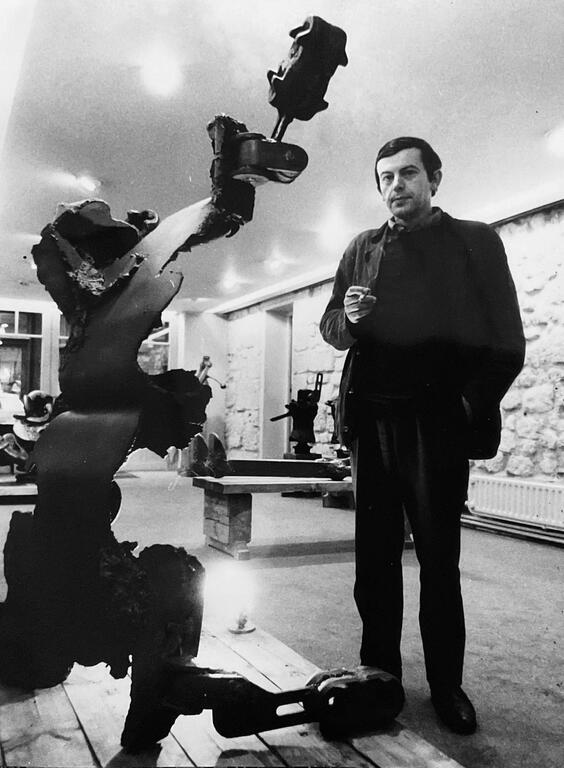

Né le 3 juillet 1927 à Champagne-sur-Oise Claude Viseux est un des rares artistes à avoir réussi la synthèse de tous les arts.

Impossible également d'évoquer le souvenir de Claude Viseux sans parler de ses amités avec Man Ray, Max Ernst, Matta ou César au milieu desquels il construit un parcours artistique singulier dans cette France d'après-guerre.

Nous déployons ci-après le contenu de son autobiographie.

Une vie se figure et se jalonne, parmi les réseaux artériels, aériens, terrestres, maritimes, elle est une suite d'« accidents », de rencontres imprévisibles, vécues sur l'instant. «Parti de zéro et arrivé à rien », disait Pierre Dac. Malgré mon admiration pour le père de « Nanar le goujon géant», j'approuve son humour et conteste son humeur.

On se cogne à l'autre dans le ventre de sa mère, on refuse de quitter « l'antre maternel » pour crier au monde sa surprise d'exister autrement. Les souvenirs qui font tant de mal agitent votre mémoire défaillante: rappelle-toi... c'était... il y a... qui est, qui c'était... hier... c'est aujourd'hui.

Une mouche verte s'est posée sur mon nez en voisine de ma Vache qui rit. Elle tourne en rond autour de mon « axe vital »: dites-moi vos influences, à qui vous êtes-vous cogné par hasard? votre parcours s'est-il tracé seul, malgré vous, avec l'aide d'autrui?

Tout était inscrit d'avance par un fluide astral, « c'est comme ça, peut-être ».

Personne ne peut rien pour personne est un leurre de « traite »: le fromage de Savignac le sait lui aussi. Nos rencontres vont du clin d'œil au coup de poing, elles activent notre moi.

Son tracé en ligne droite favorise la navigation « à l'estime », avant de décider qui va-t-on être.

Français, engage-toi dans la Légion étrangère! Va servir la patrie en Afrique !

La route d'une vie est courte et pesante. Parlons du temps, du tic-tac qui ponctue la durée terrestre. Étape par étape, du petit fœtus, l'enfant naît: un dimanche 3 juillet 1927 à midi au Clos Patrix à Champagne-sur-Oise... L'autrui aide ou perturbe, il est tuteur de bonsaï, béquille ou canne de vieux. Il établit des rapports, conseille, trouve votre voie, anticipe votre avenir : l'avenir par les autres? Je ne m'appartiens pas, je suis un assemblage imaginé par d'autres pour différentes fonctions.

Que faut-il faire pour arriver à faire un jour ce pour quoi on est fait ? Faut-il voir du monde ou voir le monde pour le trans-former? Je suis né avec la liberté dans mon berceau.

Fils de Gabriel et Yvonne, employés au chemin de fer, et à qui la SNCF avait octroyé des billets pour aller fêter leur mariage à l'île d'Yeu, où ils pensent m'avoir « fabriqué» une nuit de tempête.

Champagne-sur-Oise est coincé entre l'Isle-Adam et Persan-Beaumont, son clocher du xiie siècle domine l'Oise, nous vivions dans une maison de la loi Loucheur, située sur la colline à l'orée des forêts. Mes parents travaillaient à Paris de 6 heures du matin à 20 heures le soir. J'ai été élevé par mon grand-père maternel, François Cavan, un charretier breton de Lanvezéac, venu travailler comme jardinier des « belles demeures bourgeoises». Papier de recommandation en main, il avait pissé contre le mur de la gare du Nord.

Aujourd'hui, dans notre nouvelle maison, il était maître du potager et roi de la basse-cour des poules et des canards. Nous allions chercher « l'herbe aux lapins » dans les champs et cueillir les morilles. Il avait appris à lire pendant son service militaire de quatre ans. Il considérait la France comme un « terrain vague» à cause de son « lombago perpétuel ». Conteur impénitent de ses souvenirs de « naufrageur », c'était l'exemple même de l'anarchiste malgré lui. En fin de semaine, mon père ramenait de Paris des graines de l'Élite Close et des bananes roses au sucre. Mon grand-père refusait ces graines de « fonctionnaire» qui portent malheur et font pousser la mauvaise herbe. Le dimanche, il portait le gâteau à la famille Cavan du bas de Champagne où un fastueux repas nous attendait, un banquet sur tréteaux, installé dans la cour du parrain Fernand et de la tante Titine. Tout le monde poussait la chansonnette au dessert, puis s'apprêtait à remonter la côte pour aller digérer au cimetière où l'air des morts semblait meilleur.

Un jour, le curé, l'abbé Reversat, demanda à ma mère de me réserver pour être enfant de chœur et l'assister à la messe de 7 heures du matin. À Pâques, nous traversions le village avec une brouette pour apporter l'eau bénite. Que d'offrandes, d'œufs, de gâteaux, de fruits et de sous à compter le soir dans la sacristie.

J'ai tout appris à l'école primaire.

Nous avions un petit jardin de un mètre carré par élève, nous cultivions le haricot, l'estragon et la groseille à maquereau entre deux cours de grammaire et de calcul. La géographie s'étalait en affiches géantes, les sciences naturelles pleines de découvertes expérimentales m ouvraient au monde des vies animale et végétale.

En train, nous allions à Boran le dimanche pour voir la piscine au bord de l'Oise. Je me souviens d'une sphère géante colorée, avec un mât central de dix mètres de haut équipé de barres horizontales pour monter au sommet et se laisser tomber dans l'eau, les jambes les premières. Ce culbuto géant me fascinait avec ses plongeurs téméraires.

En 1938, après mon certificat d'études primaires, la famille prit le train des congés payés pour aller voir la mer à Fort-Mahon-plage. En arrivant mon père en a bu une gorgée, « boire la mer pour mieux la voir ». Fabuleuse rencontre d'un espace informel sonore. Nous vivions au rythme des marées, les pêcheurs plantant des piquets verticaux, un labyrinthe de filets pour cerner le poisson et le crabe.

Après mon herbier, mes fossiles de la carrière du village, ma collecte de mer commença avec carapaces, algues laminaires, œufs de raie, coquillages et bivalves. En bande nous suivions, bêche en main, « Jojo », le roi des coques. Le soir, au dîner, les soupes aux fruits de mer remplissaient nos ventres et assiettes creuses. Ce fut la première révélation de l'espace marin.

Au retour, mon ami Jean Picot du hameau de Vaux, tomba du haut d'un grand arbre, il dénichait les nids de pies, « pour les faire parler un jour ».

La guerre s'annonçait, mon grand-père quitta sa chambre un matin d'hiver pour sauver un arbre qu'il avait oublié de protéger... mon enfance était finie, comment vivre sans lui.

Après sa pneumonie fatale, nous partîmes à Cognac, pour sauver à l'avance les dossiers du service des Titres de la SNCF.

J'entrai en sixième au collège. Le jeudi culturel consistait à visiter les chais, avec en prime à la sortie un minuscule flacon à déguster. La guerre nous offrit le spectacle de la débâcle et des réfugiés, bientôt les Poilus français en déroute nous offraient des volailles au passage. Les chars allemands cernèrent la ville, je vis les uniformes SS à tête de mort et le premier défilé de bottes noires luisantes.

De retour à Champagne, un an après, la maison avait été bombardée, la cave avait été pillée, mais l'ensemble tenait bon.

Les peintures de paysages de la collection familiale étaient criblées de trous, on m'autorisa à les « réparer » en les modifiant à mon gré, avec des peintures pour jardinier. Dans le jardin, je trouvai une forme « plaisante » comme un bel insecte, c'était le seau de ma mère, celui où elle mettait les épingles à linge, il avait été mitraillé, je le mis sur le buffet 1930. Peut-être ma première sculpture « ready-guerre ».

J'accompagnais mon père à Paris pour aller au collège Rocroix-Saint-Léon, chez les oratoriens. Le voyage durait trois heures par jour. La fatigue et les arrêts eurent gain de cause, j'abandonnai le collège et le latin pour aller à Creil avec mon cousin André dans une école privée. Nous étions pensionnaires, peu nombreux, mais il y avait des bombardements. Mon oncle Arthur était chef de gare à Creil. Un jour, il nous invita à regarder en grand secret par les lucarnes du toit de la gare, Hitler sur le quai avec son train d'état-major, en visite vers le mur de l'Atlantique, quelque chose passa dans nos regards assassins.

Mon cousin voulait être médecin et se comportait à quinze ans comme tel. Je partageais ses expériences de « dissection » de grenouilles. Ma collection d'éclats de bombes et de douilles de mitrailleuses pour avions s'amoncelait. En assistant aux combats aériens depuis notre colline, nos vacances étaient joyeuses. Dès qu'un avion tombait, nous prenions les vélos pour aller voir ce qu'il y avait à récupérer. Quand une bombe explosait dans l'Oise, la pêche était bonne, les poissons remontaient en surface. Les piqués des Spitfire n'eurent jamais raison du pont de Beaumont, mais le style anglais était d'une grande élégance.

Mon père avait une activité secrète. Son frère, le chef de gare, lui transmettait les horaires des trains allemands de munitions, avec un petit carton coincé sous une dalle de pierre. Je les faisais parvenir à mes camarades FFI et FTP. Quel feu d'artifice un train qui explose ! Mes copains descendaient la nuit chercher des gros pains à la boulangerie avec une Citroën décapotable. Une nuit de raid, ils avaient coupé les pattes d'une vache qui avait dû voir passer beaucoup de trains. Spectacle du village, le boucher-charcutier tranchait dans la bête et distribuait viande et os. Quel bon pot-au-feu de résistance ! les terroristes aident le village !

Pour échapper au travail obligatoire en Allemagne, mes parents me firent partir à Foix en Ariège chez Madeleine Grandin et Victor Bahé, Alsacien, directeur de collège. Celui-ci, chef de réseau, m'installa dans une ferme de Montgaillard où l'on pratiquait le passage d'hommes vers l'Espagne.

Je nettoie les vaches - je garde les vaches - je mange du pain blanc, du jambon avec des œufs au plat et de la soupe au lard, je dors dans le grenier avec les poules.

Le dimanche, de retour à Foix, je retrouvais mon hôte qui était « anthroposophe ». Je découvrais avec lui l'œuvre de Rudolf Steiner: réincarnation, syncrétisme, mais surtout l'art, expression totale: peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, réunis en une seule activité. À mon retour, j'entrai au lycée de Pontoise comme pensionnaire et réussis mon baccalauréat.

Des voisins architectes et Albert Wallon me conseillèrent de faire une tentative d'admission pour entrer à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Mon père accepta avec l'espoir d'avoir un fils à la SNCF, pour construire des gares.

Les Allemands firent sauter le château de Champagne. Des camarades furent tués en traversant la rue. Le lendemain, au coin de la rue de l'Église, je vis arriver la « première Jeep américaine », et servis de guide pour la diriger dans le village.

À la maison, ma grand-mère Léonie vint habiter et dormir dans la chambre du grand-père. Elle plumait les moineaux et les grives pris au piège dans le jardin et préparait le repas de la Libération avec les dernières pommes de terre.

Cet été-là, nous sommes partis avec mon cousin camper à l'île d'Oléron, au grand village. On nous engagea au port pour aider à la récolte des huîtres. La journée en mer était coupée à marée basse par le repas de jambon, beurre, huîtres et pain maison.

En salaire, nous recevions notre panier pour le casse-croûte du soir: crabes à griller et moules à l'éclade. Le dimanche, on allait danser le paso-doble, déguster une douzaine d'éclairs au café, et inviter sous la tente les filles « perceuses » de coquilles dans les parcs à huîtres.

Mes parents me trouvèrent une chambre double à la Cité universitaire de Paris, pavillon des Provinces françaises. J'entrai à l'atelier d'architecture Gromort-Arretche, atelier complexe, un local impasse Jules-Chaplain avec de nombreuses marches, un atelier rue Jacques-Callot, un autre à l'intérieur de l'École des beaux-arts de la rue Bonaparte. Je n'avais jamais vu de plan, d'équerre, de perroquet, de planche à dessin, de tire-ligne, de compas, de calque... L'arrivée des nouveaux élèves était l'occasion de brimades: pantalons baissés, cheveux tondus, passage en broche et brûlage de « couilles» au papier-calque, promenade à poil dans la rue des Beaux-Arts peinturlurés à l'encre de Chine.

Je fis la connaissance de Michel Dépruneaux, fils et petit-fils d'architectes, un Landais de Mont-de-Marsan. Après un coup d'œil d'estime spontanée, il vint habiter avec moi à la Cité universitaire, c'était en septembre 1946. Il est aujourd'hui toujours mon fraternel voisin. En jouant l'hymne des architectes, « Le pompier», au cor de chasse, ma position de nouveau devint meilleure. Il fallait préparer l'admission, mes capacités douteuses en maths assombrirent mes chances. Le dessin de la semaine, « un pavillon dans un parc» avec balustres, colonnes à chapiteaux, se digérait assez bien, le modelage, l'histoire de l'art, la géométrie descriptive aussi.

Nous allions à la cantine ou chez Alexandre, le rital de la rue des Canettes, avec au menu son hareng aux spaghettis. Je commençais à jouer assez bien de la guitare. Michel Depruneaux m'avait invité chez lui à Mont-de-Marsan, pendant l'été où je découvris les Landes, les fêtes de la Madeleine, les corridas aux arènes. J'ai beaucoup appris pendant ce séjour en jouant de la guitare avec les gitans où je contractai même la gale des manches crasseux, « ça glisse mieux mon frère pour les accords ».

Je revins à Paris en « baptême de l'air », depuis la base aérienne, dans le nez vitré d'un Marauder. Au retour, je cherchai comment faire un « bœuf musical», André Lepers et Julien Menevault m'aidèrent souvent. Un après-midi, je les accompagnai dans un bistrot avec salle de jeux et billards, rue du Dragon. Django Reinhardt était là en voisin, il logeait à l'hôtel Cristal et jouait le soir au Club Saint-Germain. On entraîna Django à faire quelques accords avec nous, pour notre plaisir. Ma Selmer d'occasion sonnait bien, mon avenir d'architecte se précisait. En léchant les vitrines d'art, je découvris les œuvres de Max Ernst, Picasso, Léger, ce trio me plaisait. Dans une revue, je pris connaissance de l'architecture de Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Niemeyer, Le Corbusier, mais ils étaient tous hors programme, je devais me nourrir des « ordres» de l'institut Beaux-Arts. Le directeur Untersteler avait refusé une exposition de l'architecte Mies Van der Roe, disant que les filles étaient nulles en architecture, c'est dire le niveau des connaissances. Les prisonniers revenus des stalags n'étaient pas pour la modernité. Chaque semaine, les « patrons » notaient nos dessins dont le sujet était donné.

Il y avait la « grande masse » pour trouver du travail chez les architectes, nous faisions des « charrettes» et « place» en tous genres. J'appris ainsi à dessiner des perspectives, des rendus, des coupes, des « axonométries», des arbres... La fête du Rougevin était une course de charrettes depuis la rue Bonaparte jusqu'au Panthéon, elles étaient remplies d'effigies géantes obscènes. Le « collabo » était le seul concours ouvert avec rapports, peinture, sculpture, architecture. César en avait profité, et son poisson réalisé en fer était devenu enseigne pour le restaurant « Au bord d'elle », situé près d'une rivière. Il avait déjà rencontré Robert Müller et Germaine Richier et ce poisson le fit basculer d'un coup dans le monde de l'art moderne.

Je tentai plusieurs admissions d'année en année, mais M. Caire, professeur de maths, me liquidait à l'oral: zéro au tableau noir, comme si les maths étaient plus importantes en architecture que le style ou la structure. Un jour de référendum gaulliste, les stores de la Cité universitaire furent tagués de « oui » et de « non », chaque pensionnaire braillait dans la cour, une voix se fit entendre, celle du directeur: « Ça suffit !» Ma réponse : « Merde », fut mal reçue. Le lendemain, convoqués au bureau, nous fûmes virés de la Cité, momentanément relégués dans les combles mansardés, mais où nous pouvions accueillir des amis musiciens.

On m'avertit de l'arrivée d'une « poufiasse » sur ma planche à dessin à l'atelier (« Il ne vient jamais, tu peux t'y mettre ! »). A mon arrivée, je vis une jolie fille en pleurs et l'invitai à déjeuner dans un restaurant rue de l'École-de-Médecine. Entre paumés, notre sympathie fut immédiate, et apres quelques mois Micheline Bottieau m'aida à faire des progrès en maths en me donnant des leçons dans ma nouvelle chambre de la rue Notre-Dame-des-Champs. Elle venait de Golfe-Juan, savait manier l'aquarelle et bien dessiner.

Après mes échecs successifs d'admission à l'École, on paria sur mon coup de crayon au fusain et mon habileté à fabriquer des plans imaginaires. Je réussis les 12 heures du prix de Rome en 1948 et les 24 heures en 1949, j'étais logiste du Grand Prix: j'avais choisi le baldaquin du Bernin de la basilique Saint-Pierre à Rome et une école hôtelière. Sans argent, l'aventure s'arrêta là.

Après mes lectures de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, mon parti pris de faire de l'architecture à l'Ensba de Paris com-prenait, comme Viollet-le-Duc l'avait souhaité: l'ensemble des arts, architecture, gravure, dessin, peinture, sculture, musique, réunis en chose commune.

Les adeptes, Kandinsky, Max Ernst, Erich Mendelsohn et sa tour Einstein de Postdam (1917-1921), Frank Lloyd Wright et Bruce Goff, puristes aux géométries courbes et libres, Brancusi et Arp aux formes organiques, me séduisirent par leurs créations spirituelles.

Francis Ponge (ses réflexions ontologiques sur l'existence), considéré par Sartre comme le poète de l'existentialisme, m'offrit son poème « Le Pagure » en modèle prétexte à œuvre, la chose et son milieu de provenance, percevoir le monde autrement.

Après les 24 heures du prix de Rome, logiste du Grand Prix, je fus libéré de toute contrainte historique. J'avais appris à faire l'école buissonnière en traînant dans le quartier Saint-Germain, chez l'un et chez l'autre.

Micheline continua l'École jusqu'en première, nous habitions ensemble rue Lagarde. Je suis allé à Golfe-Juan « demander sa main à ses parents» et rencontrer Picasso sur la plage. Étant libéré de tout enseignement, je commençai à travailler chez un architecte.

Notre mariage à Paris, fin juillet 1949, fut somptueux d'amour et d'émotions intenses. Martine naquit début 1951 et le service militaire me rappela à mon devoir de citoyen de la République pour dix mois. J'étais au 3e RIC, « debout les morts », soldat de l'infanterie de marine.

Je rencontrai Hubert Damisch, sa verve « critique et philosophique ». Sous le signe du jazz et de la découverte de l'art moderne, nous fîmes bon ménage pour fuir les convenances et obligations militaires. Je construisis le parcours du combattant et appris à courir pour « protéger » les chars d'assaut dans la crayeuse campagne de Mailly-en-Vexin, truffée de « météorites » et de « douilles ».

Nous habitions rue Quatrefages à Paris, dans le quartier merveilleux du Jardin des plantes.

J'avais aidé Fernand Léger à monter son seau de charbon dans son atelier, un de ses amis m'ayant conseillé d'aller lui montrer mes dessins au feutre « indélébile » d'assemblages végétaux et de formes mécaniques. Léger me demanda si j'étais en bonne santé, car le monde de l'art était dur, on y perdait tous ses amis, le boire et le manger. Il m'invita à travailler dans son atelier. À Champagne, dans le jardin, je creusais de petites tranchées, armées de fil de fer, d'étoiles de herse et mottes de terre, en interrogeant le vide et le comblant de ciment, j'érigeais de petites colonnes. Sur papier, je prenais des empreintes de champignons, de légumes et graines à la peinture laquée et térébenthine.

C'était le moment des visites, un désir d'établir un contact avec le monde libre des créateurs.

Impasse Ronsin, l'atelier de Brancusi m'impressionna avec son sage solitaire, cet homme chaleureux debout au milieu de ses œuvres animées d'un mouvement de gestation perpétuelle, une nature secrète avec le rituel astral, loin du « bifteck en délire du grand arbre Rodin ».

La galeriste Nina Dausset me donna l'adresse de Max Ernst, quai de Seine à Paris, je lui avais montré mes empreintes parmi un univers de signes. À bout de souffle, en haut de l'escalier sous les combles, je frappai : « Qui est-ce ?» « C'est le hasard ! » « Revenez demain à la même heure ». Cet inattendu bredouille m'attrista.

J'étais encore ligoté par l'architecture. Mais un jour, ayant « contrarié» mon patron pour avoir utilisé des éléments de structures en aluminium de Jean Prouvé, je décidai de le quitter brutalement. François en profita pour naitre et sa venue dénoua la situation, nous étions en 1953. À l'annonce de ce drame, Jean Prouvé m'invita à travailler chez lui en vue de préparer la « Maison des jours meilleurs », pour l'abbé Pierre, qui sera réalisée en 1956, et le hangar géant du centenaire de l'alu-minium, sur les quais de la Seine. Cette maison s'est montée en huit heures. J'avais participé au plan du bloc sanitaire-cuisine, qui était porteur de la toiture, scellé sur la dalle du radier au sol. Je désapprenais à dessiner comme un architecte. Il fallait connaître les machines à préfabriquer les éléments, préparer des assemblages et montages. Nous travaillions en équipes et Prouvé réalisait la synthèse. Il était l'ami de Calder, d'Étienne Martin. Pendant la guerre, il avait fait un projet pour L'Oiseau de Brancusi, en aluminium. Il parlait d'articulations, de maisons volantes... L'équipe de l'agence fonctionnait en recherche permanente. Commença une amitié avec ce créateur qui dura jusqu'à sa disparition.

En 1952, j'exposai, galerie Vibaud, en face de l'agence d'architecture, des dessins de corps-insectes, des sculptures en galets perforés d'une ligne d'acier, et en 1953 à la galerie La Gentilhommière. Simone Heller choisit des gravures sur plaques de blindage qui avaient comme titre Qui est la guerre ?, des bois taillés en forme de graine, des peintures avec des signes perdus dans un espace cosmique. Je fus invité au Salon des réalités nouvelles, avec le premier grand tableau, Hommage à Django: une vibration d'élastiques enduits de couleurs, les Tensiles, sur fond exécuté au vernis copal dilué.

En 1954, la galerie Arnaud, rue du Four à Paris, montra mes empreintes géométriques avec vibrations tensiles. J'entrai pour de bon dans le monde de l'art moderne: rencontrai Tinguely, Soulages, Istrati, Dumitresco, Marta Pan, les critiques Gindertaël, Alain Jouffroy, Michel Ragon. Ce monde de l'abstraction était rude, triste et prétentieux. En me souvenant d'avoir vu, en 1949, l'exposition Matta chez René Drouin, place Vendôme, avec Micheline et sa tante Suzanne Bedu, j'allai le voir dans sa petite galerie rue Visconti à Paris. Après des revers de fortune, il avait elu domicile dans ce lieu où l'espace ne comptait pas, mais où il allait continuer à montrer, à découvrir des artistes de son temps.

Il favorisait les recherches en tous genres, le mystère d'une œuvre est multiple, l'œuvre est prospection, contradiction permanente, un refus du style établi pour rassurer le collectionneur.

Je fus étonné par la désinvolture, l'enthousiasme et l'humour de René Drouin, son jugement critique m'ouvrit à de nouvelles libertés d'expression.

J'exposai chez lui, en 1955, des peintures « paysages-portraits» exécutées au vernis copal, qui étaient le résumé d'une confrontation entre le milieu et l'espace-foule, une agressivité informelle dirigée accentuant la violence des signes et couleurs.

Hubert Damisch fit la préface du catalogue. Je rencontrai Francis Ponge, Henri Michaux, Matta, Dubuffet, Geneviève Bonnefoi et son mari Pierre Brache qui deviendront les associés de René Drouin, Édouard Jaguer le critique surréaliste de la revue Phases, et Claude Georges, mon ami depuis cette époque. Drouin me prêtait la galerie en fin de semaine pour faire de grands tableaux. Il m'organisa une exposition chez Léo Castelli à New York en 1956.

Avec René Drouin et Jean Prouvé, chez qui je travaillais toujours à temps partiel, j'existais entre deux pôles inverses : le délire de l'expression et la sage réserve du constructeur nomade.

Nous habitions toujours rue Quatrefages, à quatre personnes dans deux pièces, et nous avons envisagé d'acheter un appartement sur plan, rue de la Vanne à Montrouge, où nous avons pu prévoir un grand atelier. En 1957, nous en prenions possession.

La galerie Steph Simon de la place Diderot nous aida à nous meubler avec les prototypes de Jean Prouvé et Charlotte Perriand. Nous y sommes restés vingt ans.

En 1956, à La Baule, chez nos amis architectes écossais Jane et Neil Hutchison, je tentai une expérience d'« écriture automatique du crabe» en le trempant dans l'encre de Chine, une séance d'identification avec tracés et bavures. Seul Henri Michaux identifia ces traces comme celles d'insectes. Je renouvelai cette expérience plus tard.

Après quelques jours passés avec Christiane et Michel Dépruneaux dans leur chaumière de Bretagne à Rose-Picot, séjour de découvertes, nous retinmes une petite maison pour l'année suivante.

Nous sommes en 1957, en route vers la Bretagne avec François et Martine, l'Austin A40 sport décapotable file bon train.

Après Josselin, Néant, Plurien, d'autres villages allaient vers Concarneau. Bifurcation à Pont-Aven, avec un salut aux nabis et au moulin de Rosmadec et son homard à la Gauguin. Après Nevez, Kerkanic, le « hameau des canards » apparut avec ses chaumières et sa ferme. Notre maison de pêcheur avait le sol en terre battue, des lits clos, une immense cheminée. Au grenier, un attirail de leurres et de filets me servait d'atelier. J'y suspendais des algues laminaires et leurs bulbes, prises de marée basse à l'île Verte, des carapaces de tourteaux et d'araignées de mer, des capsules d'œufs de raie. Proche de la plage de Dourveil, sur la côte Sauvage, il y avait un cimetière de thoniers, j'arrachai au sable deux caps de mouton: têtes à trois yeux, un vrai-faux Max Ernst, me dirent d'illustres critiques d'art. Je trouvai aussi un morceau de bastingage d'un thonier creusé par les tarets. Plurien fer, jardinier de la mer, naquit à la fonderie Susse où mes algues sèches servirent d'ossature, noyée dans la cire pour devenir bronze.

L'éphémère transformé en bronze avait cet aspect «pompéien » d'une coulée directe, informelle, dirigée. J'avais déjà pris contact avec André Susse qui m'avait dit qu'il y avait des « formes à sculptures» dans mes peintures et m'invita à travailler la cire perdue à la fonderie. Je m'installai au sous-sol parmi les plâtres de Giacometti, Moore, Butler, Hepwort, Penalba, Hajdu, Etienne Martin.

Le résultat de cet été en Bretagne fut le début d'une période sculpturale avec peintures « Faciès» informelles pour situer l'espace-milieu, commença le cycle des momifications de mer, des pétrifications accompagnant une imagerie circulaire de foule. Naquit un désir de quitter le format du tableau pour matérialiser l'instant, et l'éphémère en reliefs s'annonça comme prémices des formes articulées.

Ce même été je fis une rencontre fortuite à marée basse, en cherchant la palourde miracle: celle de Jacques Veinat, cinéaste.

Nos mains se tendirent spontanément pour s'approprier une « omoplate» en fer... « Après vous ! » Il réalisa Faciès, peinture et sculpture en mouvement, avec une animation de crabes-dessinateurs enduits d'encre ou de peinture. Une vision de l'informel et de la trace.

J'avais retrouvé mon ami Neil Hutchison chez Jean Prouvé et nous avons « par hasard » présenté un concours pour réaliser le pavillon de la maison d'édition Hachette à l'Exposition internationale de Bruxelles de 1958. Une structure hexagonale, recouverte de « cocoon», sorte de peau en plastique métallisé, translucide et imperméable. Je réalisai aussi ma première sculpture monumentale de douze mètres de haut, le Signal Hachette en acier plié - une double graine d'eucalyptus -, chez Leroux et Risold, les métalliers-chaudronniers de Montrouge. Ils avaient été riveteurs dans le métro au départ de sa construction.

Habitant Montrouge, j'avais la possibilité d'aller souder chez eux, préparer des projets de mobilier.

L'été 1958 nous retrouva en Bretagne, puis nous partimes, Micheline et moi, découvrir l'Espagne, 5 000 kilomètres en décapotable jusqu'à Málaga et sa feria: nos premières corridas. Sur le chemin du retour, nous retrouvâmes, à Barcelone, René Drouin qui arrivait des Baléares. Commencèrent des sympathies avec les artistes espagnols, Cuixart, Saura et surtout Manolo Millares.

J'ai connu Daniel Cordier par le biais du peintre Réquichot. Il s'installa d'abord rue de Duras dans un petit local où j'exposai en 1959, avec l'accord de René Drouin. En 1960, ce fut la grande galerie rue de Miromesnil, où il me prit sous contrat. J'exposai de grandes peintures diluées, faciès d'un milieu, et les sculptures en bronze de mon « éphéméride» de corps improbables. Il y avait Plurien ler, du verbe « plurier», le jardinier de la mer, Saccharina Bulbosa, une algue laminaire ovoïde. Daniel Cordier prit la plupart des artistes de René Drouin, surtout à tendance surréaliste. Il assumera mes coulées en bronze exécutées à la fonderie Susse à Arcueil. Il fermera sa galerie par une lettre envoyée à ses artistes, « 8 ans d'agitation ». Il se consacrera à ses Mémoires sur son activité pendant la Résistance et à Jean Moulin.

Les « Ostéales » s'annonçaient. J'avais trouvé sur une plage à Antibes un tas d'os usés par la mer, je commençai un assemblage

structurel chez Henri Cevoule, céramiste à Golfe-Juan. Dado et Réquichot m'indiquèrent un lieu d'équarrissage à Gisors. J'allai aussi à la STO, Société de transformation des os, où un univers de cornes et d'os « de travail » m'attendait. Rien de morbide dans ces structures ostéales, mes enfants s'amusaient avec un tas dans l'atelier. César et Dubuffet m'encouragèrent. J'avais mis au point une technique d'assemblage où les os étaient sciés, taraudés, vissés puis plastifiés, toujours à la recherche d'une topologie organique. Daniel Cordier fit une exposition au musée de Wiesbaden en Allemagne.

La même année 1961, Jo de La Panneterie, un antiquaire, me présenta à un fondeur industriel d'aluminium. La fonderie Zay à Saint-Ouen m'accueillit pour exécuter des empreintes et coulées directes de métal dans le sable. Je soudai ces reliefs sur des plaques d'acier. Jean-Pierre Jouve, architecte, me commanda une « coquille» pour l'immeuble Shell à Paris. Sur un bouclier recouvert de vraies Saint-Jacques, le métal en fusion révéla les empreintes d'une coquille géante formée par une centaine d'autres naturelles.

OSTEALES

La mer Antiboise

m'offre au rivage un amalgame d'os

un ensemble homogène

avec désir de greffage

j'ai joué mon enfance

aux osselets.

La peau sur les os

composer des murs perforés

pénétrables aux pénétrations

trouvaille d'assemblage

créer un trou dans le temps

devenir un transfigurateur

soliloque des ossatures

la carcasse précède l'articulé

vie des structures rigides

l'art en pot-au-feu

la moelle en prime

en réunion des crânes

qui volent et qui nagent

dans la moisson

des siècles antérieurs

aux mœurs hilarantes.

Pour réaliser 1 000 m de céramique sur les terrasses du toit de l'aéroport d'Orly avec des structures de Jean Prouvé, j'allai à Aubagne à l'usine Bourdillon. Il y avait un four-tunnel continu qui permettait toutes les audaces de matière à inclure avec les émaux. Pour l'heure, je me limitai à une ligne tracée à la poire à lavement et à une empreinte d'éponge. Les « nines» se moquaient du monsieur de Paris, mais sur les terrasses nuagistes, une continuité s'est établie en paysage imaginaire. Par la suite, plusieurs architectes dont Vago, Jean-Pierre Jouve, Olivier Vaudou me passèrent commande de fresques en céramique.

Toujours en 1962, je suis invité pour l'exposition « Antagonisme 2, L'objet » organisée par François Mathey au musée des Arts décoratifs de Paris. J'ai présenté des chandeliers de piano, exécutés en bronze à partir d'éléments de maïs, et un menu insolite pour restaurant: « Manger du pouce-pied, de l'operne, de l'anatife ». Une plaque verticale, coulée informelle d'aluminium, soclée sur roulement à billes, avec au centre l'inclusion visible de ces mollusques, crustacés insolites. Ils se fixent sur les rochers parmi les moules ou sur un objet flottant comme le dos d'une baleine, et mènent une existence pélagique. Ils ont l'apparence d'une tête-ongle-capitulum striée, surmontant un pédoncule long et bon au goût de homard ! Un sujet-leurre naturaliste confronté au monde des structures industrielles.

Je terminai ainsi un cycle de « peintures-nourritures en suspension », choisissant la faune et flore marines comme espace-milieu, en décidant l'amalgame foule, moule, milieu marin et celui de l'évolution du futur bipède.

En 1963, Michel Deschiron, entrepreneur de travaux publics, m'offrit de travailler sur les lieux de son entreprise à Bagneux. C'était un atelier indépendant avec la possibilité de soudage, levage, récupération d'éléments articulés en réparation. Après les « Ostéales », je plongeai dans l'articulaire, les espaces évo-lutifs, les mécanismes anthropomorphes. Une des sculptures les plus caractéristiques de cette époque est Sur la tombe du marin ne fleurissent pas les roses (poème breton). Elle figure un corps horizontal, inscrit dans une cavité mobile, avec axes et rotules, la forme pouvant être modifiée. Elle est toujours à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, propriété de Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache et aujourd'hui Centre d'art contemporain.

Ma famille ronronnait l'été à Golfe-Juan, la plage Pascalin et la plage Cavalero l'accueillaient avec plaisir. Un jour, Cavalero beach se transforma en Cavalero galerie à Cannes, avec l'École de Paris: Poliakoff, Istrati, Chavignier, Dumitresco, Matta, Pignon, Hernandez, Theunissen, Dado, Villers, Georges, Goetz, etc. J'y exposai en 1963, la plaquette de présentation étant faite par Hubert Damisch. La fidèle amitié de Christie et Lionel Cavalero influença mon entrée à la galerie Le Point Cardinal de Paris dirigée par Jean Hugues. Nous passions des journées à Seillans, dans le Var, au sein de la famille Clariond et avec Jeanette l'amie de toujours de Micheline, dans ce village typiquement provençal qui sera connu par la suite grâce à la présence de Max Ernst.

Picasso m'avait demandé un jour où ses enfants pouvaient apprendre à nager... Avec humour, il sourit à l'idée du marchand d'art-maître nageur, que je lui avais recommande.

En 1964, je retrouvai la Bretagne à Belle-Île-en-Mer, dans les maisons de pêcheurs que j'avais réhabilitées pour Michel Deschiron, à la pointe du Skeul. Un lieu paisible où Martine lisait et écrivait beaucoup. François parcourait les villages à vélo pour aller voir à la télé les matchs de foot. Le poisson, la moule et le homard nous tombaient dans l'assiette. Après cette cure de silence, nous retrouvions Golfe-Juan et notre journée de pêche sur le Joyeux, un cotre breton gréé en houari avec des voiles rouges. Depuis 5 heures du matin, nous espérions prendre le poisson de la soupe à la « palangrote ».

Ma récupération de l'élément industriel s'élargit vers les aciers spéciaux, avec un essai de vocabulaire formel: des barres, des profilés, des sphères, des rotules, des fonds de cuve, des chambres à combustion de Boeing, des tubulures, des soupapes de navire. Le sculpteur Albert Féraud avait favorisé mon entrée dans le monde de la sculpture. Il chinait chez tous les récupérateurs, nos expéditions étaient fructueuses et excitantes. C'était quelquefois l'occasion de se réunir autour d'une table de bistrot avec Michel Guino, Tinguely, Takis, Kowalski, Hanish, César.

L'architecte Jean-Pierre Jouve proposa de réaliser une fontaine pour le Mexique, ce projet avait pour objectif de symboliser « l'air, la terre, l'eau ». Nous étions trois, Michel Guino, Albert Féraud et moi, installés dans une usine désaffectée à Arcueil (le patron était parti faire de l'armement au Portugal). Sous le signe de l'amitié, cette rencontre nous stimula. J'exécutai Mysis, grosse crevette d'acier Inox, Albert, une structure d'acier Inox froissé et Michel, un assemblage d'hélices d'avions. Les trois éléments ainsi largement représentés étaient réunis sur une base commune. Pour montrer qu'il y avait du monde, César vint terminer la queue de sa Patcholette. Il commençait ses plaques « aux berlingots », Arman apportait des reliefs mécaniques avec inclusion, chacun pouvait trouver des éléments à sa convenance dans le tas de récupération. Il n'y a pas d'appartenance, les formes préexistantes s'offrent à tous, mais le sculpteur reste unique à pouvoir les transformer.

Nos trois sculptures furent exposées durant « Babel 65, l'art dans la ville » au musée Galliera, en compagnie de Kowalski, Singer, etc. Le Mexique était oublié. Mysis fut exposée à la galerie Le Point Cardinal à Paris avec d'autres sculptures à géométrie variable. Un architecte responsable du pavillon de France à l'Exposition internationale de San Antonio au Texas la loua pour un an. Un collectionneur, M. R. Burns, l'acheta pour son jardin à Palm Springs où elle est toujours.

Au Point Cardinal, je retrouvai Matta, Henri Michaux, Cárdenas, Ferrer, Max Ernst et Dorothea Tanning, Claude Georges mon fidèle et talentueux camarade, réunis autour de Jean Hugues le patron poète.

En 1967, après une exposition à la galerie Cavalero à Cannes, je suis invité à la rencontre France-Amérique « Campo Vitale» au Palazzo Grassi à Venise, avec H. Michaux, E. Martin, César, Arman, Alechinsky. J'y montrai Le Ventre de Rungis, un grand réceptacle sphérique commandé par Olivier Vaudou, mon voisin architecte depuis l'admission aux Beaux-Arts. Reçu par Marinotti qui organisait l'exposition, invité par Marzotto dans son domaine de Valdanio, survol de Venise en petit avion, promenade en gondole, ce séjour reste un souvenir merveilleux.

François Wherlin, directeur de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, ami de Geneviève et Gaëtan Picon, m'invita à participer à « Dix ans d'art vivant, 1955-1965 ».

En même temps, je réalisai un relief monumental pour le lycée Victor-Duruy à Mont-de-Marsan, dans l'usine de Raymond Farbos. Micheline et les enfants étaient à Hossegor et ce fut notre premier vrai contact avec les Landes.

Pour les Jeux olympiques de 1968 à Grenoble, Jean Prouvé avait réalisé un bâtiment de 5000 m2, une structure de verre et acier. J'y installai mon Germinal, sphère géante avec prolifération d'éléments géométriques, « une graine spatiale », dis-je à Malraux, venu défendre l'œuvre contestée.

La sculpture, comme tout corps étrange, ignoré du banal quotidien, choque encore les pauvres politiques et gens des villes, esthètes de l'esthétique d'un regard sans tête. Ils ne connaîtront jamais « l'extase ontologique ».

Je me consolai par la création d'un ballet, Salomé, avec le chorégraphe Jo Lazzini, musique de Francis Miroglio, pour le Ballet-Théâtre contemporain à Amiens. Un arbre-totem vertical porteur de flotteurs-bouées en plastique blanc et bleu animait la scène.

Les danseurs, dans une combinaison de même couleur, continuaient le jeu des formes matérialisé par le jeu des lumières.

J'ai pu réaliser enfin, cette année-là, l'achat de mon premier atelier villa Baudran à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Pendant les événements de mai 1968, nous faisions, Micheline et moi, peinture, ciment, etc., pendant que Martine faisait la révolution, l'occupation de la Sorbonne, le journal du lycée Paul-Bert à Paris. Ce premier atelier avait un petit jardin d'herbes aromatiques et une pièce pour dessiner hors poussière. J'y ai réalisé les sculptures du CNAC, grâce à une « chèvre » élévatrice.

En 1969, l'exposition au Centre national d'art contemporain était un « manifeste » qui m'engageait dans cette quête d'une dualité entre le corps des éléments révélés et leur transformation, assemblages au sein des mondes de l'air, de la mer, de la terre : les « Homolides », cônes-balises en plastique moulé, structures d'acier avec formes de l'emboutissage par implosion ou repoussage, châssis de R5 Renault debout comme un guardia civil espagnol ou en sandwich allongé, Mausolée pour l'auto-culture.

Dans le catalogue, le poète Georges Limbour parla de « Jeux internes », Gaetan Picon des « avatars du préexistant » et Hubert Damisch d'une « Proposition pour un lexique ». J'étais comblé par ces textes fondamentaux.

Cette année-là fut celle de la mort de notre fille Martine, un accident d'auto en Amérique. Ironie du sort, après avoir critiqué le monde des « rouleurs», nous en étions victimes à jamais. Sa disparition nous stimula à vivre, par elle, qui voulait parcourir le monde en l'écrivant sur les murs de mai 1968. À la réception de l'urne funéraire, je l'inclus dans un sphéroïde astral, elle aurait préféré la mer car c'était son élément, elle naviguait sur un dériveur solitaire.

Mon parcours vers l'« hypothétique Saint-Jacques de l'art» avait commencé par mes promenades et récoltes d'un Robin des Bois avec flèche et lance-pierres, une connaissance des insectes et animaux, des plantes, des herbes, des légumes, des fruits et des graines, des lianes et des écorces d'arbre. J'étais sensible au phénomène de l'évolution, des symbioses, des fécondations et rencontres entre les « êtres ». La guerre bousillait tout, nous vivions dans un monde mort-né. Le philosophe Cioran a eu raison d'écrire: « Si les rapports entre les hommes sont si difficiles, c'est qu'ils sont faits pour se foutre sur la gueule et non pour avoir des rapports. » Un monde de sexe mais pas un monde sexué pour défendre les libertés de l'homme.

Cette idée de corps empruntée à l'anthroposophie, ainsi que cette nécessité de pratiquer tous les arts comme un seul, renforçait mon agressivité contre les « ordres établis » et ce droit chemin de ceux qui ont tort d'avoir raison.

J'avais vécu l'enseignement comme un espoir, mes obsessions profondes et mes pratiques de « naufrageur» me sauvèrent de l'ennui d'appartenir à un groupe, à un système créatif ou politique. Mon action poétique de vivre le réel comme un rêve « l'œil ouvert » m'ont guidé vers les surréalistes malgré moi.

La société vous gère et vous dirige avec ses convenances établies. Pour être sur le devant de la scène ou considéré comme un grand, il faut bousculer l'histoire, avoir des collectionneurs, des galeries, des commissaires d'expositions internationales. Si vous ne pouvez pas réunir les trois indices, on vous ignore, on vous éjecte, on vous oublie. Je souhaite toujours ériger une statue d'acier et de couleur face à l'océan, à l'embouchure de l'Adour.

Après Martine, j'entrepris un album de gravures en souvenir, Horographies, accompagné de poèmes. Mes sculptures d'acier Inox n'étaient plus découpées au plasma, ni soudées avec matière. Le Point Cardinal montra ce travail en 1970.

Je fis de nombreuses sculptures monumentales dans les lycées et domaines publics pour les commandes du 1 %, avec différents architectes. Micheline entra au musée des Arts décoratifs comme documentaliste, au département des textiles.

Pour renouer avec la Méditerranée, nous achetons un studio dans un ancien palace de Cannes, près de la mer, où nous pouvons respirer un peu d'iode et profiter du soleil. Le Winter Palace était notre repaire, un cube de 50 m dans un jardin exotique, proche des plages des milliardaires, du Carlton, de la Croisette, du marché Forville, de la brocante des Allées. J'exposai à la Biennale de Menton avec César et Raza, l'ami indien. Nous étions de la bande Chantal et André Villers, lequel, des photographies de Picasso, en était venu à produire des montages à l'instar de Man Ray, et autres fantaisies de son cru. Dans son jardin de Mougins, la « fête des dimanches» s'annonçait en repas de grillades de moules, côtelettes d'agneau et desserts somptueux, le tout arrosé des meilleurs vins. On dansait, jouait aux boules pour ivrognes, à l'ombre du soleil, des cigales et du temps oublié.

Nous retrouvions Alexandre Istrati et Nathalia Dumitresco, Christie et Lionel Cavalero, mes parents, installés à la Roquette-sur-Siagne, Jeanine et Pierre Theunissen, Michel Butor. Nous allions passer des soirées à Vallauris dans la famille Valentin, « Aux Archanges» ou chez le céramiste Roger Collet, ou à Golfe-Juan chez Henri Cevoule, l'humoriste, ou chez les Pascalin les amis de toujours. À Vence, Pierre Chave exposait Imaginales, un album de lithographies avec poèmes. Serge Rezvani, entre deux incendies, m'écrivait un texte de sculpture-mercure.

À la Fondation Maeght de Vence, nous participions aux soirées anniversaires avec Calder, Miró, Chillida, Bury et autres surprises du chef Aimé et de Marguerite Au bout de dix ans, la « côte d'usure» avait perdu son dyna-misme, les concerts de jazz du festival d'Antibes aussi. D'autres horizons nous tentaient, comme l'Inde, où je fus invité en 1981.

Le temps entrait dans mes travaux, avec une toupie instable et sonore que Raoul-Jean Moulin désignait comme une « manipulation dialectique des structures ». Raoul-Jean Moulin, historien d'art, écrivain, critique à L'Humanité, m'a ouvert les portes de Vitry, d'Arcueil, de Créteil et du Val-de-Marne, mais encore, en tant que commissaire, celles du Pavillon français à la Biennale de Venise. Le thème de la Biennale, cette année-là, était « Œuvre et comportement», j'y exposai mes « Instables », structures-réceptacles circulaires et annulaires, mutations sur un angle, va-et-vient de corps creux sonores, l'acier Inox tournait et sonnait. Le peintre Hernandez et moi partagions l'espace principal avec ses fragments de couleurs tribales, des habitacles marins oscillent dans le jardin. Le Gac, Titus-Carmel, Boltanski occupent les loges, de chaque côté du pavillon. J'ai travaillé, pour la réalisation de ces sculptures, en harmonie avec Pierre Georgeon, chaudronnier à Guyancourt, et un polisseur.

La galerie Le Point Cardinal se retire sur la pointe des pieds et j'assure la totalité de cette exposition. Un mois de travail coupé de petites siestes sur la plage du Lido, l'eau de mer aux «gongoles », sur le sable un bousier tourne sa boule, il monte, recule, tombe, va et revient, une farouche énergie l'anime, lui aussi aime les corps ronds. À l'heure présidentielle du vernissage, dans les jardins, les trattorias de la via Garibaldi servent un buffet généreux, des sardines sont grillées sur matelas de fer, la bouffe se mélange aux sculptures et peintures. Le succès est assuré dans la presse italienne. Après mon séjour à l'hôtel de pêcheurs de la via Garibaldi, nous fûmes invités Micheline et moi par la directrice du Daniéli, où les paquebots passaient au niveau de notre chambre du quatrième étage.

Un « flux et reflux marin» s'installait. Tous les éléments produits des machines à emboutir, à cintrer, à plier, à former par implosions, avec soudures au TIG et au MIG. L'aspect miroir de certaines sculptures déformait l'environnement, et les reflets de la peau du métal transformaient l'inertie en dynamique joyeuse.

Le meilleur de l'exposition fut son transfert en péniche sur le Grand Canal. Au ras de l'eau, défilant devant les façades magnifiques, ces formes venues d'un « ailleurs», météorites d'un espace inconnu, flottaient entre ciel et terre.

De retour dans mon atelier de la villa Baudran à Arcueil, je commençai une série de « Multicorps », des sculptures « conques» et « bulbaires ». Mon camarade Olivier Vaudou m'invita à réaliser une sculpture-fontaine pour l'École supérieure de commerce de Lyon, inaugurée par Antoine Riboud. J’avais terminé une structure-piège symétrique suspendue dans le métro parisien de la station Haussmann, pour l'architecte Wogensky.

En souvenir des Beaux-Arts, je réalisai le Discobole, œil géant tournant au vent sur un axe vertical, avec l'architecte Michel Holley, pour les Olympiades dans le XIIIe arrondissement de Paris, quartier aujourd'hui conquis par l'Extrême-Orient.

Je m'étais lié d'amitié depuis 1960 avec le peintre espagnol Manolo Millares, nous allions tous les ans le voir à Madrid, j'aimais l'homme, sa peinture avec ses « distorsions formelles», son engagement politique républicain. Si mes aînés n'ont pas eu le coup de pouce facile, en Espagne, un « lien » est fortement établi entre les générations. Il nous fit connaître le sculpteur canarien José Abad qui passa quelque temps à l'atelier d'Arcueil et exposa au Salon de mai. Il m'invita en 1974 à participer à l'Exposition internationale de sculpture à Santa Cruz de Tenerife. J'envoyai un hommage à Manolo Millares qui venait de nous quitter et rencontrai Vincent Saavedra, parmi les architectes organisateurs. Quarante-cinq sculptures jalonnaient l'artère centrale de Santa Cruz. C'était la joie de découvrir « l'inattendu » de ces « balises des lieux». Il y avait Picasso, Miró, Henry Moore, Paolozzi, Abad, César, E. Martin, Cárdenas, Giacometti, etc. Beaucoup de ces sculptures ont été achetées par la ville. Mon Instable en acier Inox est situé dans le parc près d'une pièce d'eau, il oscille avec son disque mouvant au soleil entre deux surfaces circulaires obliques. Je me sentis libéré des contraintes arbitraires d'un milieu fermé. La sculpture, c'est l'autre présence née pour appartenir au plus grand nombre et donner à « voir» des émotions multiples, loin du mépris, des aversions, des principes. José Abad avait installé une grande structure rouge dans l'axe de l'autopista, avec des chaînes qui portaient les fragments déchirés d'ailes d'avion, en souvenir de la catastrophe de l'aéroport de La Laguna. Ce « rappelle-toi» n'offusqua personne, il était devenu à jamais une « mémoire vivante ». José Abad, dit « Pépé », pillait les retables d'églises désaffectées, aimait les corbeaux, décapitait les saints, dans ses cages il suspendait une crucifixion. Il installa des éléments d'acier de douze mètres de haut à la pointe du port de Teguise, à Lanzarote. Un pied dans le surréel et l'autre dans le structural, il créa douze Guanches, les premiers habitants des îles Canaries, qui montent la garde face à la mer dans un lieu de pèlerinage.

Difficile à expliquer, cette amitié profonde et fidèle, autrement que par une passion commune.

Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi participent depuis trente-cinq ans à la « survie » de nos recherches picturales.

L'abbaye cistercienne de Beaulieu-en-Rouergue, rénovée par eux, transformée en Centre d'art contemporain, abrite leur collection.

Dès 1965, Geneviève montra son attachement à mon travail dans la revue XXe Siècle « Aux sources de l'imaginaire». Commissaire de nombreuses expositions au sein de l'abbaye, elle a développé des thèmes comme « Un art subjectif ou la face cachée du monde» en 1970, en 1973 « Espace lyrique des années 50 à nos jours » ou « Matière et Mémoire» en 1974, etc.

Elle est l'auteur du livre Les Années fertiles.

En 1974, je suis désigné comme membre du jury des pensionnaires de la Villa Médicis à Rome. Étienne Martin me signala, au Salon de mai, un Chevalier-Bandeur en plâtre rêvant sur une chaise en bois, œuvre d'une élève, Marie Paul. J'allai voir son atelier où elle structurait des éléments glandulaires érotiques. Il y avait du Francis Bacon et Boccioni derrière ces corps disloqués.

Elle fut choisie pour résider à la Villa pendant un an. Balthus en était le directeur. Cette modeleuse enthousiaste et passionnée devint mystique à Rome en mangeant des spaghettis à la tomate. Nous fûmes invités avec Micheline à la Villa; pour renouveler son année, elle fut une hôtesse remarquable, connaissant les restaurants et les voyous du Trastevere. Balthus regretta d'être obligé de l'éconduire après une « partie » chez elle où un de ses amis sauta par la fenêtre. Rome, ville ouverte à l'amour des arts de tous les possibles.

Après bien des hésitations, je postulai pour être professeur à l'Ensba à Paris. Je fus nommé, fin 1975, professeur de sculpture, chef d'atelier de première catégorie. De rudes controverses, des articles de presse critiquant même le jury du conseil pédagogique éclatèrent. Je ne partais pas favori pour succéder à Georges Leygues, membre de l'Institut. Les élèves m'interdirent l'entrée de mon atelier. Ils boudaient devant un modèle, la terre et le plâtre étant les seules ressources, on donnait le diplôme a des Rodin en herbe. J'avais comme voisins mitoyens César et Delahaye, qui avait succédé à Couturier. J'avais fait l'expérience de ceux qui pensaient la nécessité de faire du latin pour mieux écrire français, de faire des maths pour inventer l'architecture. La comédie du modèle avec après-midi libre pour penser (à quoi ?) s'installait.

Après six mois arrivèrent des élèves étrangers d'Amérique du Sud et du Nord, de Thaïlande, de Corée, d'Inde, etc. La suppression du modèle fut votée. Sur la porte de l'atelier était inscrit « Ici on peut apporter son manger », chacun pouvait s'exprimer avec la technique et le matériau de son choix. On jouait l'expérimental, quelle joie d'assister à la naissance d'un embryon d'artiste! Chacun puisait en lui ses obsessions pour essayer de leur donner corps.

De 1975 à 1992, j'ai vu de nombreux diplômés avec mention très bien, je n'en connais pas une douzaine qui ait pu s'inscrire dans le paysage de l'art contemporain. Le doute et l'imposture flottent encore dans cette fabrique à chômeurs. Quel plaisir pourtant de voir un Indien confronté à un Brésilien, une Bretonne à une Africaine, un Américain à une Japonaise. Ce mélange de races et pays m'a donné les plus grandes joies alors que j'assistais aux conceptions en cours. Voir naître des propositions et l'élève acquérir par lui-même ses recherches personnelles est à chaque fois une nouvelle naissance. Au bistrot Le Bougnat à Montparnasse, Jean Reiss, le patron, me « donna » son fils Thierry, un bon à rien, qui devint vite à l'atelier un bon à tout, ouvert aux recherches et inventions formelles, audacieuses. Son œil-mémoire lui servait de repère, je le nommai « fils adoptif ».

J'ai le souvenir d'un diplôme, celui de Gregory Ryan, Américain. Il avait choisi le Palais des études pour son espace et sa verrière. Le jury était composé des professeurs des autres ateliers, d'un conservateur, d'un directeur de galerie, de critiques de la revue Art press et autres. Il arriva en retard, le visage sale, les mains noires, il posa un étui de contrebasse en bois poussiéreux, en tapant la poussière, à côté d'un tas de broyures circulaires de métal où étaient incluses des diapos de portraits de Léonard de Vinci mêlés à celui de B. Bardot: Poussière du temps, telle était sa proposition. Arriva une pin-up sublime pour lire son propos et des danseuses portant des boucliers réalisés avec des arrachements de coques de navires et des glaïeuls, elles se postèrent en écran et s'écroulèrent. Sa prestation finie, il vint attendre un jugement négatif, on lui donna ce fameux diplôme du bout des doigts, il refusa. Le jury se sentit malmené et bafoué; aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs sculpteurs, il vit en Californie. De cette pouponnière de génies, je garde un affectueux souvenir.

Mes doutes sur l'enseignement de l'art en France sont confirmés par le fait que l'on a instauré un système pour gaver et combler le public de principes complexes ou ludiques pluridisciplinaires sans le décevoir. La carrière artistique est un leurre réservé aux amateurs de salles des ventes.

Les directeurs François Wherlin puis Yves Michaud avaient ouvert les portes à l'aujourd'hui international. Des ateliers du « maître» qui impose, on souhaite que l'élève passe de l'un à l'autre pour mieux se gaver d'insolite, pour découvrir son moi. Avec Picasso, Max Ernst, Calder, Matta et tant d'autres, nous étions sollicités pour intervenir socialement et politiquement. L'engagement aujourd'hui s'annule par le « goût de soi » intense que les « salariés » revendiquent. L'ancêtre de la préhistoire avait imprimé sa main dans la grotte, à l'heure actuelle, chacun fabrique ses images, son look, sa tendance, il y a vacance d'opinions et d'idées, le téléguidage national ne favorise plus la recherche. Les couloirs de la vie conduisent à l'avance vers l'hermétisme et le non-savoir.

À la veille de ma retraite, Yves Michaud me proposa une grande exposition de « sculptures-peintures (1953-1992) » dans la salle Melpomène de l'École. Philippe Cyroulnik en était le commissaire. Je ne revins jamais voir la Cour du mûrier, ni le bistrot La Charrette où l'on pouvait boire un coup avec un élève pour mieux se connaître. Le temps de l'Ecole est oublié, je l'ai vécu avec César, Jeanclos, Toni Grand, Delahaye et surtout Michel Charpentier, mon voisin d'Auvers-sur-Oise, un anarchiste des corps modelés en ciment. Son atelier des beaux-arts bourré de jeunes filles était une fabrique de corps en délire. Il contestait tout, il traitait César de « vampire buvant le sang de son assistant Jean-François Dufaux ». Son esprit « agitateur d'opinions» était dynamique et joyeux. Un jour, au Salon de mai, il avait dit que tout le monde pouvait y exposer, il montra une peinture signée du nom de sa rue: le comité d'achat acquit l'œuvre. Il exécuta une sculpture de Marianne pour le ministère des Finances, il écrivit son Van Gogh, il avait eu le prix de la Biennale de Paris, il exposa des Chiens pisseurs en hommage au Facteur Cheval au Centre national d'art contemporain.

Marie-Anne Sichère m'aida à présenter un livre de poèmes en même temps que l'exposition. Nous allions manger le potage pho au resto chinois de la rue Mazarine et parlions de l'époque du Tabou, de la Normandie, des champignons, de la « direction » des études et des faux rapports entre artistes.

L'entrée à l'Ensba coïncida avec l'acquisition d'une maison à Arcueil, avec deux ateliers et un grand jardin qui fut très vite occupé par les sculptures. Nous réunissions enfin le travail et la vie de tous les jours. En 1975, 1976, 1977, j'ai exécuté de nombreuses commandes pour le 1% que j'ai pu montrer avant leur installation définitive au musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Bernard Blistène m'aida à installer cette grande exposition qui comportait aussi des œuvres sur papier. Un grand sablier était face à une Nidation de huit mètres de haut, sculptures symétriques verticales, l'une avec deux troncs de cônes inversés et sphère centrale, l'autre ayant au sommet un gîte double ouvert aux oiseaux. Il y avait des soupapes de navires, une ville flottante circulaire posée sur quatre demi-sphères, un couple de formes tubulaires allongées oscillant face à une sphère-graine, un serpent-piège et de grandes encres de Chine sur papier.

Aucune galerie ne m'a aidé, c'est dire combien un artiste est intéressant quand on ne peut lui prendre un pourcentage sur ses œuvres monumentales destinées aux villes, administrations et 1% des lycées. Ces sculptures ornent le groupe scolaire Pablo-Picasso à Grand-Couronne, la ZAC de Champ-Roman à Saint-Martin-d'Hères, le musée d'Art contemporain de Dunkerque.

En 1978, j'exposai encore à la galerie Cavalero à Cannes et j'eus la commande d'une sculpture pour l'ENA, rue de l'Université à Paris. Sur une sphère de un mètre cinquante de diamètre, une flèche double de douze mètres de haut s'inscrit dans le patio. Le rapport avec les élèves était important, il fallut « cibler» les conversations pour cerner l'œuvre comme un signe spatial inscrit dans l'espace du monde.

Je réalisai en 1979, au Théâtre de la Ville, une scénographie de ballet, Score, d'après la chorégraphie de Jacques Garnier et la musique de Steve Lacy, pour la compagnie le Théâtre du silence. Les danseuses, habillées de fibres translucides, évoluaient parmi les pneus de camion, des toupies verticales, sous le regard d'un métronome géant qui balisait le temps et l'espace du plateau de ses ombres.

SPHÉROÏDES

Un sablier symétrique

sur une couronne d'œufs

brille dans la neige

Son fish-eye

anamorphose des lumières

est un œuf humain

à la coque luisante.

Il annonce le défilé

des phares mobiles

il donne réponse

à aucune représentativité

il se résigne à l'ignorance

du paysage de montagne

instable planté

au carrefour des vies citadines

Il est tête de sphinx

horloge à sable

une tour aux figures circulaires.

1980 fut une année mouvementée. J'exposai à la galerie Isy Brachot de Paris et à la FIAC, sur les conseils de mon camarade Dado. La directrice Jacqueline Passever m'encouragea quelques années.

Je subis, en début d'année, une grave opération des intestins et pendant trois mois je n'ai pensé qu'à retrouver des forces. Ma convalescence eut lieu à Hossegor dans la maison de Lili et Raymond Farbos qui se remettait d'une opération du cœur. Les marches dans le sable, l'air marin, les promenades à vélo m'ont remis sur mes deux pieds.

François épousa Anne de Charry après avoir obtenu son diplôme d'architecte des beaux-arts, en 1978. Pendant quelque temps il travaillera chez des architectes, puis il créera sa propre agence à Paris.

En 1981, nous étions peu d'artistes français à figurer au Centre Georges-Pompidou pour l'exposition « Paris, Paris ». Dans le catalogue, la priorité américaine dominante nous a traités comme des survivants-suiveurs d'une époque révolue.

Le poète Jean-Pierre Lemesle « greffa» sur l'action des artistes sa responsabilité dans l'installation de sculptures en montagne et dans l'aménagement de la ZAC de Champ-Roman à Saint-Martin-d'Hères en Isère, et m'invita à exposer en nomade Qui est la mer?, un jeu de maquettes avec projets d'habitacles, de fontaines, de phares sphériques polychromes, une étude de faune marine imaginaire. La première exposition itinérante de port en port resta à terre.

J'ai été invité en 1982 en Inde par l'ICCR, le Conseil indien des relations culturelles, pour une mission d'études sur les observatoires et les temples shivaïstes, et des conférences sur la sculpture contemporaine en France. J'espérais un recrutement d'élèves invités par le gouvernement français pour une année d'études. À Lalit Kala Akademi, une exposition de mes collages géométriques facilita mon approche. Shubika Lal, élève indienne présente dans mon atelier des Beaux-Arts et celui d'Arcueil, avait remarqué un rapport d'absolu dans mes structures avec organismes fécondables dans les formes bulbaires. L'Inde est un fleuve sans fin qui vous absorbe. Je me suis trempé dans la « colle sociale », dans ce tissu humain coloré, exubérant, source et ressource de l'imaginaire, hors du temps. Je visitai le Jantar Mantar de Delhi, l'observatoire du xville siècle de Jai Singh II, avec ses instruments et tables astronomiques, une aire instrumentale cosmique perdue dans la ville. J'étais venu voir une vie simple et complexe sur une autre planète, no problem, ici on sert l'incompréhensible. L'inde, piment des rêves, est objective et virtuelle. À l'hôtel Janpath à Delhi, les robinets d'eau ne fonctionnaient pas et il fallait déboucher la douche, des perruches entraient quelquefois dans la chambre pour venir boire. A côté, à L'Impérial, où le repas était servi dans le jardin, un aigle niché dans la toiture descendait en piqué pour voler le poulet sur le plateau tenu par un serveur, perroquet enrubanné comme un maharadjah. Je partis à Jaipur, « pink city», pour vivre quelques heures parmi les structures astrales, concaves et convexes, obliques et futuristes de l'observatoire. Des paysans, visiteurs en costumes et saris colorés, vivaient dans l'au-delà un rêve magique et savoureux.

« L'Inde de qui la terre a besoin et qui seule n'a besoin de personne » (Voltaire, 1740).

Je cherchai l'ordre dans ce désordre, mais le temps s'annula d'un coup avec ce labyrinthe formel qui va de la tombe et du jardin moghol à la mosquée du Old Delhi, de la tente des « intouchables» sur le trottoir aux bijoux éclatants d'une vedette pulpeuse sur une affiche de cinéma. Micheline et moi avons fait dix séjours en Inde. Travaillant au musée des Arts décoratifs de Paris, département textile, elle avait le but d'écrire un livre sur l'histoire du coton et de l'impression, qu'elle éditera en 1991.

Nos recherches étaient différentes en apparence, mais tout se rejoint dans un même concert: celui de la découverte de l'inconnaissable réalisée par l'homme. Les lieux transformels, temples shivaïstes, rituels du shiva-linga-yoni, autels en faveur des progénitures avec musc et santal, œufs et offrandes.

Un autre élève venu à Paris, Ladi Printpal Singh, un sikh qui découpait le contour d'un corps avec une machine à coudre ou sculptait un vieillard avec le pied coupé, allongé sous un arc-en-ciel, nous accompagna dans le Gujerat. Nous avons découvert la mosquée d'Ahmedabad et son arbre de vie, le musée du Cerf-volant dans l'immeuble du Corbusier. Puis nous sommes partis dans les villages où l'on tisse, on teint, on façonne des objets insolites, dans un paysage de sel et d'oiseaux échassiers, dans les tribus secrètes où l'on inscrit des morceaux de verre dans l'étoffe. Ahmedabad, c'est aussi le souvenir de ces arbres avec des millions de cerfs-volants accrochés après « l'ivresse» des fêtes de quartier. L'immortel du Gujerat fut l'escalade de la colline aux trois cents temples jaïns, souviens-toi de Palitana!

Le conservateur du Bharat Bhavan de Bhopal nous invita à visiter les tribus et les œuvres du Tribal Art. L'architecture de Charles Correa, près du lac, était inscrite dans un paysage de rêve, entre les toits coniques et l'eau une symbiose s'établissait en pleine lumière. Le paysage autour de Bhopal était truffé d'arbres sans feuilles avec des fleurs rouges (Tiger's claw). Le sanctuaire de Sanchi s'inscrivait dans une circularité capsulaire, aux environs, un temple inachevé avec les lingas et yonis mal dégrossis couchés dans la pierre.

Toutes les régions que nous avons visitées à chaque voyage nous ont apporté les surprises de l'inattendu. Les montagnes de coton vers Poona, des cubes blancs dans un paysage désertique et ses temples creusés dans la roche, les fresques colorées d'Ajanta et Ellora, Bangalore et son air pur spatial, le Tamil Nadu jusqu'à Madurai avec ses temples de la mer, ses palmiers et ses canards, l'Orissa avec Bhubaneswar et Puri, Kochin au Kerala avec les chinese nets, pièges à crevettes géantes, etc.

En 1986, Michel Troche, délégué auprès du ministère de Jacques Lang, commissaire pour la sélection française de la Triennale de New Delhi, me choisit comme sculpteur. J'obtins le prix de la Sculpture et la médaille d'or. Mes amis Akbar Padamsee, Raza et Shubika Lal étaient heureux. Nous étions, Micheline et moi, invités chez Mme Alkazi, directrice de la galerie Art Heritage qui avait organisé une petite exposition et j'avais exécuté une sculpture avec des artisans. Nous logions dans la banlieue de Delhi, une zone résidentielle où les gens du quartier nous ont reçus avec joie, nous étions de tous les mariages dans la rue. Pour la Triennale, j'avais une sculpture en acier Inox, un lieu transformel intitulé Naga's birth site, hommage au serpent à cinq têtes.

Cette sculpture, après un bref séjour en France, est repartie pour l'île de La Réunion et se repose au conseil général au bord de l'océan Indien. Cette année-là, nous sommes restés plus longtemps, car Micheline avait quitté le musée des Arts décoratifs pour se consacrer à l'écriture de son livre.

Mes rêves et tentatives d'établir un lieu à Lalit Kala Academi restent à l'échelle d'une maquette d'attente; lieux circonstanciels où la sculpture n'est pas « l'objet unique insolite» perdu dans le fatras banal des villes. L'épée de Chamunda avec sa crête de grelots en hommage aux casseuses de cailloux des routes à bus et camions. La classe moyenne est née pour imposer ses mœurs occidentales. Les tours du Silence, où les vautours distribuent les doigts des morts à l'entour dans l'assiette du riche Parsi, subsistent pour rappeler nos cimetières d'épaves. Fragments de mer et fragments d'homme, une figurine-crabe du xe siècle BC s'expose en vitrine au musée de Delhi. Il me faut la distordre, comme le Naga's birth site naît en colonnade d'œufs, face au corps pré-henseur. Au Kerala, la faucille et le marteau en fer forgé rouge balisent les quartiers, avec le syncrétisme religieux, l'université est dans la rue. L'Inde digère tout, c'est une machine humaine à transferts. On a tout compris d'avance à l'envers. Gandhi a chassé l'Anglais, mais d'autres sont venus pour casser l'évolution d'un peuple heureux coincé dans ses propres contraintes.

Le sari des Indiennes nues dans l'eau de mer brille et flotte au vent du Sud, il est torsade, enveloppe d'un corps de bronze aux doigts rouges. La danse des corps s'apprend dans l'expression de ses extrémités. Des fantômes de liberté émergent d'une machinerie castratrice.

En 1987, j'expose à la galerie L'Art et la Paix, à Paris, une serie de reliefs, Les « Oblateurs », le texte du catalogue, « La géométrie du crabe », est écrit par Luc Vezin. Après avoir été fait chevalier puis officier des Arts et Lettres, François Wherlin me fait chevalier de l'ordre du Mérite national.

En 1988, la galerie Varachaud de Grenoble accueille mes dessins et sculptures et je pars au Japon avec le peintre Yan Dugain, à la Fine Art Gallery de Tokyo, présenter des œuvres sur papier.

Quelques temples, le marché au poisson, le musée du Cerf-volant et des balades dans Tokyo, séjour euphorique.

Pour les soixante ans de Micheline, nous partons en Indonésie, premier voyage en groupe. Nous passons par

Singapour, ville de l'élégance, du raffinement, puis Sumatra nous plonge dans le vrai univers de ces iles avec leurs danses, leurs coutumes et leur architecture en forme de bateaux inversés. Nous suivons à Bali les porteuses d'offrandes, leurs corps linéaires dans un fourreau de tissu, avec au-dessus de leur coiffe un assemblage de fruits, fleurs, canard, poulet et tressage de bambou. J'ai ramassé ces tressages pour les soumettre à la presse taille-douce, en souvenir des tensions et tenseurs aux arabesques cosmiques. Le vent soulève les hampes de bambou, les cerfs-volants et les bannières qui accompagnent les cortèges.

Aux Célèbes, Micheline a contracté la dingue entre deux trombes d'eau et une chaleur « à boire l'air ». Nous sommes conviés à une cérémonie funéraire et nous assistons au défilé des invités dans des sarongs précieux qui apportent pour le mort, cochons et buffles que l'on va décapiter. Le sang est mis dans le creux des bambous pour en faire du boudin. Le couteau est roi, on coupe, on taille dans une odeur et des cris indescriptibles. Les habitacles - barques trapézoïdales, en bambou - s'ornent de colonnes de cornes de buffle. Sur les flancs des falaises, les cercueils sont enchâssés et présentent les effigies des morts. La musique est partout et les gamelan, culs-de-jatte du xylophone, nous accompagnent. À Java, nous découvrons Borobudur, temple-cake avec ses bouddhas en posture de sagesse symétrique. Nous passons par un atelier où l'on fait du batik sur tissu, technique de dessin à la cire qui est remplacée ensuite par la couleur. Je voyage pour prendre la « teinture » des pays inconnus, pour que la poussière des choses dépose dans ma cervelle un « pollen créatif ».

Après l'Inde pulpeuse aux corps multiples, l'Indonésie « m'offre » ses profils et contours dans les « vibrations » de l'air.

L'artiste est-il confronté à la mort prochaine de son œuvre? Au cours de ce voyage, nous nous sommes liés d'amitié avec un couple avec qui nous avons partagé les mêmes réactions, Nicole et Jean-Luc Rollier; ils sont toujours proches de nos activités.

Vincent Mengin me proposa d'exposer à l'île de La Réunion (1990), sur un site qui est devenu aujourd'hui le LAC, Lieu d'art contemporain. Il m'avait vanté le plaisir d'une résidence d'artistes de deux semaines pour y travailler. Vincent, peintre lui-même, avait « aménagé » un terrain de canne à sucre, avec vue sur la mer, en site muséal. Chaque année, des artistes venaient s'exprimer et produire librement dans une ambiance chaleureuse, grâce aussi à Liline sa femme. La conception d'un Palais aux sept portes fut envisagée pour agencer dans des cellules identiques de deux mètres par deux mètres, un lieu pour chaque artiste. Cette suite de chefs-d'œuvre réalisés dans leur niche à partir de 1997 devint un parcours émouvant et fort. Mon site était un profil humain, tête en bas, suspendu, en acier noir, avec signes shivaïstes et glace de réflexion au sol. La présence de mes sculptures dans ce lieu est importante: serpent en Inox parmi les plantes sauvages, chakra qui domine la piscine, grand relief d'acier Inox qui souligne le mur du Palais aux sept portes.

Vincent réalisera vidéos et CD pour chaque artiste.

En 1990, je fis mon dernier voyage en Inde avec Yan Duclos Maïm, un prospecteur du tiers-monde, nous étions à Cochin au Kerala. Je l'accompagnai pour chercher des statues et objets culturels dans les entrepôts de voleurs de temples et autres lieux, sous la surveillance et l'accord de la police arrosée de roupies à la douane. Un monde « entassé » envahissait les réserves en désordre.

Le Centre d'art contemporain de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue présenta une rétrospective de mes travaux, dessins, peintures, sculptures, sous le titre « Repères 1951-1991 ». Sur la tombe du marin ne fleurissent pas les roses, structure articulée, est toujours imposante face à l'architecture de l'église. Il est rare de restituer autant d'œuvres en leur donnant un fil conducteur, une sorte d'unité dans la diversité des techniques et des principes structurels établie de l'informel aux structures symétriques. Le texte du catalogue était de Pascale Thibault, avec des extraits de G. Bonnefoi, H. Damisch, Y. Michaud, R.-J. Moulin, G. Picon.

Manuel Ojeda m'invita à l'ARCO à Madrid et en même temps à une exposition dans sa galerie à Las Palmas aux Canaries, j'avais étudié un lieu pour la place San Telmo. C'était l'époque des leurres, pièges-structures pour cerner des éléments sphériques rebondissant d'axe en axe comme des balles de tennis.

Micheline sort son livre, Le Coton, l'impression, chez L'Albaron, éditeur à Thonon-les-Bains, résultat de six ans de travail et recherches.

«Le temps d'aimer », à Biarritz, réunit César, Féraud, Viseux sur les terrasses du palais du Festival, ancienne gare de la SNCF.

Raymond Farbos et Jean-Loup Bezos proposaient une triade très homogène.

En 1992, ce fut la fin de mes activités de professeur de sculpture à l'Ensba; le directeur Yves Michaud et Philippe Cyroulnik présentèrent une installation et confrontation d'œuvres antagonistes dans le temps et l'espace.

Au Centre Georges-Pompidou, je reçus le prix de la sculpture Antoine Pevsner. J'avais rencontré ce dernier à la fonderie Susse, avec beaucoup d'émotion pour l'œuvre et l'homme.

À l'université de La Laguna dans l'île de Tenerife aux Canaries, je réalisai, pour l'architecte Vincent Saavedra, organisateur de l'exposition de sculptures dans la rue en 1974, une structure triangulaire, transpercée d'une ligne tubulaire sinusoïdale avec ovoïde.

Je travaillais la gravure depuis un certain temps dans l'atelier de Garric Tanguy. Une symbiose s'établit entre nous, chaleureuse et précise sur le plan technique. Les « Monotraces» sont devenues la trace de découpages et empreintes dans les matériaux souples. Un tirage unique lié aux passages successifs me convenait mieux que le dessin au trait, la pointe sèche, les acides et autres techniques de l'austère gravure. Le graveur Bertrand Dorny m'avait présenté à Tanguy quand nous étions professeurs aux Beaux-Arts et nous passions avec nos familles des fins de semaine en Normandie, entre amoureux des grèves. J'avais commencé par les « Tensiles » et continuai par les « Tenseurs », formes linéaires se développant comme une écriture dans l'espace.

Le temps était venu de nous fixer dans une maison dite « secondaire ». Nous achetons « Que Prou », rénovée par Michel Dépruneaux, impasse des Hippocampes, qui mène à la digue de l'océan à Hossegor, station de l'élégance. La plage des mortes saisons, réceptacle du refus des mers, offre un spectacle-paysage pour naufrageur-pilleur des mers. Un requin ventre en l'air amuse les becs des mouettes, des troncs d'arbre d'Afrique voisinent avec une caisse de médicaments venue d'Espagne. Notre maison de pêcheur absorbe les « trouvailles» de la mer, face au surf-club de la génération X. Un nouveau bâtiment prend forme sous nos yeux, réalisé par l'ami Jacques Vives, que nous suivons depuis son enfance jusqu'à son diplôme d'architecte. Je trouve un sot-l'y-laisse, mon cerf-volant chauve-souris, venu de Bali, s'élance vers l'horizon des pins. Je dresse mon butin du jour autour d'une girouette en plumes. Nous partageons facilement cet univers avec Arcueil.

Le territoire du Val-de-Marne est un « paysage d'art vivant» inscrit parmi la population. Depuis 1982, le Fonds départemental d'art contemporain (FDAC) a acquis plus de cinq cents œuvres. Michel Germa, le président du conseil général, et Raoul-Jean Moulin, historien d'art, ont œuvré pour cette confrontation. La Chaufferie avec cheminée de Jean Dubuffet nous accueille depuis Paris à Vitry-sur-Seine. Des centaines d'ouvrages monumentaux sont intégrés dans les villes du département. La banlieue n'est pas un ghetto. Le nouveau musée, le MAC/VAL, distribue ses « nourritures spirituelles», de Boltanski à Fabrice Hyber. Mon œuvre est présente dans l'accès de la mairie de Vitry, c'est un arbre de vie dans une niche pour y suspendre les « jarretières des nouvelles mariées». Une capsule spatiale F1 figure au rond-point du centre Leclerc grâce au maire Alain Audoubert et M. Bessade. Depuis 1968, Flux et reflux, de la révolution, est dans le jardin des premières HLM. À Ivry, mon Nocturlabe interroge Paris et sa banlieue. À Arcueil, « notre cité » qui nous a accueillis plus de vingt ans, avec le maire Marcel Trigon j'ai rendu hommage au sculpteur espagnol Julio González, décédé dans cette ville, avec une Colonnade cosmique; ensuite, avec cinq Eugléniens plantés dans le jardin de la mairie, j'accompagne la Maison des jeunes réalisée par mon fils François. Daniel Breuiller, autre maire d'Arcueil, continue l'action en ouvrant le Centre d'art Julio González et créant le prix Antoine Marin.

L'amitié communiste s'est révélée spontanément depuis Champagne-sur-Oise où mes camarades, résistants FTP, ont été tués au combat. Ma sculpture Annulaire couronne leur souvenir. André Freund et son épouse Michelle m'ont accueilli en « fils du pays ».

En 1961, je signai le Manifeste des 121 pour l'indépendance de l'Algérie.

À la galerie de la Paix, mes « Oblateurs» ont confirmé mes structures-collages.

Au siège du Parti, place du Colonel-Fabien, une Aile de cuivre est un signe de bienvenue dans le patio d'Oscar Niemeyer.

À la fête de l'Humanité en 1995, j'ai réalisé le pin's des Brigades internationales et un emblème géant cousu par

Micheline sous le regard de Jean-Claude Lefort, fils de brigadiste et député du Val-de-Marne.

Roland Leroy, directeur du journal L'Humanité et maire de Grand-Couronne, a inauguré ma colonne Nidation dans une école maternelle, les enfants l'ont dessinée avec plein d'oiseaux.