BIOGRAPHIEClaude Gilli

Claude Gilli est un artiste niçois né en 1938.

Proche du Nouveau Réalisme, co-fondateur de l’Ecole de Nice dans les années soixante, il est rapidement considéré, avec Martial Raysse, comme l'un des artistes les plus pop de sa génération.

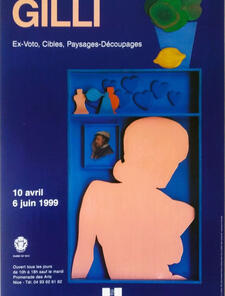

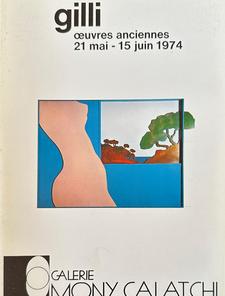

Formé aux Arts Décoratifs à Nice, son travail dépasse rapidement les limites du tableau pour devenir une sculpture murale. Connu d'abord pour ses ex-votos où il réalise des accumulations d'objets, il célèbre la couleur avec ses coulées, découpe des paysages méditerranéens et des silhouettes quand il ne revendique pas le travail aléatoire des escargots ou qu'il se lance dans la création de sculptures monumentales en acier.

Claude Gilli a participé à de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Il laisse plusieurs oeuvres d'envergure dans l'espace public, notamment sa Forêt d’arbres de 8,50 m en acier corten à Nice .

Commandeur des Arts et des Lettres, il meurt en 2015 à l’age de 77 ans.

Ce catalogue raisonné, construit à partir de ses archives et de sa documentation, lui rend hommage.

C'est à Nice, le 31 décembre 1962, à 11 heures du matin, sur l'une des plages servant de "bordille" publique à l'embouchure du Var que je suis né pour la seconde fois. J'avais 24 ans. J'étais donc plus que majeur et censé bien savoir ce que je faisais. Une jeune et jolie personne, du même âge que moi, ma femme, m'accompagnait. Elle avait pour mission de photographier l'ensemble des opérations. Roulées et ficelées sur le toit de ma petite 4CV bleue, nous avions amené toutes les toiles que j'avais peintes jusqu'à ce jour. C'était ce qu'on appelle des peintures de chevalet, certaines étant même des peintures faites sur "le motif"'. Je ne supportais plus ni de les voir ni d'en être l'auteur. Ah, ce fut un bel autodafé! Quand mes œuvres ne furent plus qu'un petit tas de cendres, je me sentis un autre. Je venais de naître à une nouvelle vie. Vierge. Pur. Sans passé. A mon tour, après beaucoup d'autres, j'allais pouvoir plonger "dans l'inconnu et tenter d'en ramener du nouveau".

Mais n'allons pas trop vite et venons-en, à ma première naissance, l'officielle. Ce fut le 15 septembre 1938, sous le signe de la Vierge et, m'a-t-on dit, sous l'influence ascendante du Lion, à Nice bien entendu, dans une maison bourgeoise près du port.

Mon père, Ange Gilli, - un nom niçois datant du Moyen Age, - était "balancier". Il vendait donc des balances, du pèse-lettres au pèse-camions. Ma mère, Marie-Madeleine Tobia, secondait mon père. Ils devaient avoir quatre enfants: un frère et une sœur, mes aînés, moi, et un frère cadet. Si j'en crois la chronique familiale, je fus un enfant facile, banal. Ce qui l'était moins, c'est qu'à cette époque c'était la guerre, l'occupation.

Comme beaucoup de Nicois, mes parents manquaient de tout.

"Tu verras, après la guerre, me disait souvent ma mère, il y aura des biscottes, tu verras comme c'est bon." Je me souviens de mon grand-père, coiffeur et artiste peintre, battant du lait pendant des heures dans l'espoir, toujours déçu, de faire du beurre. Je me souviens aussi,- je devais avoir dans les cinq ans, du jour où mon père, m'ayant emmené avec lui, s'était rendu chez un cultivateur pour tenter de négocier l'achat de quelques œufs ou de quelques pommes terre. Pendant que mon père s'évertuait à convaincre le bonhomme, je restais planté, immobile, près du portail, fasciné par une vieille petite carotte toute ridée, perdue dans la poussière de la cour.

Oui, j'étais fasciné. Finalement, n'obtenant rien du paysan, mon père se décida à abandonner la partie. Avant qu'il ait eu le temps de me prendre par la main, je me précipitai sur la vieille petite carotte et me mis à la dévorer comme si c'était la plus délicieuse des friandises et aussi, sans doute, convaincu que je jouais un bon tour à ce radin de paysan.

De mes premières années scolaires, je n'ai pas gardé de souvenir particulier si ce n'est que l'école maternelle qui m'accueillit était celle du Lycée de jeunes filles. Quant aux vacances, nous les passions aux environs de Nice, à St Blaise, dans une maison louée à l'année par mes grands parents. Nous y étions, disait-on, plus en sécurité qu'en ville. Comme tous les gosses, je dessinais sans arrêt, partout et sur tout.

En 1955, à l'âge de 17 ans, après que j'eus passé "très vite" et sans succès dans différents établissements, - Lycée, Ecole de Commerce, Ecole hôtelière -• ma mère ne sachant plus quoi faire de moi, s'avisa de m'inscrire à l'Ecole des Arts Décoratifs et c'est tout à fait au hasard qu'entre les deux sections, Architecture ou Décoration, je choisis cette dernière. L'enseignement que je reçus dans cette école me fut-il profitable?

Tout compte fait, sans doute que oui, bien que j'aie souvent prétendu le contraire. J'y ai connu mes premières révoltes comme aussi mes premières amitiés, et même davantage, ma femme, Nicole, étant au nombre de mes camarades de cour. De cette époque date également mon amitié avec Danièle Giraudy, futur conservateur du Musée Picasso à Antibes. De même, mon amitié avec Martial Raysse qui venait régulièrement attendre sa future femme, notre condisciple, à la sortie des cours. Jamais, depuis, cette amitié ne devait se démentir.

C'est à peu près à la même époque, pendant les vacances de l'été 1957, si je me souviens bien, que je fis la connaissance du peintre Chubac qui était une célébrité dans le village d'Aspremont, voisin de St Blaise. Ce fut le choc, Chubac me fit découvrir, pêle-mêle, Miro, Klee, de Staël, en même temps que les courants convulsifs et contradictoires qui agitaient alors l'art moderne. Du coup, je faisais miens les mots "liberté d'expression, et entrais en rébellion contre les professeurs de l'Ecole qui s'obstinaient à ne rien vouloir nous enseigner d'autre que la tradition. C'est pourtant l'un de ces professeurs qui devait achever de me libérer l'esprit, François Bret.

C'est son influence qui m'a conduit à l'autodafé dont j'ai parlé plus haut. Il a droit à ma reconnaissance. A ce propos me revient à la mémoire un détail amusant. Sur la plage de Nice je n'avais brûlé que mes toiles, pas les châssis. Or ils étaient tout beaux et tout neufs ces châssis. Mon ami le peintre Viallat me les acheta. Il ne devait rien en faire. Claude Viallat n'est-il pas l'un des peintres qui inventèrent la peinture sans châssis juste-ment, c'est-à-dire le mouvement "support-surface".

Mais voilà que j'anticipe à nouveau.

Tâchons de rester dans la psychologie des choses à défaut de l'être dans leur chronologie. La boulimie qui m'agitait alors était telle qu'elle brouille parfois, je l'avoue, la fiabilité de ma mémoire. A cette époque donc, outre Chubac, Martial Raysse, Viallat, j'avais aussi pour amis Arman, Malaval et Ben.

Inutile de dire que nous formions une joyeuse bande, conscients, bien sûr, de nos talents respectifs et de notre droit, pour les affirmer, à toutes les formes de la provocation. Y compris celle de nous appeler, plus tard, "Ecole de Nice".

Et à ce propos, il me faut dire comment fut organisée une de nos premières manifestations de groupe. Ben venait d'ouvrir une espèce de boutique intitulée "Laboratoire 32" rue Tondutti de Lescarène, à Nice bien entendu. Son but était de présenter toutes sortes de choses et n'importe quoi, artistiques ou non, afin de provoquer le public et de faire scandale au besoin. L'inauguration était initialement prévue avec une exposition des œuvres de Martial Raysse. Raysse me demanda d'exposer avec lui. J'acceptai, à condition qu'il y ait aussi Chubac. En fait de provocation, les œuvres que j'exposais, quant à moi, n'étaient ni plus ni moins que des peintures sur toile "très de Stael" et plutôt réussies. Je ne vendis rien, bien sûr. Pas plus que Raysse ou Chubac. A vrai dire, vendre ne nous intéressait pas.

C'est à partir de cette exposition, comme je l'ai déjà indiqué, que j'ai pris conscience de la nécessité pour moi de me trouver un langage personnel. Je ne pouvais plus continuer ainsi, à "cafouiller' à la recherche de moi-même. Peu à peu, me devenait évident le plaisir que j'avais à prendre au sérieux la réalité des objets. Mais j'y reviendrai plus loin.

En 1960, j'épousais Nicole Rondoni. Mes parents pensaient que ce mariage allait me contraindre à une vie "normale"', et que j'allais travailler avec eux dans leur commerce afin d'assurer à ma femme et à nos futurs enfants toute la sécurité souhaitable. En réalité, c'est le contraire qui se passa. Nicole décida de renoncer à l'exploitation de son propre talent pour m'aider, moi, à exploiter le mien. A-t-elle eu raison? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'elle réussit à se faire embaucher comme étalagiste dans un grand magasin. Par la suite, afin de pouvoir disposer de plus de temps à me consacrer, elle devint secrétaire chez mes parents.

Ah, certes, nous ne formions pas un couple bourgeois. Je vois encore la tête de mes parents découvrant avec stupeur notre lit conjugal. Un vieux lit en fer, agrémenté de volutes en tous genres, d'une place et demie, déniché dans un coin perdu de campagne et que nous avions peint en jaune canari. Un vrai défi au bon goût... et au confort le plus élémentaire. Mais nous étions si amoureux n'est-ce pas? Ce lit trônait seul, dans une pièce absolument nue et blanchie à la chaux. Un vrai régal!

Depuis quelque trois ans mon atelier se trouvait dans le grenier de la maison familiale près du port comme je l'ai déjà dit. C'est là que je fis toutes mes premières créations pour tenter de trouver une expression jusqu'au jour où Martial Raysse débarqua en me mettant sous le nez une revue italienne. "Regarde comment font les Italiens, ils travaillent à plat, directement sur le sol." C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser à l'objet pour l'objet et à la possibilité de le coller sur la toile ou sur n'importe quel autre support en tant que tel. Cette fois, ça y était, j'avais trouvé. L'objet devenait partie intégrante de l'œuvre d'art. Il suffisait de disposer d'une bonne colle.

L'écrivain Michel Butor à qui je parlai de cette primordiale question en fut si convaincu qu'il n'hésita pas à traiter "le problème de la colle dans l'art contemporain dans le film intitulé "La Procession des limaces" que devait me consacrer la ville de Nice. Oui, pour moi, la grande aventure était commencée. Désormais, je ne peindrai plus de pommes sur un tableau, je fabriquerai de fausses pommes en matière plastique ou en contreplaqué qui seraient autant d'objets et que je collerai sur un support. Oui, j'avais maintenant un outil bien à moi. J'étais un homme heureux. C'est ainsi qu'est née, d'abord, la série de mes "ex-votos" bientôt suivie par celle des "découpages'", réalisés à l'aide d'une scie électrique dont Arman m'avait fait cadeau afin de ne plus me voir souffrir avec une simple lame de scie à métaux. C'est ainsi qu'est né, en particulier, un tableau, "La galerie de la plage", exécuté en partie avec Malaval et dont j'éprouve le besoin de raconter l'histoire. Ce tableau, ou plutôt, cette construction, mi-tableau, mi-installation, se composait à l'origine de deux parties inséparables, faute de quoi l'œuvre n'est plus rien, puisque sans aucun sens. La première partie, comme on le voit, représente, brisée, la vitrine de "la galerie de la plage". A l'intérieur, trois faux tableaux d'Arman, de Fontana, et de Jim Dine peints par moi sur du contreplaqué découpé. Et, à droite, le "développement de l'aliment blanc" en matière plastique élaboré par Malaval.

Cet aliment a proliféré à tel point qu'il a fait éclater la vitrine. Les morceaux de verre sont tombés à terre en se mélangeant avec ce fameux "aliment blanc".

Bref, c'est toute une histoire en action que raconte ce tableau. Privée de la partie qui est à terre, cette œuvre est donc incomplète. Je ne comprends pas comment un commissaire priseur a pu la vendre ainsi. Quoi qu'il en soit, ce tableau illustre bien ce qui me préoccupait alors. A savoir qu'il fallait absolument que mon sujet s'échappe vers la liberté, la contrainte de l'enfermement dans un cadre étant à mes yeux une véritable régression.

Aujourd'hui, plus je pense à ces années qui vont de 1960 à 1965, plus je me rends compte combien elles furent pour moi fertiles dans le domaine de la création mais aussi combien j'avais la "bougeotte". Chaque fois que je disposais d'un peu de temps et de quelque argent, c'était aussitôt une expédition vers Paris dans ma 4CV, soit en compagnie de Danièle Giraudy, soit surchargée d'une aussi déconcertante qu'agressive sculpture de Martial Raysse, soit encore archi bourrée de tableaux de Bernar Venet et de "paysages découpés" tels que je les faisais alors. Je dois dire que nous avions chaque fois un certain succès le long des mille kilomètres qui nous séparaient de Paris. Nous étions vraiment atteints de boulimie.

Il nous fallait absolument prospecter le plus grand nombre de galeries dans l'espoir de découvrir la bonne. C'est ainsi que, dans un bistrot, Place de la Contrescarpe, je fis la connaissance de Claude Rivière, l'éminente critique du journal "Combat" qui me fit aussitôt une lettre pour la Galerie Valérie Smith:

"Voilà, je te présente le nouvel Yves Klein"'. Je n'arrivai à rien avec cette galerie, mais, par contre, 100 mètres plus haut, prenant mon courage à deux mains, j'entrais dans la Galerie Henriette Legendre. Et là, une chance. Cette galerie préparait une exposition de groupe dont le sujet était "la boîte et son con-tenu". Exactement ce que je faisais. Je ne vendis rien, mais j'eus un certain succès. C'était encourageant.

Dans la foulée, et au cours de ce même séjour à Paris, Bernar Venet et moi débarquons chez François Dufrêne. Coup de foudre réciproque. A cette époque Dufrêne réalisait ses "poèmes-cris" Par lui, je fis la connaissance de Jacques de la Villeglé grâce à qui je fus invité au Salon "Comparaisons" de 1964. A ma droite, exposait Jean-Pierre Raynaud et à ma gauche Pavlos. Quatre années de suite, je devais être présent à "Comparaisons". Je fis ainsi la connaissance de beaucoup de gens, artistes comme moi, critiques, amateurs et collectionneurs dont beaucoup sont toujours mes amis.

J'entre en relation avec le Centre Américain du Boulevard Raspail, à Paris ou je me fais également des amis, tels Eric Dietman et Marc Brusse entre autres. A Nice, en 1965, au Festival des Arts Plastiques de la Côte d'Azur, organisé par Jacques Lepage, je vends pour 80 000 anciens francs mon premier tableau. Une œuvre assez grande (1,60 m x 1,20m), en contreplaqué découpé en forme de nuage bleu, avec, par devant, quelques étagères sur l'une desquelles une sculpture, style 1920, représentant une femme agenouillée, peinte en couleurs violentes et offrant une fleur à qui veut la prendre. Le titre de ce tableau: "L'offrande", naturellement, ce qui voulait tout dire, Ou rien. En tout cas, pour Nicole et moi, qui pestions de ne jamais pouvoir nettoyer l'atelier, l'argent de ce tableau, se transforma aussitôt en aspirateur. Dans le même temps, toujours à Nice, j'exposai chez Matarasso en compagnie de Bernar Venet. A cette exposition, Arman, dont l'amitié m'a toujours été fidèle, m'achète le tableau intitulé "Le suicide", un revolver collé sur une petite étagère devant un cœur brisé en deux parties et, bien sûr, peint en bleu, le bleu Gilli, qu'il ne faut pas confondre avec le bleu Klein.

Catalogue raisonné, Claude Gilli, L'Offrande — 1964

Simultanément, à Paris et à Madrid, dans les deux galeries de Céres Franco, je participe à une exposition de groupe baptisée "1'Œil de bœuf". En effet, toutes les œuvres exposées devaient être de forme ronde. La mienne, parfaitement circulaire, bordée d'un cadre très baroque en bois sculpté, entourait un cœur de cimetière émaillé, repeint en rose avec la photo de Jane Mansfield nue, le tout baignant dans un fond de poires en plastique coupées en deux et... peintes en bleu, cela va de soi.

En 1966, à Monaco, je suis présent dans une exposition collective, patronnée par le prince Rainier et la princesse Grace, ayant pour titre "Monaco de l'an 2000''. C’est là que j'exposai ma première sculpture en métal, réalisée un an plus tôt, le jour de Noël, avec l'aide du père de Nicole pour les soudures et malheureusement détruite aujourd'hui.

C'était une espèce de grosse tranche de nuage et de mer en zinc de 20 millimètres d'épaisseur, peinte de deux bleus différents, avec, à la jointure du ciel et de la mer, immenses par rapport à lui, un tout petit, mais vraiment tout petit, bateau, en zinc, lui aussi, peint en blanc et arti-culé, je devrais dire désarticulé, coincé entre deux immensités.

A cette époque je ne travaillais plus dans le grenier de la maison du port, mais dans un petit garage que me prêtait mon père. Ce garage se trouvait dans une cour occupée par de nombreux menuisiers, selliers, tapissiers, bref toutes sortes de petits artisans dont je garde le meilleur souvenir. A ce stade de mon récit, il me faut expliquer le processus de création par lequel je suis passé pour aller des "tableaux découpés" à la découverte de "la coulée". Je suis parti de l'outil du peintre, le pinceau. Ce pinceau, ou pour mieux dire, cette brosse a une forme. Cette forme est vite devenue à mes yeux une forme type. Disons, une brosse plate stylisée, donc un symbole, le symbole du peintre. Du peintre en bâti-ment, je le précise, un condottière d'une certaine façon. Que fait le peintre avec son pinceau? Il le trempe dans un pot, ou, plus exactement un

"camion"

Qu'advient-il du contenu de ce camion?

Le peintre l'emploie pour recouvrir une surface ou il le renverse le long d'un mur ou dans le vide, ce qui est encore une façon de peindre. Résultat : une épaisse coulée vient s'étaler sur le sol formant une flaque inévitablement mouvante qui ne s'arrêtera que faute de matière, l'étendue de la flaque étant par ailleurs conditionnée par le volume du pot. L'ensemble ainsi constitué, pot, trace, flaque, j'avais trouvé!

J'avais trouvé mon

"cri"' : "la coulée"

Oui, "la coulée".

Et du même coup, sans jeu de mots: "la couleur" Car tel était bien mon but : amener mon public à voir la vie en couleur. Je précise, en couleurs vives, pures, agressives, sans demi teintes.

C'est ainsi qu'en 1966, au moment de la Biennale, je fus invité à Venise par la Galerie Del Leone à exposer mes "coulées" pour la première fois. Cette exposition fut un succès. Plusieurs collectionneurs m'en achetèrent.

A Paris, peu de temps après, Yvon Lambert, présenta dans sa galerie un choix des toutes dernières parmi mes

"coulées". Le moins que je puisse dire, aujourd'hui, vingt-cinq ans plus tard, c'est que ces pièces étaient loin d'être cal-mes, tout excité que j'étais par mon travail. Excité et un peu naïf aussi. Je me souviens de la visite à mon atelier de Marcel Lefranc et de César, ce dernier s'écriant: "Oh, putain, petit, que c'est beau, ces "coulées".. J'étais loin de me douter qu'il s'inspirerait bientôt de mon idée, me reconnaissant, à titre de priorité, l'appellation de "coulée"' et se réservant à lui celui d'"'expansion". Sans doute était-il naïf lui aussi. En tout cas, je suppose que c'est à la suite de cette visite qu'il insista auprès de Marcel Lefranc, pour que je puisse participer au concours périodique organisé précisément par les "Peintures Lefranc' universellement connues. J'envoyais cinq "coulées"' à Paris, de couleurs très intenses, bien sûr, dont l'une était intitulée: "Chérie, nous allons repeindre la chambre du petit".

Tout un programme! Que dis-je, un mimodrame. Je tenais vraiment à ce que le public prenne conscience, devant mon travail, de l'importance de la couleur dans la vie de tous les jours. Il faut croire que j'avais atteint mon but. Le jury des "Peintures Lefranc" m'attribua le premier prix. Les choses commençaient vraiment à bien marcher pour moi.

Je participais à des salons de plus en plus nombreux en France et à l'étranger.

De même, je ne comptais plus les galeries qui me faisaient des expositions personnelles. Je bougeais beaucoup, oui vraiment beaucoup. Cependant, il m'arrivait de plus en plus fréquemment d'éprouver une légère gêne dans ma démarche, ou, pour mieux dire, dans ma marche. C'était comme s'il me manquait un millimètre sous les pieds. Un rien, quelque chose d'insignifiant bien sûr, mais tout de même...

Au début je ne prêtais pas trop d'attention à ce phénomène puisque ma "bougeotte" n'en souffrait pas. Cependant, un jour d'été, à l'occasion d'une partie de pêche sur les rochers d'Antibes avec des amis, l'un deux, qui me connaissait bien puisqu'il était notre médecin de famille, s'apercevant de mon embarras, me prit à part et me conseilla d'aller me faire faire un bilan de santé à l'hôpital de Nice sans plus tarder. Naturellement, je ne pris pas ses propos au sérieux. J'ai eu tort, je m'en rends compte maintenant. De toute façon, ce qui devait arriver arriva un an plus tard.

Mon séjour à l'hôpital devait finir par être beaucoup plus long. Deux mois d'examens répétés et de soins intensifs devaient aboutir pour moi à la révélation de la vérité, - la sclérose en plaques -. ma femme et mon médecin ayant considéré que j'avais un moral assez solide pour encaisser le coup. Je me savais donc condamné pour le reste de mes jours par un mal invalidant sans espoir de guérison. Où ai-je puisé alors la force de vivre? Sans aucun doute dans l'amour de ma femme. Sans aucun doute également dans la foi que j'avais en ma vocation d'artiste. Et aussi, je tiens à le dire, dans l'amitié d'Arman, seul parmi d'autres qui sut venir me voir à l'hôpital ainsi que dans les lettres que m'adressait Yvon Lambert. Finalement, je dois avouer que j'ai vécu ces deux mois dans une espèce d'inconscience, et cela d'autant plus que, malgré un diagnostic sans appel, je tenais toujours debout sur mes deux jambes.

Les effets du mal me paraissaient si lointains et ma vie si captivante malgré les continuelles autocritiques auxquelles je me livrais.

En 1968, invité par M. Janet, conservateur, j'exposais au Palais des Beaux Arts de Bruxelles dans la Galerie

"Aujourd'hui ». Trois salles entières m'étaient consacrées que j'occupais avec des "coulées"', dont l'une, triple, bleue, blanche et rouge, fait maintenant partie de la collection Durand-Ruel. Ce fut une très belle exposition, qui eut beaucoup de succès et qui me valut d'être invité par le Musée de La Haye à une importante exposition de groupe ainsi qu'en même temps à la Biennale de Middleheim et à la Galerie "Ad Libitum" d'Anvers où j'eus droit à une exposition personnelle.

Le succès ne me grisait pourtant pas.

Le goût que j'avais pour la couleur pure devenait de plus en plus exigeant. Mais d'où me venait donc une telle fixation sur la couleur? Maintenant, en réfléchissant, je crois que je le sais. Je devais avoir dans les sept ans. Mes parents m'avaient offert une petite Simca Cinq Dinky Toys. Ah, cette Simca Cinq, elle était d'un jaune, mais d'un jaune... En tout cas, ce jaune devait me suivre toute ma vie. Voilà sûrement pourquoi je suis si intransigeant sur l'éclat du bleu, du rouge, et même du noir, pour faire "claquer" mon jaune. Or une nuit, au cours d'une insomnie, me voilà soudain en proie à un véritable "flash". Une évidence s'imposait à moi. De la couleur, il me fallait faire de la non-couleur. Rien de mieux pour y parvenir que d'utiliser des matières plastiques incolores, transparentes, froides.

Commença alors pour moi une nouvelle aventure, celle de la non peinture et de la non sculpture. Quoi de plus déconcertant en effet, accrochée à un mur ou posée sur le sol qu'une œuvre invisible! Et allez donc la photographier. La seule solution, c'est de la salir avec de la poussière ou de la maculer avec des traces de doigts.

Quelles belles photos nous avons réalisées alors avec mon photographe niçois Gatti. Nous étions en 1969. Je vendais pratiquement tout ce que je réalisais jusqu'au jour où, à Venise, pendant la Biennale, Nicole me fit remarquer, à la dernière page de la revue "Art International" la reproduction d'une sculpture de Louise Nevelson, complètement transparente. Quel choc. Je décidais d'arrêter net. Mes amis eurent beau insister, le seul fait qu'une autre artiste puisse faire la même chose, surtout une artiste célèbre et reconnue dans le monde entier, me laissait sur le carreau. Louise Nevelson me privait d'une partie de mon vocabulaire.

Mais qu'à cela ne tienne. De retour à Nice, en traversant le marché de la vieille ville, je tombais soudain en arrêt devant un cageot éventré d'où s'échappaient des escargots par centaines. En un éclair, je compris que là était ma nouvelle chance. J'avais un nouvel outil. Un outil vivant. Je ne savais pas dans quelle nouvelle et fantastique aventure j'allais alors m'engager.

A quelque temps de là, je participais à Bordeaux, à l'exposition "Sigma 5" (et non Simca 5) avec tout le groupe de mes amis de "l'Ecole de Nice". Avons-nous eu du succès? Je pense que oui. En tout cas, dans le genre "provocation", ce fut un événement. Ben, drogué pour l'occasion, et parfaitement endormi, s'offrait lui-même à la contemplation du public, transformé en œuvre d'art, tel un gisant moderne. Serge III (Oldenburg) présentait le "contenu" en plâtre d'une armoire normande archi pleine, Pinon-celli, complètement saucissonné dans des bandelettes déambulait tel une momie, faisant scandale dans le Prisunic du quartier. Quant à moi, je présentais une grande surface blanche en contreplaqué de 1,50 m sur 1,20m au verso de laquelle, était fixée une sorte de grande boîte métallique ouverte seulement sur la partie supérieure. Dans cette boîte, j'avais vidé 10 kilos d'escargots "petits gris".

Une heure avant le vernissage, j'avais aspergé l'ensemble avec de l'eau de façon à provoquer une certaine humidité l'intérieur. Ce que j'avais espéré se produisit. Et même au-delà. C'était une véritable "agression d'escargots". Ça envahissait tout. Y compris Ben qui dormait, les tableaux-fleurs de Chubac, les murs, les plafonds, tout. Devant une telle invasion, je tentais de calmer les organisateurs en leur assurant que la bave d'escargots était inoffensive et ne laissait pas de taches.

Inutile de préciser que ce genre de manifestation, de ma part, comme de celle de mes camarades, était on ne peut plus désintéressée. Ce en quoi, nous étions parfaitement conformes aux règles du "'happening" qui était alors à la mode dans les mouvements d'avant-garde.

Nous étions si bien "dans la course", que le "Centre Américain du Boulevard Raspail" à Paris, depuis toujours très friand de ce genre d'événements, m'invita à participer à l'un d'eux. Mais au lieu de me contenter de faire mon "happening" dans une des salles ou à la rigueur dans le

jardin, j'exigeais de me manifester sur le mur extérieur, directement sur le boulevard. C'est ainsi que j'accrochais le long du trottoir trois grands tableaux, sur lesquels je lâchais en liberté mes escargots.

J'intitulais d'ailleurs l'opération "Agression d'escargots vivants". Si vivants que, non contents d'occuper les surfaces prévues pour eux, ils se lancèrent à l'assaut des voitures qui stationnaient le long du boulevard. Je me souviens de l'une d'elles, dont le propriétaire, sans doute pressé, ne s'aperçut pas que sa voiture était investie par une colonie de gastéropodes et démarra sans se rendre compte qu'il emportait une partie de mes outils de travail.

A quelque temps de là, un soir, dans une boîte de nuit, je rencontrais un de mes anciens amis David Amato. Il était devenu barman. Tout en bavardant je luis expliquais ce que je faisais et tirais de ma poche une petite sculpture en plastique représentant des escargots. "Ça me plaît', me dit-il alors, "je te l'échange contre une bouteille de whisky". Ainsi devait commencer sa passion pour l'art.

Il est maintenant devenu un grand collectionneur. Tout cela se passait dans les années 70... Et je tenais toujours sur mes deux jambes. Quoique, cependant, avec de moins en moins d'aisance dans mes déplacements. Le lecteur pourrait donc penser que, sachant ce qui fatalement m'attendait, j'étais sujet, de temps à autre, à des accès de déprime ou d'angoisse. Eh bien, non. Et sans doute est-ce l'effet d'un fond optimiste de ma nature, mon angoisse se mêlait à l'angoisse que connaissent tous les artis-tes: l'angoisse de la création.

Comme je l'ai déjà dit, l'escargot était pour moi un véritable outil. Et d'autant plus précieux, que, du moins dans les premiers temps, je l'utilisais vivant. D'où l'obligation de me refuser à tout comportement sadique. Je devais respecter sa vie. Cependant, par suite d'une association d'idées inévitable, je devais en venir à l'utilisation de la coquille seule. De l'escargot "sujet" je passais à l'escargot "objet"• Si bien que ces coquilles, je ne tardais pas à les "fossiliser' en en faisant des moulages en matière plastique.

C'est ainsi qu'en 1972, j'eus la chance d'exposer chez Stadler. J'occupais toutes les cimaises de la galerie avec de grands tableaux en plastique, noirs, blancs ou gris sur la surface desquels, ça et là, s'agglutinaient des grappes d'escargots également en plastique et de la même couleur, noire, blanche ou grise que le fond. La chance me souriait. Je ne devais pas tarder à vendre la presque totalité de ces œuvres. Quelle merveilleuse galerie que cette Galerie Stadler, quels gens sympathiques. Je n'oublierai jamais la grandiose gerbe de fleurs qu'ils firent porter à ma femme pour la naissance de ma fille, Pamela.

Cependant, inexorable, mon mal gagnait. Il me fallait une canne maintenant. Mais je n'en avais cure. J'étais si absorbé par mon travail, si excité, si presse. Les idées se bousculaient en moi.

Je devais mettre de l'ordre dans tout ça. Mes créations se devaient d'être logiques, rationnelles et d'une technique parfaite si je voulais qu'elles soient crédibles.

C'est à peu près à la même époque, que Liliane Vincy, voisine de la Galerie Stadler, rue de Seine, eut l'idée d'organiser dans sa propre galerie la première loterie d'œuvres d'artistes contemporains. La chance me souriait toujours.

De nombreux gagnants à cette loterie choisirent des Gilli.

Toujours en 1972, Marielle Latour, conservateur du Musée Cantini à Marseille m'invite à une grande exposition de groupe intitulée "Cent acquisitions récentes du Musée Cantini". Ce faisant, elle fut bien inspirée de répartir les œuvres exposées dans plusieurs salles où elle régalait ses invités autour de petites tables très conviviales. Quant à moi, les trois grandes coulées que j'exposais connurent également le succès.

En janvier 1973 à Paris, je devais connaître une nouvelle expérience. Les Actualités Gaumont vinrent faire un reportage à mon atelier. Ce qu'ils voulaient filmer c'était "mes escargots". Vivants, bien sûr. Moi, j'étais mort de trac... pour mes escargots! Depuis lors, plusieurs reportages analogues m'ont familiarise avec ce genre d'épreuve médiatique. Maintenant je prends la chose avec philosophie. Je ne suis pas dupe. Ce n'est ni le créateur, ni l'œuvre par lui créée qui intéresse les média, c'est le pittoresque de la situation, son anomalie, sa bizarrerie. Quant à l'art, ils s'en moquent. L'artiste, lui, c'est simple, il gêne.

Cependant, je commençais à découvrir une autre utilisation de mes escargots. Ni prétexte à happening, ni objet de décoration, ils pouvaient parfaitement devenir de véritables pinceaux vivants porteurs de couleur. Yves Klein avait bien fait peindre ses tableaux par de jeunes femmes nues enduites de couleurs qui se roulaient sur la toile afin d'y laisser l'empreinte de leur corps. Je pouvais bien, moi, faire peindre mes escargots. Eux, en tout cas, étaient absolument incontrôlables. Je compris très vite que leur trajectoire était non pas due au hasard, mais à leur détermination biologique seule. Je devais constater que les escargots, à l'instar des humains ou des moutons de Panurge, se déplacent en général tous dans la même direction à un moment donné, sauf un ou deux qui ne veulent pas suivre les autres, n'en faisant, oserais-je dire

"qu'à leurs cornes ».

Au début, les traces que laissaient mes escargots sur du papier noir étaient absolument naturelles, brillantes et incolores. Même en séchant elles gardaient cet aspect. L'idée m'est alors venue de tremper mes "assistants" dans des cendriers pleins de différentes couleurs. Des couleurs, non nocives évidemment. Le résultat fut une série d'aquarelles sur papier japon. Plus tard, je trouvais plus simple de disposer mes artistes directement sur des taches de couleurs leur tenant lieu de bases de départ. Et afin de signifier avec précision quel avait été le "travail" effectué par chacun, je matérialisais le terme de leur course par le collage d'une coquille vide de tout animal mais pleine d'un polyester débordant et incolore. Bien sûr, il y eut quelques accidents et je mentirais si je disais qu'ils s'en tiraient tous indemnes. Je me console en me disant que, dans l'histoire de l'art, on ne compte pas le nombre d'artistes morts à la tâche.

En 1974, mon plaisir de travailler avec des escargots est si vif que je décide de tenter une nouvelle aventure. C'est ainsi que je réalise mes premières sculptures en bronze. Et cela grâce à une technique utilisée par un de mes amis, bijoutier. Technique, je dois l'avouer, oh combien aléatoire, dite "de la centrifugeuse" et que je déconseille, maintenant que j'en ai fait l'expérience, à tous mes confrères sculpteurs. Il fallait vraiment toute l'exaltation et l'opiniâtreté de mon ami pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Le résultat existe en tout cas.

Cette sculpture, qui est évidemment une pièce unique, fait maintenant partie de la collection Durand-Ruel.

Cependant, le mal gagnait toujours, insidieux, certes, mais il gagnait. Je me déplaçais encore sur mes deux jambes mais cela me demandait sans cesse de plus grands efforts et il devenait évident que mon inséparable canne ne m'était plus un soutien assez sûr. Un jour, c'était en 1976, en sortant de la Galerie de Valois, rue St Denis, à Paris, où j'expo-sais, je perdis soudain l'équilibre et me retrouvais à plat ventre sur le trottoir. Il faut dire qu'un trottoir, rue St Denis, à Paris, ce n'est pas le désert. Personne, cependant, absolument personne ne faisait attention à moi. On ne me "voyait" pas. Finalement, quelqu'un s'avisa tout de même que j'avais besoin d'aide.

C'était une jeune femme, mini jupe et cigarette au bec qui se précipitait vers moi depuis le trottoir d'en face et qui m'aida gentiment à me remettre sur mes pieds.

Cet incident aurait dû m'inciter à prendre des mesures plus radicales. Eh bien, non, je refusais encore l'inéluctable.

Nous sommes alors en 1977. Pontus Hulten demande à mon ami Ben d'organiser, à l'occasion de l'inauguration du Centre Pompidou, une exposition intitulée "A propos de Nice", au grand dam de toutes les coteries parisiennes de l'époque. Je participais à cette manifestation avec une "coulée" de deux mètres de haut et quelques "ex-votos". Toujours au Centre Pompidou, la même année, je figurais dans le cadre de l'exposition intitulée "Trois villes, trois collections". Si je me souviens bien les trois villes étaient Nice, St Etienne et Marseille.

La même année encore, mon ami le photographe, André Villers exposait dans une galerie du vieux Nice, baptisée le "Sténopé" une série de photos de moi qu'il avait réalisées dans mon atelier. Pourquoi une telle exposition? Parce que les photos de Villers, comme celles de tous les grands photographes, ne ressemblaient, dans leur style, à celles de personne.

Je pense que le lecteur l'aura compris. J'ai toujours eu un goût très vif pour la convivialité. Sans doute est-ce là un effet de mon esprit méditerranéen.

Toujours est-il qu'en août 1978, profitant de ma double chance d'avoir un ami à la fois collectionneur et propriétaire d'un restaurant dans le joli village de St Janet, j'eus l'idée d'organiser chez lui une plantureuse réception intitulée "Vingt ans de peinture ou les amis de Gilli"', à laquelle je conviais, à mes dépens et en échange d'une

"coulée", exactement cent-quatorze personnes, en raison du nombre précis de cent-quatorze places assises que permettait la salle du restaurant. Hélas, je devais avoir plus de cent-quatorze amis, car je me fis a cette occasion beaucoup d'ennemis. Je me suis bien juré de ne plus jamais recommencer.

En octobre de la même année, la Galerie Pierre Robin, à Paris, qui m'avait déjà accueilli en 1976, me proposa une nouvelle exposition personnelle dont l'originalité était de représenter trois époques bien spécifiques de mon travail, la période des "ex-votos", celle des "coulées" et la troisième, celle des

"escargots". Quand je repense à cette exposition, je suis rétrospectivement saisi d'une grande reconnaissance pour Pierre Robin.

En 1979, ma période "escargots" n'était cependant pas terminée. Mon ambition était de réaliser un bestiaire en collaboration avec des artistes s'intéressant à d'autres animaux vivants. Je ne devais pas parvenir à concrétiser ce projet, mais comme j'en parlais au libraire et bibliophile niçois, Jacques Matarasso, il me suggéra de prendre contact avec le poète Francis Ponge, auteur notamment du "Parti pris des choses", recueil de poèmes dont l’un, précisément, était consacré à l'Escargot. Je me précipitais à lire ce texte éblouissant écrit en 1934 et qui me sembla néanmoins n'avoir été conçu que pour moi. Il me fallait absolument faire la connaissance de ce poète.

Matarasso se mit alors en devoir d'organiser une rencontre. A ma grande joie, l'intérêt de Ponge (et de sa femme) à mon égard fut aussi chaleureux qu'immédiat. Il m'autorisait à utiliser son poème sans réserve et surtout à le présenter comme bon me semblerait.

Longtemps je cherchais un titre. Finalement et avec l'audace de l'innocence, je ne trouvais rien de mieux que: "Dans l'espace de Gilli"', livre objet, tiré à cinquante exemplaires, chacun comportant une disposition originale d'une douzaine d'escargots augmenté de cinq photos originales du "livre-objet" réalisées

par André Villers.

La signature eut lieu à la librairie Matarasso, en présence de nombreux amis, artistes et écrivains. Au cours de la soirée, Francis Ponge me prit à l'écart et, très gentiment, me dit: "Mon cher Claude, appelez-moi, Francis, voyons ». "Oui, Monsieur Ponge". Je n'ai jamais pu l'appeler Francis.

Comme on s'en doute, cette heureuse complicité avec Francis Ponge ne pouvait que raviver ma dilection pour les escargots. Plus ils m'étaient familiers, plus j'étais fasciné par la liberté de leurs déplacements sur les "escargodromes" noirs que je livrais à leur besoin d'espace. Tout me captivait : reptations, glissements, arrêts brusques, changements de direction, oui, tout me captivait dans leur comportement. Sans cesse confronté à une logique qui n'était pas la mienne, il me fallait accepter les normes de cette logique muette et mystérieuse. Je n'avais d'autre fonction que celle d'établir un constat. Par ma signature, j'attestais l'authenticité du travail exécuté par les escargots. Afin de rendre plus lisibles leurs traces, la seule intervention que je me permettais, était d'en matérialiser le plus exactement possible les subtilités par de l'acrylique blanche avec un pinceau très fin. En sorte qu'un tableau réalisé en une heure par mes escargots, moi, il me fallait quinze jours pour en rendre possible la lecture, tant j'avais scrupule de respecter la nature. Je considère en tout cas la série de tableaux que j'ai réalisée selon cette méthode comme le point culminant de ma vie commune avec les escargots.

Sans doute n'étais-je pas seul à penser de la sorte, puisque la Galerie Weiller, rue Gît le Cour, particulièrement enthousiaste, décida d'en faire une exposition.

J'avais éprouvé tant de joie à réaliser ces tableaux qu'il m'était impossible d'en rester là. C'est ainsi que me vint le besoin d'agrandir certaines des traces de mes escargots, très significatives afin de les "objectiver" , ou, pour mieux dire, de les "réifier". Et me revoilà, comme au temps des "coulées" de nouveau au pied du mur. Pas tout à fait, non. Avec les "coulées", tout se passait du mur au sol et descendait. Avec les traces, tout se passait au contraire, du sol au mur et montait. Chaque fois, c'était, pour moi, comme la matérialisation d'un véritable poème. Je devais continuer à m'adonner à ce genre d'activité à peu près jusqu'en 1983.

A ce propos, si vous me demandez si je suis peintre ou sculpteur, ma réponse devrait vous rassurer : accrochée au mur mon œuvre est un tableau, posée sur le sol c'est une sculpture.

Cependant, depuis deux ou trois ans, d'autres préoccupations commençaient à me solliciter. Une photo, prise par André Villers en 1980, en témoigne. Cela se passe route de Beaulieu. Je suis assis sur un petit tabouret traditionnel de peintre, devant un non moins traditionnel chevalet de peintre. En train de peindre. Et de peindre quoi? Ce que je vois. Et je vois quoi?

Un panneau de signalisation routière indiquant aux automobilistes qu'à cet endroit il fallait craindre les chutes de pierres.

Oui, j'étais en train de peindre ce panneau sur mon tableau. Rien d'autre. Alors que, sur ma droite, à perte de vue, la mer était sublime et que, sur ma gauche les falaises étaient impressionnantes. Ma présence sur cette route, occupé à peindre un pareil tableau, était si insolite qu'un car, "plein de Japonais" , qui s'était arrêté à ma hauteur, ne devait redémarrer qu'après de très longues minutes. Ces touristes n'en sont certainement pas encore revenus. Je vois encore André Villers écroulé de rire, derrière son appareil photo, le photographe faisant partie intégrante de l'absurdité de la situation. De même une autre fois sur la route de Sophia-Antipolis qui traverse une superbe forêt de pins, j'étais en train de peindre sur mon tableau le seul spectacle d'un panneau routier idéographique mettant en garde les touristes contre les risques d'incendie. Je vois encore ce jeune cycliste montant la côte à grand peine, suant et soufflant, et me dépassant à cinq à l'heure, et qui soudain, vingt-cing mètres plus loin, fit demi-tour. En vingt-cing mètres, il avait eu le temps de réaliser que ce type au bord de la route était en train de faire quelque chose de pas normal. Une fois de nouveau ma hauteur, son impression devait se confirmer. Il remonta sur son vélo sans demander son reste.

En réalité, ce n'était pas la situation en tant que telle qui m'intéressait mais le désir de parvenir à réaliser des œuvres, tableaux, bas-reliefs ou sculptures qui soient des synthèses du paysage méditerranéen, des concentrés, des concepts, ou mieux, des épures.

Dans le même ordre de choses, il me revient à la mémoire une autre aventure analogue. C'était le 18 août 1980. Je m'étais installé sur la Promenade des Anglais, assis sur mon tabouret et devant moi, mon chevalet. A côté de moi, sur ma gauche, se tenait, debout, une fille nue, parfaitement immobile. Elle devait demeurer ainsi tout le temps de l'opération. De ma boîte de peintre, je sortais non pas des tubes de couleurs, mais calmement, une centaine d'escargots, que je disposais un par un en bas de la toile, après y avoir vaporisé de l'eau. Je pensais provoquer ainsi un attroupement.

Eh bien non, rien de rien. Personne ne voyait rien. Par contre, quelques jours plus tard je renouvelais mon entreprise en présence d'un cameraman de FR3. Gros succès! Pour qui? Pour moi? Pour les escargots? Je crois que c'est tout simplement pour la caméra. Certes, je n'étais pas le seul, parmi les membres de «l'Ecole de Nice" à me livrer à ce genre de manifestations. Avant moi, il y avait eu Yves Klein et Ben. Klein, on s'en sou-vient, s'était fait remarquer en enduisant au rouleau une toile d'une seule et uniforme couleur bleue, expliquant à qui voulait l'entendre que ce bleu n'était ni plus ni moins que le bleu du ciel tel qu'il était à Nice. De même Ben qui traça sur une toile, installé lui aussi sur la Promenade des Anglais, une simple ligne horizontale ponctuée de ces mots: "La ligne d'horizon".

Beaucoup de détracteurs ne se gênèrent pas pour dire, au spectacle de nos prestations respectives, que nous n'étions pas des artistes sérieux. Eh bien, ils se trompaient. Certes, nous avions de l'humour, et heureusement. Mais la finalité de nos différentes manifestations était très sérieuse au contraire. Je dirais même que c'était notre goût pour la dérision qui, d'une certaine façon, et comme par antiphrase, attestait notre sérieux.

En 1982, Michel Delorme, directeur de la Galerie Galilée à Paris et des éditions du même nom, que j'avais rencontré à St-Paul-de-Vence lors d'une de mes expositions à la Galerie Alex de la Salle, me proposa d'éditer un livre sur mon œuvre, à charge pour moi de demander un texte à un critique de mon choix. Je proposai tout de suite Pierre Restany.

D'abord parce que je le connaissais, ensuite, parce que, mieux qu'un critique, il était d'abord un écrivain. Et aussi, je dois le dire, parce que je savais qu'il éprouvait pour moi une amitié réelle...

La sortie de ce livre qui eut lieu en mai se doublait d'une exposition d'une cinquantaine de boîtes constituant chacune un "ex-voto". Dans chaque boîte une cafetière en contreplaqué découpé relief et recouverte chacune d'une peinture érotique naïve faite avec différentes laques de voitures. Pourquoi érotiques, pourquoi des laques de voiture et pourquoi sur des cafetières? Parce que c'est comme ça. Comprenne et explique qui pourra.

En tout cas, ce genre kitch m'amusait beaucoup.

A peu près à la même époque, décembre 81 janvier 82, Claude Fournel, conservateur des musées de Nice organisa pour moi une exposition à la "Salle de la Marine" couplée avec une autre à la Galerie Le Chanjour. A cette occasion, les services culturels de la ville de Nice réalisèrent un film sur mon travail. Ce film faisait partie d'une série consacrée aux artistes de "l'Ecole de Nice" : Arman, César, Raysse, Farhi, Venet, Dolla, Sosno, Chubac, Gilli, Pagés, Verdet, etc. Ce film devait être projeté régulièrement dans de nombreux musées du monde avec un certain succès, si j'en crois ce qu'on m'a dit.

Par ailleurs, Claude Fournet qui devait publier un recueil de poèmes aux "Editions Poésie d'ici" me demanda d'illustrer les 30 exemplaires de tête.

En 1983, de même que mon ami Albert Féraud, j'eus la chance de vivre une nouvelle aventure passionnante. Il me fut en effet proposé d'exposer dans plusieurs collèges de Normandie.

A charge pour moi d'expliquer aux élèves ce que j'avais voulu faire. Je dois dire que tous les contacts que j'ai eus avec les enfants me payèrent largement du mal que je me donnais. L'appel que je lisais dans leurs regards me prouvait que je ne parlais pas dans le vide.

Dire que cette expérience fut pour moi d'une importance capitale est trop peu dire. Et pour une raison qu'on ne peut pas deviner. En effet, j'avais de plus en plus de mal à me déplacer et je devenais de plus en plus lourd au bras de ma femme. L'échéance du fauteuil roulant se rapprochait inexorablement. Cependant, je tentais encore de lutter, du moins à Paris, à Nice et, d'une façon générale, partout où on me connaissait.

Je décidai donc de profiter de ce que j'étais un inconnu pour les jeunes gens à qui j'avais affaire au cours de mes expositions dans les différents collèges dont je viens de parler pour "tâter" du fameux fauteuil. Incognito en somme. Certes, ce fauteuil me facilitait les choses, mécaniquement. Du point de vue psychologique c'était une autre affaire. Je devais résister encore deux ans contre l'échéance.

Une nuit, au cours d'une insomnie, soudain, j'ai compris.

Mon ennemi ce n'était pas tant le mal que moi-même. Oui, j'étais mon propre ennemi. En une seconde, ma décision fut prise. Dès le lendemain matin, Nicole et moi nous partons acheter le fauteuil.

Enfin j'allais pouvoir retrouver une nouvelle indépendance. Brève illusion. Sitôt dans la rue, une autre épreuve m'attendait : le regard des gens sur un handicapé. Le monde basculait. Toutes mes valeurs chancelaient. Moi qui jusqu'à ce jour avais tout fait pour ne pas ressembler aux autres, voilà que j'allais tout faire maintenant pour ressembler à tout le monde.

Me voici alors en 1984. Ma vie d'artiste continuait, avec ses difficultés, ses peines, ses joies. Titulaire d'une commande officielle de la ville de Nice, je proposai une grande "coulée" de quatre mètres cinquante de haut, rose, blanche et jaune que je baptisais : "La couleur se déversant sur le pauvre monde". Je précisais bien ainsi l'une de mes théories de toujours.

Au cours de la même année, il devait m'arriver une chose vraiment peu ordinaire. Un de mes amis, collectionneur, me demanda de concevoir une sculpture pour la tombe de sa jeune femme. Il s'agissait d'une double "cou<lée" en métal constituée de deux pots noirs dont s'échappaient deux flots de couleurs différentes, l'une bleue, l'autre noire et se mélangeant au sol, le tout se détachant sur un fond de marbre blanc.

Le spectacle était saisissant et d'un symbolisme évident. Inutile de dire combien cette tombe n'avait rien à voir avec ce qui se fait habituellement dans la statuaire funéraire. Elle provoqua, et elle provoque toujours bien des réactions contradictoires de la part des visiteurs dans le cimetière où elle se trouve.

A propos de sculpture en métal, j'avoue que mon comportement est bien paradoxal. Quand j'étais valide et bien sur mes deux jambes, libre de mes gestes et maître de mes mouvements, les œuvres que je réalisais étaient généralement en bois, plutôt légères et faciles à manipuler. Maintenant que je suis prisonnier de mon fauteuil, je les fais en métal, acier ou bronze. Je les veux lourdes, démontables, certes, mais de toute façon, lourdes et difficiles à bouger. Heureusement, et malgré l'aide vigilante de ma femme, je ne suis plus seul comme autrefois à mener à bien mes entreprises. Mon ami, Michel Roudillon dont la compétence et l'efficacité, comme le dévouement, sont à toutes épreuves, veille désormais sur moi et sur mon travail. C'est lui qui me permet de vivre pleinement ma nouvelle aventure avec le métal, presqu'aussi bien que si j'étais valide.

N'empêche qu'une des principales difficultés de ma vie a toujours été, parmi les mille idées qui me viennent quotidiennement à l'esprit, de ne pas me tromper dans le choix final. Il y a l'idée à suivre et toutes celles qu'il faut avoir la force de rejeter. Ainsi, je sens bien que je dois de plus en plus me laisser aller à ma prédilection pour le paysage méditerranéen et, par dessus tout, pour les arbres, les pins parasols évidemment. C'est certainement ce qui explique leur présence, chaque fois plus lyrique, dans les œuvres que je réalise depuis quelques années. Au fond, je me remémore constamment la ville de mon enfance, Nice, telle qu'elle était alors, et chaque fois que j'y reviens, je suis malheureux de constater l'aveuglement avec lequel on la dégrade en la privant de ses arbres.

Mais trêve de nostalgie, je ne voudrais surtout pas que ce livre paraisse sans dire encore une fois, combien, au fur et à mesure que le temps passe, je prends conscience de ce que je dois à ma femme. Où en serais-je aujourd'hui sans elle? Peu de femmes sont en effet capables d'être des femmes d'artistes. Cette vocation, - car c'en est une -, est beaucoup plus rare qu'on ne croit.

Quant à ma fille, Pamela, je ne sais trop quel sera son comportement plus tard, mais je me souviens, en tout cas, comment, quand elle avait sept ans, elle faisait visiter mon atelier à ses petites camarades et combien elle avait d'humour pour leur faire comprendre le travail de son père.

En attendant, si je suis parfois tenté de dire que je mène désormais une double vie, celle d'un artiste et celle, tout autre, d'un homme meurtri dans sa chair, chacune avec ses règles du jeu et ses obligations propres, je crois, tout de même, pour finir, que j'en arrive à penser comme Yves Klein: la vie est "une" et elle est plus belle que tout.

Claude Gilli

Propos recueillis par Jacques Dopagne