L'Art dans la France occupée

Voici 75 ans, la France se libérait du régime nazi. Après le coup de projecteur organisé par le musée de l'Armée sur Picasso, le Mémorial de la Shoah ré-ouvre le dossier encombrant de la vitalité du marché de l'Art sous l'occupation. De quoi lever un voile sur la vie et l'implication de quelques protagonistes du monde de l'art à la veille de la grande réconciliation nationale voulue par Charles de Gaulle au sortir de la guerre.

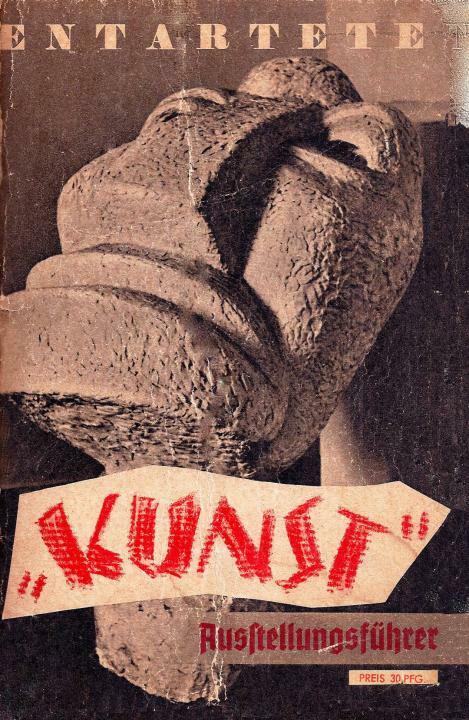

Eté 1944. On raconte qu'à la Libération de Paris, Jean Cocteau se rappelant sa participation aux soirées culturelles de l'Institut culturel allemand et ses écrits célébrant le génie d'Arno Brecker, fondit en larmes : on allait venir le chercher et l’exécuter. Pour quelques personnalités publiques, au rang desquels figurent Coco Chanel, les peintres du Fauvisme, des commissaires-priseurs peu scrupuleux et des marchands véreux, s'achève une période florissante pour le marché de l’art parisien. Pour les autres, ce fut la fin d’une longue nuit de cauchemars qui avait commencé en juin 1937 à Munich avec l’exposition Entarte Kunst.

De l'exode aux cabarets parisiens

Il suffit de relire les pages écrites par Simone de Beauvoir dans son journal pour comprendre l'ambiance qui règne à Paris en 1939 dans le périmètre resserré qui s’étend du Dôme au le café de Flore : tout au plus une vague inquiétude. Et pourtant, les ennuis ont déjà commencé pour bon nombre d’artistes. Etrangers dans cette capitale de l’Art mondial qu’incarne alors Paris, Hans Bellmer, Max Ernst ou encore Wolls sont arrêtés et découvrent avec effroi le camp des Milles. Pour les autres, le grand réveil ne sonna qu’à l’arrivée des armées allemandes dans les rues de Paris le 14 juin 1940. C’est alors pour beaucoup le signe du grand départ et le temps de l'errance. Paris est vidé de ses forces culturelles en quelques jours. Les artistes et les intellectuels gagnent cahin-caha ce qui désormais se nomme « la zone libre". Les artistes Dada Jean Arp et Sophie Taueber-Arp avaient déjà fui la première guerre mondiale pour faire les belles heures du Cabaret Voltaire. Ils se réfugient cette fois chez Alberto et Suzie Magnelli à Grasse. C'est là qu'ils retrouveront les artistes de langue allemande Ferdinand Springer et François Stahly, traitres au Nazisme et vus comme espions dans l’Hexagone. L'armistice vite signé, la vie culturelle parisienne reprend son cours en quelques semaines. Picasso, réfugié à Royan, revient à Paris mais n’obtient pas la nationalité française pour autant : « anarchiste ou proche des milieux communistes ». Voilà la sentence ! Les musées Cernuschi et Carnavalet ouvrent dès le 17 septembre 1940 ; Drouot, le 26 septembre. Et bien sûr les grands cabarets distraient l’occupant, fasciné par le « gai Paris » et le French Cancan. Après la peur du monstre allemand, Paris retrouvait son insouciance et les lieux de la joie de vivre finissent par fonctionner à plein régime, laissant le champ libre à une spoliation massive des familles juives.

Varian Fry, combattant artistique américain en zone libre

La vie de Varian Fry pourrait facilement servir de fonds à une grande fresque hollywoodienne à succès. Mort en 1967 dans l'anonymat le plus complet, Fry a joué un rôle capital dans l’évasion des artistes, avec la bénédiction d'Eleanor Roosevelt. Arrivé à Marseille le 14 août 1940 avec 3 000 $ en poche et une liste de 200 noms d'artistes et d'intellectuels à exfiltrer, Varian Fry aidera finalement plus de 4000 personnes à fuir au nez et à la barbe des allemands et du gouvernement de Vichy. En quelques semaines, il crée une sorte de phalanstère artistique qui accueille ou reçoit tout ce que le sud de la France compte d’artistes en perdition. Parmi eux, André Breton, Wilfredo Lam, Victor Brauner, Camille Bryen, André Masson ou encore Roberto Matta. Fry organise leur départ via l’Espagne. On retrouve, dans le sillage de son action, Dina Vierny, muse d’Aristide Maillol, qui sert de guide aux migrants vers l'Espagne. Sollicités par Fry, Gide, Matisse et Malraux, refuseront de partir. Tout comme Gertrude Stein et sa compagne Alice B. Toklas, pourtant toutes les deux Juives. Chagall, refusa dans un premier temps. Mais devant le danger et après une arrestation qui aurait pu signer son arrêt de mort, accepte de partir avec sa famille et ses tableaux. D’autres eurent un engagement plus marqué, à l’image d’Hans Hartung, entré dans la légion étrangère pour combattre le nazisme : il perdit une jambe dans cette aventure au service d’un idéal.

Robert Desnos, membre actif du groupe AGIR, fut arrêté au matin du 22 février 1944 sous les yeux de Youki Desnos dépendante à l’éther. Il retrouva le poète et peintre André Verdet au camp de Compiègne, lui aussi arrêté et membre du réseau Action Immédiate. Verdet, dans une poignante interview, rapporta bien des années plus tard, les propos de Desnos : « Alors mon petit père… Peut-être que Prévert va arriver... (...) quand j'ai dit ça à Prévert, il a pleuré...»Tous deux furent déportés et seul Verdet réussit à sortir vivant de la baraque des mourants où il est épargné par Mengele lui-même.

Les complices du monde de l'Art

Il existe aujourd'hui une liste de près de 100 000 collaborateurs tirées des archives russes. Sûrement n’est-elle pas exhaustive. Avec la complicité de l'Etat, des services de police et des préfets de la République, les nazis n'auront aucune difficulté à interdire aux Français de confession juive la pratique d’une activité économique. C'est ainsi que Coco Chanel tente d’obtenir les parts de la famille Wertheimer avec qui elle partage le succès du fameux N°5. C'est ainsi également que les salles des ventes, sous le marteau des études Ader, Baudoin, Bellier, Villard, regorgent d'oeuvres à vendre : soit parce que leurs propriétaires cherchent à trouver de l'argent pour organiser leur départ ; soit parce que ces biens, appartenant à des Français désormais déchus de leur nationalité, sont saisis puis vendus aux enchères. C'est dans cette abondance d'oeuvres issues de collections privées mais aussi des galeries désormais « aryanisées » de Pierre Loeb, René Gimpel, Paul Rosenberg, Berthe Weill que des circuits de revendeurs puisent pour réaliser des opérations lucratives : Achille Boitel, Yves Perdroux furent de ceux-là. Toute comme le courtier Jean-François Lefranc qui pour faire main basse sur de tableaux de Chardin, dénonça René Gimpel à la fois comme Juif et Résistant. On estime à plus de 20 000, le nombre d’œuvres d’art confisquées par l’équipe d’intervention Reichsleiter Rosenberg en France et en Belgique entre 1940 et 1944. D’abord stockées à au Jeu de Paume sous les yeux de Rose Volland qui inventorie discrètement tout ce qu’elle voit passer, les oeuvres partent vers l’Allemagne, pour alimenter les collections de Göring et d’Hitler. La découverte des oeuvres chez Cornelius Gurlitt en 2012 et 2014 en dit long sur l’ampleur du trafic et des difficultés qu’ont eu les états à mettre la main sur les oeuvres classées MNR c’est-à-dire Musées Nationaux Récupération. Un flou artistique dont on sent encore aujourd’hui les prolongements dans le récent procès opposant les ayants droit de René Gimpel au propriétaire de trois oeuvres d’André Derain : ces derniers se sont vu déboutés par le tribunal correctionnel de Paris le 29 août 2019 « en raison des incertitudes persistantes quant à l’identification des tableaux » alors que l’ordonnance du 21 avril 1945 annulait tout acte de spoliation. C’est ainsi que 2000 oeuvres MNR attendent encore leur restitution aux familles dépossédées malgré l’implication plus marquée du Ministère de la Culture ces dernières années pour revenir sur une amnésie française qui aura duré 75 ans.

Au sortir de la guerre, seuls 23 artistes, dont les Fauves qui avaient participé au voyage en Allemagne se virent interdit de vendre ou d'exposer leur travail pendant deux ans. Les commissaires-priseurs reprirent leurs ventes, mais cette fois au profit des familles de FFI, des prisonniers et des déportés. Coco Chanel, elle, décida de s'installer en Suisse jusqu'en 1954 après un petit détour par la case prison.

Quant à Jean Cocteau, il ne sera aucunement inquiété : Jean Marais avait participé à l’insurrection de Paris aux côtés des FFI…