BIOGRAPHIEHenri Foucault

Sculpteur, photographe et vidéaste, Henri Foucault développe un univers artistique qui, par le jeu de la lumière, se plaît à réinventer de nouvelles formes de perception. De cet affrontement entre deux pratiques, entre le lent façonnage d'un volume et la fulgurance de l'acte photographique, surgit la possibilité de fusionner la sculpture et la photographie.

Photographier et sculpter, sculpter et photographier, c'est cette alternance qui s'accomplit dans l'oeuvre de Henri Foucault.

Formé aux Beaux arts dans l'atelier d'Isabelle Waldberg, Henri Foucault construit avec patience une oeuvre, qui à l'abri des effets de mode, l'a déjà conduit à la Biennale de Venise et la Monnaie de Paris.

La série d'entretiens qui suit a été réalisée avec la complicité de Nicole Vulser.

L’atelier ou le dialogue avec l’espace

Lorsque je fais le compte, les ateliers que j’ai occupés pendant une certaine durée, j’arrive au chiffre de onze lieux différents. Déjà étudiant à l’École des Beaux-Arts de Paris, je m’étais aménagé un espace dans l’immense Palais des études, en plein coeur du bâtiment, pour travailler dans mon coin et non plus au milieu des autres.

Très vite et commençant à developper de nombreux projets, j’ai eu besoin de trouver un lieu pérenne. Mes parents m’ont permis d’occuper une grange désaffectée à Bois d’Arcy (Yvelines) dans la propriété familiale. J’ai pu y réaliser un grand nombre de pièces et préparer mon diplôme dans de bonnes conditions. Je ne dépendais plus des horaires de l’école et je pouvais laisser le travail en cours sans craindre les dégradations. Cela m’a permis d’aller aux Beaux- Arts seulement une à deux fois par semaine pour y rencontrer mes amis ou ma professeure, la sculptrice Isabelle Waldberg.

Cette première expérience d’atelier m’a fait comprendre le rôle que pouvait être la relation entre la pensée et l’espace du lieu de travail. Je peux comprendre que certains artistes ne soient pas sensibles à cette relation mais, en ce qui me concerne, elle est essentielle. Cela est peut-être du à ma formation de sculpteur. Penser une œuvre dans sa relation à l’espace est un des traits forts de cette pratique.

L’espace de travail est déterminant. Ma pensée s’est toujours adaptée aux lieux et en fonction de leurs dimensions, émergeaient des œuvres parfois petites, voire intimistes ou alors de très grande taille. Comme une lutte avec l’espace donné, il s’agit de prendre position, combler cet univers, faire en sorte de parvenir à une forme d’équilibre pour que les œuvres imaginées puissent trouver leur place.

Parmi mes nombreux ateliers, certains ont été plus marquants que d’autres. Par exemple, quelque temps après la fin de mes études, je suis parti en Espagne rejoindre pendant plusieurs mois la sculptrice Annie Lacour, pensionnaire de la Casa Velasquez. Elle avait mis à ma disposition pendant la journée, son appartement madrilène. J’y ai réalisé des centaines de dessins et de collages. Cet espace de dimensions raisonnables était idéal pour réfléchir, expérimenter et produire des œuvres qui ont été le ferment de mon travail à venir. À ce moment précis, cette relation entre le lieu et ma pensée était harmonieuse.

En rentrant à Paris j’ai occupé pendant deux ans, entre 1984 et 1986, l’atelier qu’un ami parti à l’étranger m’a laissé, rue de Vaucouleurs à Paris. Cet espace mesurait 50 ou 60 mètres carrés au sol et au bout de ces ceux années, il restait peu de place disponible pour travailler, le lieu étant saturé d’œuvres.

Au fil des ans, de nombreuses personnes m’ont prêté des ateliers. C’est ainsi que j’ai travaillé rue des Pyrénées à Paris, à Bagnolet, à Saint-Denis et à Pavillon-sous-bois. En 1990, grâce à un appui familial, j’ai eu la chance de disposer à Ivry-sur-Seine, d’un lieu gigantesque, situé dans une ancienne centrale électrique désaffectée vouée à terme à une démolition. Le plafond de l’usine, en pavés de verre culminait à plus de 30 mètres du sol, comme une cathédrale. Le lieu était si énorme, écrasant que plus rien n’avait d’échelle. J’ai dû structurer un espace à ma taille. Sur un plateau de 1500 mètres carrés, j’ai construit un mur pour m’isoler. J’ai aménagé l’endroit le moins haut (4 mètres tout de même), sur 10 mètres de large et 25 mètres de long. L’ancien petit bureau, où les contremaîtres surveillaient les machines, a été transformé en atelier de dessins tandis que j’utilisais le grand espace pour réaliser des sculptures monumentales. J’ai occupé cet atelier isolé de tout pendant quatre ans mais le jour où EDF a décidé de raser cette usine, il a bien fallu que je m’en aille.

Un atelier on le quitte parce que l’on est contraint de partir, pour mille raisons -c’est un prêt, une bourse, le bâtiment est détruit… Chaque lieu réveille des envies différentes et agit comme un générateur de projets, selon la taille, la lumière, l’environnement extérieur.

Trouver un espace de travail en région parisienne a toujours été compliqué. Une tentative d’achat d’une petite usine à Montreuil s’est soldée par une préemption tardive de la mairie communiste qui réglait ses comptes avec le propriétaire. Pendant un an j’ai cherché en vain à acheter un atelier, visité de nombreux locaux, à Ivry-sur-Seine, Courbevoie, Asnières, Vitry-sur-Seine, Argenteuil, Villejuif.… Rien n’allait, c’était soit trop cher soit ni assez haut ni assez lumineux, voire sordide.

Enfin, quand j’ai visité un lieu industriel désaffecté à Alfortville, j’ai été figé sur place, j’ai tout de suite su que ce serait l’atelier de ma vie. Il réunissait tout ce que j’espérais : un grand volume harmonieux, presque carré, avec une magnifique lumière zénithale. Une énergie folle se dégageait de cet endroit. Six mois de travaux plus tard, la configuration de l’espace correspondait à la somme des expériences accumulées dans différents lieux : une partie bibliothèque avec ordinateurs et traceur -endroit privilégié pour réfléchir et dessiner les projets-, un grand espace modulable pour la fabrication, des réserves pour les œuvres et les matériaux et enfin, un laboratoire photographique pour les tirages.

Tout autour des murs de l’atelier se déploient des meubles à tiroirs remplis de photographies, de dessins ou de papier pour travailler. Le lieu de production est finalement encerclé d’oeuvres achevées et de matériaux prêts à l’emploi. La disposition spatiale s’est faite progressivement, ou plus exactement au fur et à mesure de mon dialogue avec le lieu. Il a fallu presque dix ans avant de trouver un point d’équilibre en sachant qu’il reste toujours précaire. La lutte est toujours aussi intense entre ce qui a été fait et ce qui va être fait. Cette notion peut paraitre abstraite mais consiste à mesurer, à chaque instant, à quel point il faut préserver de l’espace physique dans l’atelier pour que l’espace mental puisse trouver sa place. Quand le déséquilibre devient ingérable, alors je prends le temps de tout bouleverser, de ranger, de déplacer pour retrouver la maitrise de l’atelier.

Mon rapport à l’espace est très personnel. Travailler seul dans l’atelier ne fait que le conforter. D’ailleurs, j’adore regarder les photographies des artistes dans leur atelier. Pendant des années j’ai gardé des photos d’Etienne-Martin, de Frank Stella dans leurs ateliers et de bien d’autres que j’avais découpées dans des revues d’art. L’atelier de Frank Stella était un capharnaüm absolu, avec un grand fauteuil confortable trônant au milieu, entouré de piles de bouquins. Il avait les pieds sur une table et sur tous les murs, on voyait des œuvres en train de se faire, sur des tables des maquettes en carton…

Ce que j’aime c’est voir la manière dont fonctionne la pensée de l’artiste. Or, un atelier dit tout de la manière dont il envisage son travail.

La sculpture ou la nature irréfragable / noyau atomique

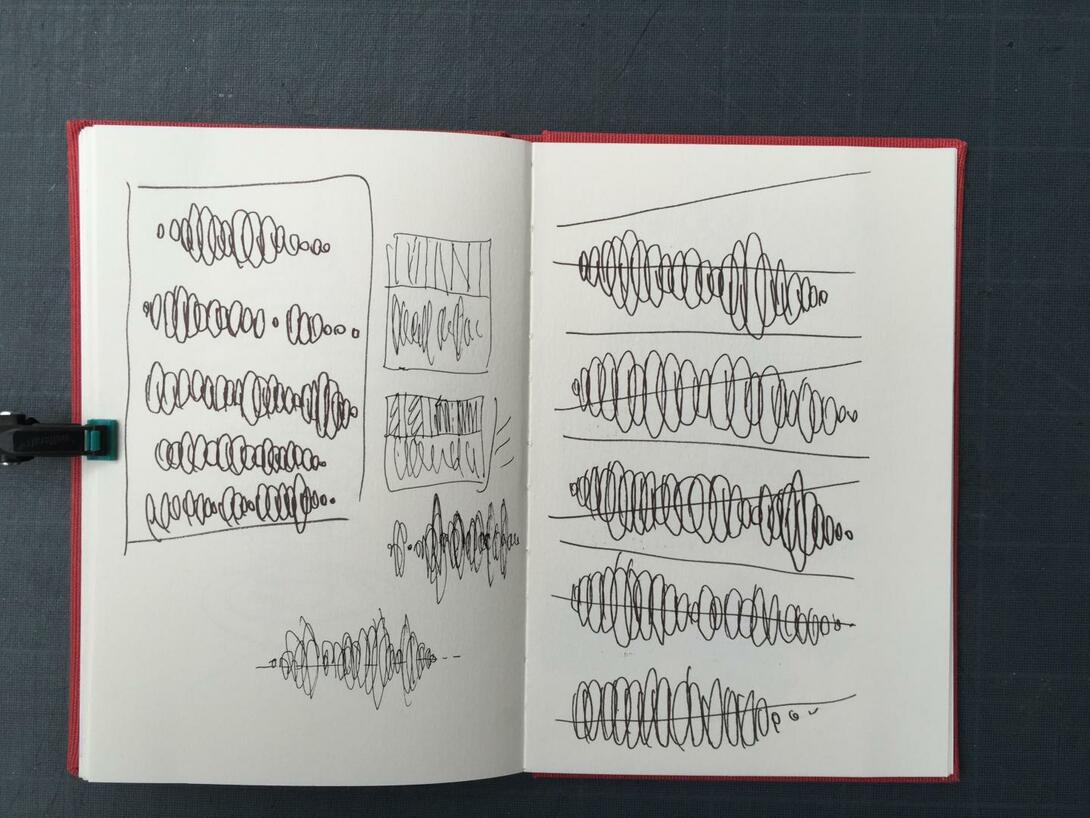

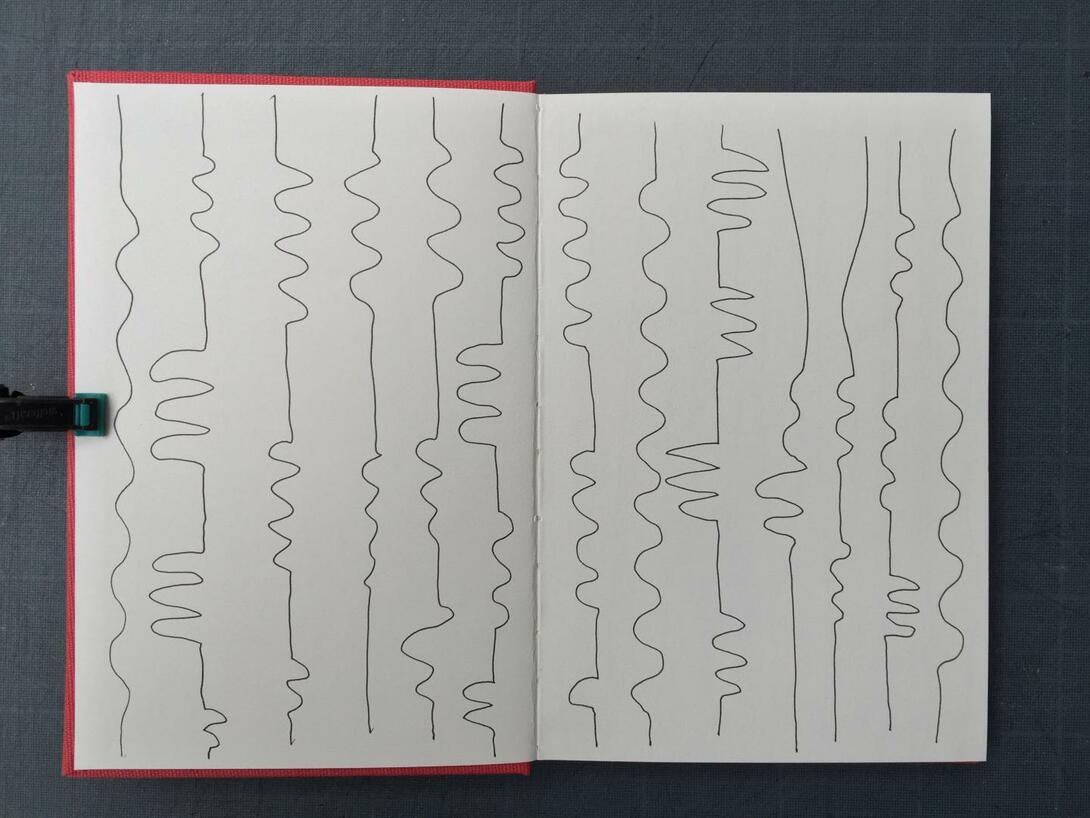

Ce qui me définit avant tout, c’est d’être sculpteur. Même si mes carnets de recherche sont axés sur la photographie, ils comportent essentiellement des dessins de formes sculptées ou de volumes, ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe. En fait, les dessins que je réalise dans les carnets et qui, bien souvent, représentent des formes en relief, sont peut-être l’échappatoire pour ne pas les réaliser.

J’ai toujours adoré la sculpture depuis mon plus jeune âge. Avec un souvenir très vif quand j’avais 14 ans : en regardant un moule d’une sculpture de l’intérieur, j’ai découvert que l’on pouvait voir la forme en relief à partir de son impression dans le creux. Je suis toujours aussi fasciné de voir une forme émerger de l’intérieur, comme récemment dans les réserves du Musée Rodin de Meudon. Quel plaisir de reconnaître en creux les sculptures bien connues de Rodin! Cette perception peut aussi donner une clé pour comprendre mon travail ultérieur. Après tout, la technique photographique procède du même ordre : on passe d’un négatif à un positif pour une photographie et les valeurs sont inversées quand on développe un photogramme.

J’ai toujours entretenu un rapport ambigu avec la sculpture. C’est ma passion première mais, en même temps, je me suis toujours interrogé sur le rapport complexe entre les visions des formes qui me venaient à l’esprit et le temps nécessaire pour les réaliser. Cette interrogation me poursuit année après année avec des allers et retours réguliers entre ces deux pratiques, la sculpture et la photographie.

Quand j’ai commencé mes études à l’école des Beaux-Arts de Versailles, j’ai réalisé très vite des sculptures avec les matériaux qui étaient à ma disposition, c’est-à-dire pas grand-chose. Je me souviens d’avoir utilisé des plaques de polystyrène qui servaient à emballer les machines à laver. J’en avais ramassé un grand nombre dans la rue et je les avais « sculptées » avec un fil chauffant qui permet de découper le polystyrène. Je réalisais des formes collées entre elles pour obtenir très rapidement des volumes. Pour la première fois, je pouvais réaliser entre quelques heures des pièces de grande dimension. J’ai eu un plaisir intense à les faire. C’était vraiment une passion soudaine, révélée, et quand je me suis inscrit à la fin de cette année probatoire au concours des Beaux-Arts de Paris, j’ai postulé pour y entrer en sculpture.

D’ailleurs, pour passer le concours, à part l’épreuve de dessin et l’entretien avec le jury, il fallait réaliser un modelage en quelques heures. J’en ai effectué un, abstrait, dans le même esprit que ceux que je découpais dans des plaques de polystyrène. Le jury a été séduit et j’ai été admis.

J’étais donc dans l’abstraction dès le départ. Jusqu’au milieu des années 1980 on apprenait pourtant aux Beaux-Arts la sculpture de manière extrêmement classique, c’est-à-dire le modelage avec modèle vivant, la taille directe, le moulage, la fonte etc. Il fallait avoir tous ces certificats pour passer son diplôme.

J’ai fréquenté dans cette école plusieurs ateliers mais j’ai fini par rentrer dans celui d’Isabelle Waldberg, une artiste suisse très liée au Surréalisme dans sa jeunesse. Elle a été mariée à l’historien de l’art Patrick Waldberg et a été l’amie de Robert Lebel qui a contribué à faire connaître l’oeuvre de Marcel Duchamp. Pour sa part, Isabelle Waldberg a connu une trajectoire singulière, elle est partie en 1942 aux Etats-Unis sur le même bateau que l’anthropologue Marcel Mauss pour fuir les nazis et a bien connu Claude Lévy Strauss. Elle a fréquenté aux Etats-Unis tous les artistes exilés comme Roberto Matta, Max Ernst, André Breton, André Masson, Yves Tanguy etc. Ses sculptures en bois tressé ont été exposées en 1944 à la Galerie Guggenheim à New York. Grande sculptrice, son œuvre est encore trop méconnue.

Aux Beaux Arts, plus qu’ une rencontre entre un jeune artiste et un « maître » , il s’agissait davantage d’une complicité établie entre elle et quelques uns de ses élèves. Nous étions peu nombreux, peut-être quatre ou cinq à la fréquenter assidument, à aller la voir dans son atelier rue d’Orsel à Paris, à avoir des conversations sans fin sur la littérature, la sculpture, la vie en général... Elle avait une très grande qualité peu partagée par les autres enseignants des Beaux-Arts à cette époque, elle était très curieuse de la scène artistique contemporaine. Généreuse, elle nous faisait partager ses passions, nous a ouvert l’esprit et donné beaucoup de liberté.

Je lui en suis reconnaissant puisque c’est elle qui m’a appris à voir. J’ai passé mon diplôme des Beaux-Arts en quatre ans au lieu de cinq ans (1977-1981) en section sculpture. Entre 1981 et 1983, j’ai un peu voyagé, je suis parti en Espagne et en Italie. En 1984, je me suis remis au travail, à revisiter l’histoire des formes et de la sculpture en réalisant des toutes petites pièces avec des matériaux bricolés, du fil de fer, du carton, en faisant de la polychromie sur des matériaux, en me donnant la plus grande liberté possible. Ce dont j’avais été privé aux Beaux-Arts puisqu’on nous cadrait dans des pratiques très traditionnelles. Là pour moi, c’étaient des années de bonheur absolu. J’ai réalisé de très nombreuses sculptures en expérimentant tout le vocabulaire des formes.

Catalogue raisonné, Henri Foucault, Plateau Porte-Lunes - 1985

En 1986, j’ai commencé à mieux cerner ce qui m’intéressait, j’ai réalisé des pièces de grande dimension, parfois monumentales, en utilisant les matériaux que j’avais un peu bricolés pendant ces années de recherche, notamment le carton avec lequel je façonnais des formes géométriques. En collant, en scotchant, je recouvrais ces volumes de chamotte (terre cuite pilée) mélangée à de la colle pour créer une matière de surface.

Pourtant ces volumes qui semblaient être de forte densité n’étaient que des artefacts, parce qu’ils étaient extrêmement légers. Ce questionnement autour de la perception et de l’illusion, sur lequel j’ai travaillé plusieurs années m’a amené vers la photographie.

Catalogue raisonné, Henri Foucault, 12 1 - 1986

J’ai pris conscience que ce qui m’intéressait dans la sculpture n’était pas la lutte avec le matériau. Une sculpture réalisée avec des techniques traditionnelles nécessite de très longues études préparatoires parce que le rapport à la matière reste extrêmement difficile. Dans une taille directe par exemple, tout ce qui est retiré ne peut pas être rajouté après. Il faut être sûr de son geste. En revanche, dans la sculpture telle que je la pratiquais, j’aimais à la fois la représentation formelle et la rapidité avec laquelle je pouvais la mettre en oeuvre.

Penser un volume et le réaliser avec ses mains m’a toujours énormément plu mais, à un moment, j’ai pensé que je pouvais avoir les mêmes émotions, le même plaisir du geste en changeant de matériau, en passant à la photographie. Mes photographies, je les ai toujours envisagées comme un sculpteur. Dès le début, puisque mon temps de pose n’est pas celui communément utilisé par les photographes: je ne travaille pas au millième de seconde mais je compte en deux ou trois secondes. C’est déjà anachronique par rapport au geste photographique.

Ensuite, j’interviens sur la surface de l’image, comme un sculpteur, en retirant ou en ajoutant de la matière. Cela peut prendre un certain temps, sauf que le plaisir est plus intense car l’image est déjà là et le rapport avec le matériau semble plus simple.

Pour réaliser cette transition entre sculpture et photographie, mes premières images représentaient des formes abstraites qui auraient pu être des reliefs, j’ai même appelé certaines séries « Photoreliefs » (des volumes sous forme photographique, très simples comme les sculptures que je faisais entre 1986 et 1990), et je fabriquais également les cadres avec les matériaux que j’utilisais en sculpture, comme le plomb, le zinc, l’étain, l’aluminium. Comme une mémoire de la sculpture associée à des photogrammes.

Je n’ai jamais perdu de vue la sculpture. De temps en temps, j’éprouve le besoin impérieux d’en réaliser une, peut-être pour vérifier la nécessité de ce geste essentiel, celui qui va de la pensée à la main, et d’en éprouver la justesse.

Catalogue raisonné, Henri Foucault, Photorelief n°7 - 1994

La photographie, continuum de la sculpture

La photographie m’a toujours accompagnée et cela, dès mon enfance, grâce à d’épais albums que mon arrière grand-père avait légués à mon père. Ils étaient constitués de très nombreuses photographies d’œuvres d’art éditées vers la fin du XIXème siècle. Bon nombre avaient été prises par Giorgio Sommer, un artiste né en Allemagne puis, installé en Italie du Sud, il a essentiellement photographié les monuments antiques et la sculpture.

Deux de ces photographies représentaient les corps des athlètes légendaires Damoxènes et Greugas, œuvres du sculpteur néo-classique Antonio Canova.

Adolescent, j’avais été intrigué par le regard porté par Sommer sur ces sculptures.

Photographiées légèrement en contre-bas, elles donnaient le sentiment qu’on avait à faire à des êtres vivants bien plus qu’à des représentations sculptées.

Parmi les autres photographies qui m’ont accompagné, il y a eu aussi celles d’Edmond Bacot qui, au début des années 1860, a micro-photographié de façon scientifique des tiques. Ce déplacement de la vision chez Sommer et ce focus sur ce qui était peu visible de Bacot m’ont beaucoup marqués.

Si la photographie a toujours joué un rôle très important dans ma vie - comme beaucoup d’adolescents de ma génération, j’avais un appareil photo et un petit labo photo dans ma salle de bains - il en a été de même pour les images en général. La bande dessinée, les timbres postes, les films… Toutes ces images mêlées, sans conscience d’une quelconque hiérarchie ont nourri mon imaginaire et m’ont lentement façonné le regard.

Quand je suis rentré à l’école des Beaux Arts à Paris, la photographie n’était tout simplement pas enseignée. J’ai choisi la sculpture, une discipline qui m’avait toujours passionné pour une raison simple : la possibilité extraordinaire de donner vie à des formes à partir d’une pensée. Le cheminement, parfois laborieux, entre l’idée de départ et sa réalisation constitue toujours un enjeu formidable. Cet apprentissage -qui consiste à tenter de conserver l’idée première pour la transformer en une forme concrète- m’a permis de mettre au point ma propre méthode pour réaliser des œuvres dans les domaines les plus variés.

Vers l’âge de 35 ans, comme une nécessité absolue, la photographie s'est invitée dans mon travail. L’image photographique agit comme un vortex et aspire le regard. Difficile de retourner en arrière.

Images multiples

En 1990 et 1991, j’ai commencé à intégrer la photographie comme un moyen supplémentaire d’expression dans mon travail.

Au moment où je me questionnais sur la capacité à produire les images multiples, le médium photographique devenait une possibilité de continuer la sculpture sous une autre forme.

Il fallait que j’y trouve aussi une satisfaction, un plaisir et l’accomplissement du geste photographique devait être aussi intense que celui du geste sculpté.

Technique la plus élémentaire des origines de la photographie, le photogramme (une image d’un objet, sans négatif, à l’échelle 1) s’est imposée immédiatement.

Dans les années 1840, les émulsions photos régissaient très lentement, nécessitant des temps de pose extrêmement long. Fox Talbot par exemple posait des feuilles de plantes ou d’arbres, sur du papier sensible, à la lumière du jour. L’objet ne bougeant pas, le papier solarisé révélait des formes nettes.

J’ai repris ce processus en prenant un fil de fer que je malaxais pour le rendre souple et lui donner une forme harmonieuse qui me satisfaisait. A ce moment là je le posais sur du papier photo-sensible et je l’exposais à la lumière du jour pour obtenir une ligne pure, dessinée, blanche, sur une feuille noire évoquant une forme sculptée.

Pour aller au bout de cette logique, je réalisais les cadres moi-même, avec des matériaux que j’utilisais en tant que sculpteur : du plomb, du zinc, de l’aluminium, de l’étain… En périphérie du photogramme, je créais donc un dialogue entre la forme en devenir et les matériaux qui pourraient permettre de la réaliser. J’ai développé ces séries entre 1990 et 1992.

Je suis allé plus loin dans cette voie en 1994 en dessinant des formes en relief avec des perspectives axonométriques sur des films transparents. Cela me permettait d’obtenir des représentations de formes sculptées. Ces séries, nommées « Photoreliefs », correspondaient à l’idée d’un relief très présent mais virtuel.

Je n’utilisais finalement que des matériaux liés au métal : depuis le papier photographique fait de sels d’argent jusqu’aux différents métaux des cadres. La densité du noir photographique s’accordait bien à celle des autres matériaux.

Cela a constitué ma première relation au photographique. Mes premières sculptures photographiques en somme. L’oeil jouait sur les formes représentées et réelles. Comme s’il fallait que je règle cette relation entre la photographie et la sculpture.

Antithèse du temps de pose classique

La grande force de la photographie, c’est l’instantané, la capacité de prendre une image avec une vitesse fulgurante pour la figer dans l’espace temps. Mes images restent fondamentalement anachroniques. Mon temps de pose moyen pour un photogramme est de 2,6 secondes. L’antithèse du temps d’un pose classique, donc.

Mais si j’utilise un procédé lié aux origines de la photographie, je n’éprouve aucune nostalgie pour les techniques anciennes. Les daguerréotypes, les papiers salés ne m’intéressent pas.

Je me sers du matériau photographique. j’utilise beaucoup de papiers différents, barytés, brillants, mats, que je découpe, je perce … J’aime également travailler le noir photographique. J’ai réalisé en 1999 une pièce intitulée « Lumière noire », où il n’y a rien à voir. Il s’agit juste de papier solarisé qui a tellement absorbé de lumière qu’il en est devenu noir, contredisant la fonction de représentation de la photographie.

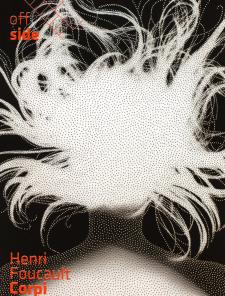

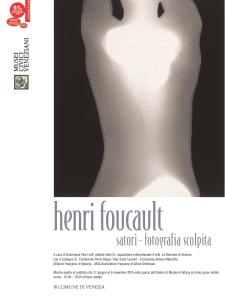

L’usage régulier du médium photographique m’a amené à expérimenter les formes les plus variées. Et la question de la représentation du corps est devenue un enjeu. D’autant plus que je venais de la sculpture et de l’abstraction. En utilisant la technique du photogramme comme élément de base, j’ai demandé à des modèles de poser dans des attitudes les plus simples, sans effet d’aucune sorte. Leur empreinte n’est ni ré-interprétée ni re-dessinée, c’est leur image réelle. Le corps humain est immédiatement identifiable. Sa trace lumineuse est ensuite percée de milliers d’épingles en inox dont seule la tête hémisphérique émerge du papier photographique, diffractant ainsi la lumière et re-donnant à voir un corps en relief, un corps sculpté.

S’ouvre ainsi un dialogue entre la représentation formelle et la représentation interprétée et sculptée. J’ai nommé ces séries « Satori » parce qu’elles évoquent à la fois l’ illumination, (au sens d’éveil spirituel en japonais) et le déplacement de la question de la représentation, entre abstraction et figuration.

Les corps représentés sont bien souvent épinglés, percés ou constellés de cristaux Swarovski. On peut voir le photogramme d’un corps soit en négatif, soit en positif, à la fois en volume ou en creux. L’inversion des valeurs fonctionne dans un sens ou dans l’autre. Paradoxalement, je suis arrivé à la figuration en utilisant dès le départ un matériau qui tendait vers l’abstraction. A chaque fois que j’ai montré des sculptures avec des photogrammes, cela a bien fonctionné parce qu’on retrouvait dans les photogrammes les matériaux de la sculpture. Je les ai utilisés directement sur l’image. Le continuum avec la sculpture est peut-être là, me permettant de passer de l’abstraction à la figuration sans que ce soit une contradiction.

On m’interroge souvent sur la question du médium photographique parce que j’appartiens à la fois au monde de la photographie et à celui des arts plastiques. Je suis dans un entre-deux, peut être justement entre le négatif et le positif, une situation qui n’est pas déplaisante en soi.

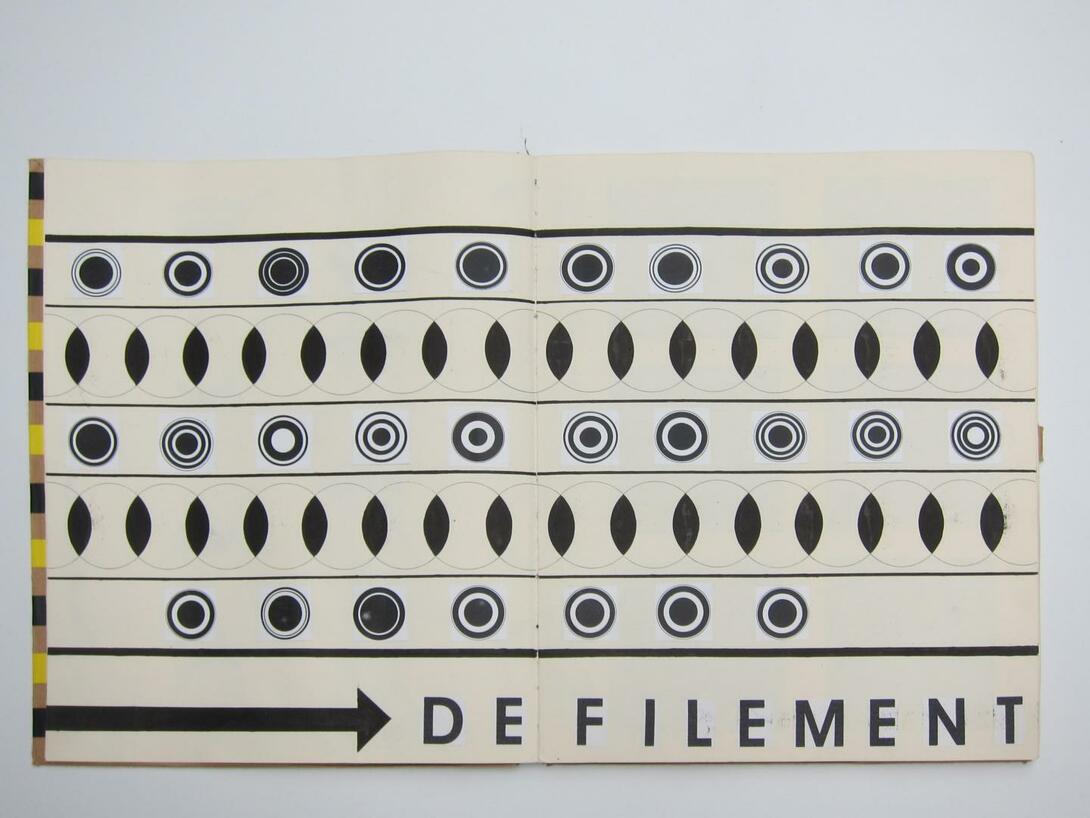

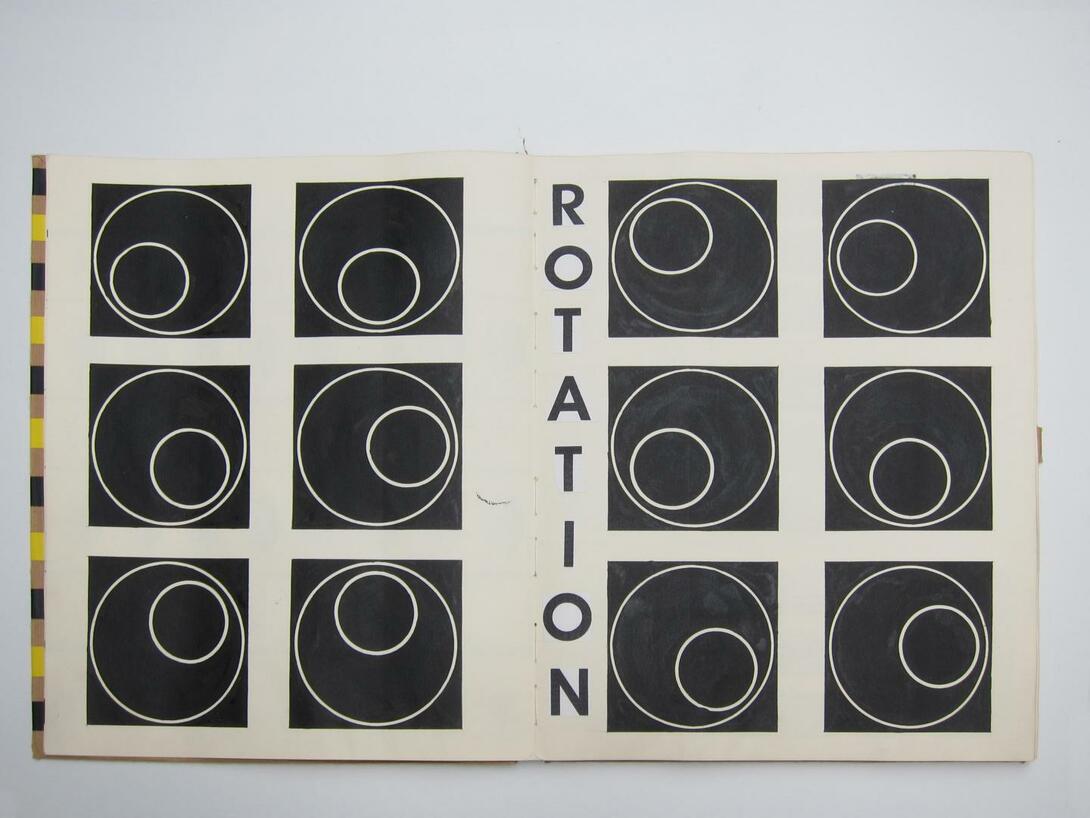

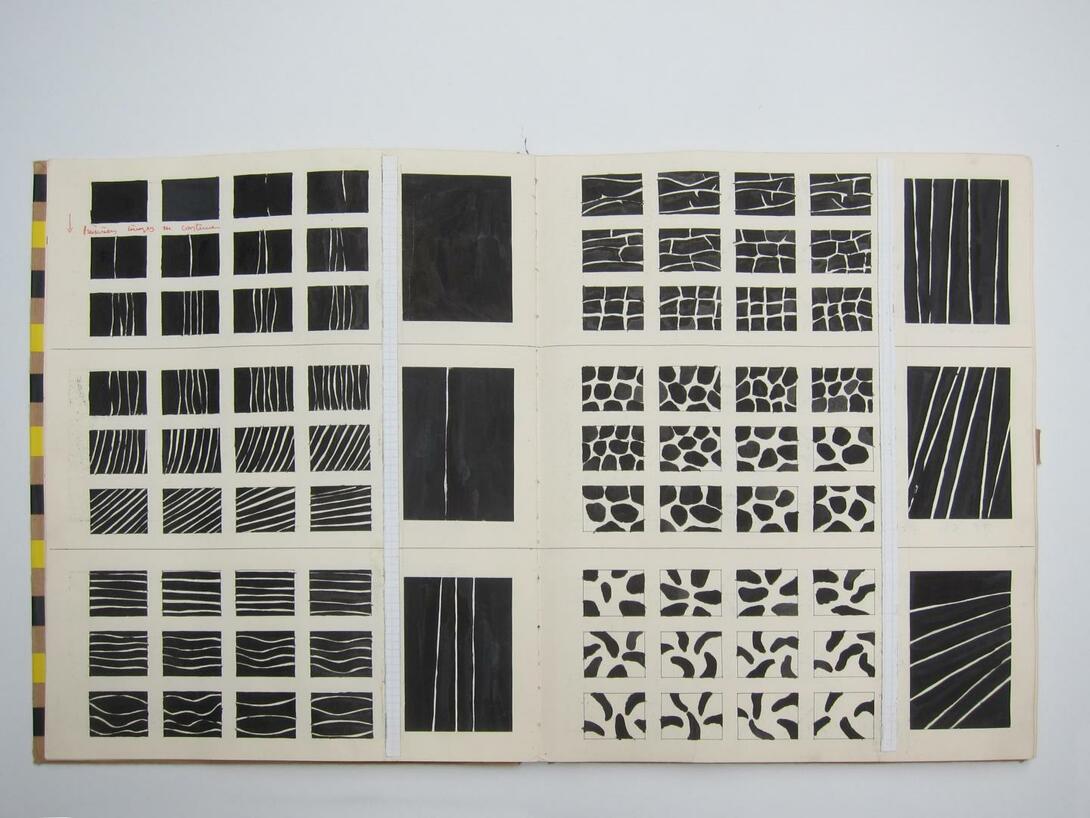

Les carnets de recherche, l’exo-mémoire et la colonne vertébrale du travail

Le premier carnet de recherche est daté de 1984. Je l’ai réalisé lors de mon séjour chez la sculptrice Annie Lacour, pensionnaire à la Casa Velasquez à Madrid. Il comporte une succession de dessins, de volumes de sculptures, de notes, de découpages de revues. Il ne s’agit pas d’un journal, mais davantage d’un bloc note. Tous mes carnets sont numérotés au pochoir sur la couverture et datés au dos. J’en suis au 57ème, je l’ai commencé le 2 juillet 2021.

Au début je les achetais chez Sennelier, le marchand de couleurs du quai Malaquais à Paris. C’étaient des gros carnets avec une couverture rouge et entoilée, un papier épais, format A5. J’en étais au trentième lorsque Sennelier a arrêté leur diffusion. J’étais déçu car depuis le premier jour, l’utilisation de carnets identiques me donnait un sentiment de continuité, de constance et de fluidité dans une permanence de l’écriture. J’ai cherché en vain ces mêmes carnets avant de me résoudre à en racheter d’autres que j’ai recouverts d’une couverture rouge. Pour reprendre le fil.

Mon carnet actuel est utilisé aux deux-tiers et donc si je pars en voyage j’emporte le 58 au cas où. Je ne peux jamais prévoir quand il sera achevé. J’écris ou je dessine à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit . Mes carnets constituent la mémoire écrite des idées qui me traversent l’esprit, des formes que je pourrais envisager. Il y a très peu de texte, essentiellement des dessins. J’imagine des pièces terminées.

Parfois j’ajoute des reproductions photographiques de mon travail pour évaluer leur mise en espace dans des lieux d’exposition. Je laisse aussi des post -it ou des cartons d’invitation qui accompagnent le temps du carnet. J’inscris parfois des mots, des phrases qui viennent de mes lectures ou de ce que j’écoute en travaillant. Comme la phrase Rien ne s’oppose à la nuit d’Alain Bashung, que j’ai transcrite pour sa sonorité mais je n’en ferai sans doute rien. Ou encore Before the world was made, un poème de Yeats sur lequel je travaille. Tout comme Que savions-nous faire de nos mains? Zéro! Presque rien. de extraite d’une chanson de Feu! Chatterton. Je note aussi des mots en lien avec mes préoccupations: Übersprungbewegung (mouvement de diversion en allemand) ou encore gyrus fusiforme droit, la région du cerveau qui nous permet de reconnaître les visages.

Les carnets m’aident à mettre au clair toutes mes pensées. Je peux suivre ma mémoire au fil des années, depuis 1984. Cela fait bientôt quarante ans ... Je m’aperçois à quel point c’est un travail laborieux. Les idées sont les mêmes, ressassées, retravaillées, certaines finissent par trouver leur forme et leur application. D’autres pas. Rien ne dit qu’un jour elles ne trouveront pas non plus leur place.

Régulièrement je consulte les cahiers précédents. Récemment, je me suis ainsi promené en permanence avec les dix derniers cahiers, du 46 au 56, donc sur les quatre dernières années. Je peux revisiter l’évolution de certains projets. Les carnets constituent un outil de travail essentiel pour mes créations. C’est un exo-squelette de la mémoire ou une exo-mémoire. J’ai trouvé cette méthode pour mettre en oeuvre le foisonnement d’idées ou d’obsessions qui sont les miennes. Ces carnets sont la colonne vertébrale de mon travail.

Autour de cet axe central, d’autres carnets spécifiques sont dédiés à certains types d’oeuvres. Ils sont tous recouverts comme des livres de classe, d’un papier soit géométrique, soit coloré ou en kraft ordinaire. J’ai par exemple une dizaine de carnets de poésie, où je note des poèmes que je déconstruis en comptant chaque lettre que les constituent. Je réalise aussi des carnets de formes géométriques. D’autres sont remplis de phrases découpées dans des journaux. Cette aventure a commencé avec la transcription d’intertitres de films du cinéma muet. Les deux premiers étaient The wind de Victor Sjöström et Der Spieler de Fritz Lang. Par la suite, j’ai également accumulé des cahiers de titres de films, des carnets de phrases découpées dans des journaux. Tout ce travail sur le mot, les poésies déconstruites, les intertitres de films composent toute une oeuvre parallèle.

Parmi tant d’autres, j’ai récemment conçu un grand cahier lié directement à une série d’oeuvres. J’ai découpé des ronds de papier photographique solarisés en noir-, collés et organisés sur des pages blanches, comme des formes en suspension.

Les carnets restent confidentiels, ils contiennent ma mémoire, mes projets, mon oeuvre. Je ne les expose pas. Seuls quelques amis les ont vus. C’est important pour moi de leur montrer que mon travail situé entre la photographie et la sculpture, provient d’une lente maturation, d’un travail de fond que l’on découvre page après page dans mes carnets.

Comme pour un cinéaste qui peut passer un an ou deux à écrire un scénario et tourner en quelques semaines, la différence entre le temps de réflexion et de l’action reste très important. Mes carnets me permettent de passer de la pensée au geste, sans trop perdre d’énergie.

Les modèles, entre figuration et abstraction

Au début des années 2000, mon travail avec les modèles a initié un retour à une forme de figuration. Je cherchais à intégrer la question du corps dans mon œuvre alors largement abstraite. La galerie Michèle Chomette m’a alors proposé de participer à une exposition collective « Modes-sens dessus dessous, Fashion Outsiders, Misfits and Squatters » dans le cadre du Mois de la Photo à Paris.

C’est ainsi que j’ai réalisé mes premiers photogrammes de corps. J’ai fait une première série de six bustes sans les retoucher mais, insatisfait du résultat, j’ai recommencé avec l’idée de travailler la surface du papier photographique en y plantant des épingles de verre, d’autres en inox ou encore en la trouant. Dans ce second essai, j’ai déployé certaines techniques qui seront, par la suite, au cœur de mon travail.

Je retrouvais là un geste de sculpteur: rajouter de la matière avec les épingles tel un modelage ou en supprimer en perçant l’image telle une taille directe.

Le travail avec un modèle est à chaque fois une aventure originale. Jusqu’à maintenant, une douzaine de modèles ont posé pour moi. Pour la plupart, les relations de travail se sont étendues sur plusieurs années à raison de trois ou quatre séances par an. Travailler dans la durée permet de mieux comprendre le fonctionnement d’un corps, voir ce qui est possible et amener en toute confiance le modèle vers ce que l’on souhaite obtenir.

On ne peut réaliser de bonnes images que par un échange et les poses accumulées, séance après séance, finissent par produire un ensemble de propositions des plus intéressantes.

Au final, je dois avoir réalisé plusieurs dizaine de milliers d’images. Celles-ci ne sont que la matière à interprétation pour des œuvres à venir. Elles constituent des « carnets de recherche -bis ». Au fil de mes projets, je peux piocher dans ce répertoire. Celui ci est composé essentiellement d’un vocabulaire de poses assez répétitives. Il correspond à mon goût pour certaines formes que l’on retrouve dans la sculpture antique et classique.

Une séance avec un modèle dure en général deux heures, ce qui permet de réaliser, pour chaque séance, soit environ 500 photos, soit une dizaine de photogrammes ou encore une centaine de Polaroïds. Chaque médium étant particulier, je les réunis rarement en une seule séance.

Les premières prises de vue s’avèrent souvent « ratées », il s’agit d’un apprentissage réciproque, le temps que le modèle comprenne mes demandes et que je voie comment il réagit. Il faut trouver une forme de « grâce » qui ne fonctionne qu’à travers le temps. Travailler avec un modèle ne peut être qu’un échange, un dialogue. Le modèle doit être convaincu de ce que je lui demande et moi, de ce qu’il peut m’apporter. À chaque fois, je les rencontre d’abord en dehors de l’atelier, dans un lieu neutre, pour faire connaissance, leur dire ma façon de procéder, leur offrir un catalogue pour qu’il comprenne ce que devienne les prises de vue. Rencontrer le modèle avant, organiser une séance, le rémunérer, tout cela détermine un cadre professionnel efficace. A partir de là on prend un rendez-vous. Autre règle de départ avant la première séance, nous signons un accord selon lequel je peux utiliser l’image du modèle dans mon travail aussi bien pour des expositions, des publications que des films etc.

Un corps réagit toujours différemment selon la pratique utilisée et la lumière. La photogénie diffère de l’un à l’autre. Certains modèles se révèlent formidables seulement pour les photogrammes, d’autres fonctionnent parfaitement pour les photographies. Je le découvre au fil des séances, parfois avec surprise.

À part quelques hommes, ceux sont essentiellement des danseuses, des actrices, des philosophes, des historiennes de l’art, ou encore une sportive qui ont posé pour moi. A chaque rencontre, il s’agit pour elles d’un questionnement sur leur identité, leur corps, leurs études. J’ai l’impression d’être presque le miroir de leur interrogation à un moment de leur vie et, paradoxalement, le conservateur de la mémoire de leur corps, lorsque je travaille parfois, pendant plus de cinq années avec certaines d’entre elles.

Quand j’étais étudiant aux Beaux Arts, nous dessinions avec des modèles professionnels, rarement investis et très mal rémunérés. Je ne travaille donc qu’avec des modèles amateurs pour lesquelles cette aventure a un sens particulier. Pour avoir de bonnes photos, il faut un équilibre, que la pensée et le corps soient en harmonie.

L’intégration du corps dans mon travail s’est avérée plus simple en utilisant la technique du photogramme. La prise de vue tend inéluctablement vers l’abstraction puisque le détail se perd au profit du contour de la forme. Il s’agit presque de la radiographie d’un objet ou de l’ombre de quelque chose. Formellement on comprend qu’il s’agit d’un corps, mais j’y opère, en plantant des épingles ou en perçant les images, une forme de déplacement. Comme celui décrit par Roland Barthes à propos de la question zen, c’est la raison pour laquelle j’ai appelé mes premières séries « Satori » (l’éveil, l’illumination en japonais).

Catalogue raisonné, Henri Foucault, Satori M7 - 2004

Les pâtes alimentaires, alphabet renouvelé d’une poésie dispersée

J’ai commencé à travailler avec des pâtes alimentaires en 1997, quand j’ai réalisé deux petites pièces, intitulées « Presque rien », avec des lettres jetées sur du papier photographique sensible. Il n’y avait alors aucun poème à recomposer : c’était au regardeur d’imaginer éventuellement un texte à partir des lettres jetées sur le papier. Ces lettres étaient déjà des pâtes alimentaires pour les enfants, un alphabet qui leur permet d’apprendre à lire en mangeant.

Cette première utilisation des lettres s’intègre dans un processus plus ancien de création autour de l’écriture, lié tout d’abord au cinéma. Dès 1995 j’ai collectionné et accumulé les titres des génériques de films. C’est un travail que je poursuis encore aujourd’hui bien que je possède au moins 15 000 titres de films.

Je les articule dans des grands panneaux en les organisant les uns à côté des autres, sans me soucier de la signification du titre mais en jouant sur la densité, les couleurs, le noir et blanc, pour donner visuellement une cohérence à l’ensemble. La lecture de titres de films juxtaposés, donc a priori sans image, génère paradoxalement des visions d’images.

Selon les propositions qui me sont faites dans le cadre d’expositions, je continue et façonne cette série, « Donne moi tes yeux », comme le film de Sacha Guitry. J’ai choisi ce titre précisément parce qu’il met en scène un sculpteur qui perd la vue et se fait aider par une jeune femme qui le guide pour continuer à modeler des visages.

J’ai effectué une autre série, toujours liée au cinéma, en récupérant les cartels, « les cartons intermédiaires » dans des films muets. Ces textes avaient pour fonction de faire progresser la fiction. En 1997, j’ai réalisé une première oeuvre, « Le Joueur / Der Spieler » à partir du film de Fritz Lang de 1922. J’ai récupéré les intertitres français et agencé leur lecture par le biais d’un réseau complexe de couleurs. Une fois de plus sans les images. Là encore, le texte fait avancer les images.

Troisième expérimentation, puisque tout est lié dans ces oeuvres autour du cinéma. J’ai réalisé un film, « A toute vitesse », pour lequel j’ai photographié toute ma collection de livres de cinéma, en les prenant un par un, puis je les ai animés à raison de douze ou treize titres de livres par seconde. A nouveau, la lecture accélérée de tous ces titres de livres donne autre chose à voir de l’histoire du cinéma.

Catalogue raisonné, Henri Foucault, Les Promesses d'un visage, d’après Charles Baudelaire - 2020

Par ailleurs, depuis le milieu des années 1990, je découpe dans les journaux des morceaux de titres ou des phrases entières que j’assemble dans des cahiers afin de reconstruire du sens à partir de ces mots éparses. La poésie est arrivée juste après, comme la suite logique de tous ces travaux.

C’est Charles Baudelaire que j’ai sélectionné pour réaliser le premier poème en pâtes alimentaires . Les cahiers entiers que je consacre aux séries de poèmes s’appellent « Dispersions ». C’est en effet la dispersion des lettres que j’aime. Dans « The Choice d’après W.B.Yeats » par exemple, je garde le poème dans sa langue originale mais comme je le disperse, j’ajoute dans le titre « d’après W.B.Yeats ».

Pour le spectateur, ces poèmes constituent un double clin d’oeil puisqu’il y a une clé, un autre acte poétique. La pièce accrochée au mur présente les lettres dispersées mais si on la retourne, le poème caché y figure dans sa configuration originale. Avec cette double face, le spectateur découvre la réalité du poème. Il est collé au dos. J’ai fait une exception pour « Un coup de dé » de Stéphane Mallarmé, en indiquant uniquement le nombre de lettres qu’il contient parce que l’espace y est aussi important que l’écriture.

Pour créer ces poèmes dispersés, je compte les lettres qui le composent. Sur un cahier, j’écris le poème dans son intégralité en lettres assez détachées pour bien les identifier. Je compte chacune d’entre elles. Dès que l’une est identifiée, je la raye d’une couleur spécifique. A la fin j’ai x A, x E . .. Même avec une vigilance extrême, il est parfois possible d’en oublier. Donc en utilisant des couleurs différentes, je les vois plus facilement. J’effectue toujours un dernier décompte, c’est symboliquement important d’avoir toutes les lettres de chaque poème, mis à part la ponctuation.

Dans la poésie française par exemple je n’ai trouvé aucun K, alors que dans la littérature anglo-saxonne, il y en a beaucoup, comme des W. La lettre dominante en France c’est le E, il y en a à foison… C’est d’ailleurs un problème. Quand j’achète des paquets de pâtes, il n’y a guère que 250 E par paquet. Il faut en acheter beaucoup. Avec « La Disparition », (seul roman écrit sans E) , Georges Perec avait vraiment raison.

Je réunis ensuite toutes les lettres en pâtes alimentaires qui constituent le poème dans un sachet en plastique ou dans un petit bocal en verre. C’est la période amusante, qui me donne le matériau pour enfin passer à la photographie.

Là, c’est un autre problème parce que les pâtes alimentaires sont légèrement translucides et quand je les mets sous une feuille de papier photosensible sous l’agrandisseur, le temps que j’organise le placement des lettres, la lumière traverse le papier… Je ne peux donc utiliser ce système de photogramme direct qu’avec des poèmes très courts, comme ceux de Francis Picabia ou Jean Cocteau par exemple. Mais ça ne marche pas du tout pour Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire.

Pour eux, j’ai du inventer un autre système : scanner toutes les lettres avant de les organiser sur Photoshop pour en constituer un négatif. C’est ce que j’ai fait pour la série « Les Epaves », les poèmes refusés de la première édition des « Fleurs du mal ». J’ai organisé la dispersion de toutes ces lettres avant de pouvoir réaliser la photographie.

Quand j’étais plus jeune je lisais Charles Baudelaire, Robert Desnos, Louis Aragon, Guillaume Apollinaire. Ce sont les premiers poètes que l’on découvre. Aujourd’hui, j’ai toujours avec moi plusieurs recueils de poésie.

Ce travail m’a permis de développer une véritable passion pour William Butler Yeats ou de découvrir Raymond Carver et récemment Louise Glück.

Maintenant quand je lis des poèmes je ne peux m’empêcher de penser à ce que je pourrais en faire. Dans une exposition, j’en fais un acte poétique en mettant côte à côte des poèmes décomposés, dispersés. Pour l’exposition Éclats, je fais dialoguer « Culbute d’après Francis Picabia », « The Choice d’après William Butler Yeats », « Les Epaves d’après Charles Baudelaire », « Ho ! Là ! Là ! d’après Jean Cocteau », « The wild iris d’après Louise Glück », « Un coup de dé d’après Stéphane Mallarmé », « La vitesse foudroyée du passé d’après Raymond Carver » et « La vie d’après Paul Eluard ». Ces scansions, ce rythme rejoignent mon intérêt pour les mots, que je développais déjà en les découpant dans des journaux pour en faire des recueils.

Un film pour conclure une aventure photographique

Je ne me revendique pas cinéaste, même si je fais des films. J’en ai réalisé une dizaine, jamais de fictions. Je crée uniquement des films expérimentaux, généralement de moins de 10 minutes.

Mon premier film, « Tada Ima » (3 minutes 20) date de 1996 pour l’exposition inaugurale du Studio national des arts contemporains du Fresnoy, « Projections, les transports de l’image », dont le commissariat était assuré par Dominique Païni. Il s’agit d’un film expérimental, abstrait, sans caméra. Les archives du film de la Cinémathèque française à Bois d’Arcy m’ont donné de l’amorce 35 mm transparente et j’ai peint cette pellicule dans la grande tradition du cinéma expérimental telle que l’avaient conçu Man Ray ou Len Lye. J’y montre une multitude de formes, de lignes, peintes à l’encre de Chine noire ou en couleurs qui progressivement se métamorphosent en trois formes géométriques : un triangle, un carré et un cercle. J’ai détourné ce film en 35 mm puisqu’il a été numérisé et, avec le monteur Jérôme Gensollen, nous avons utilisé les toutes premières paint-box numériques pour créer des images intermédiaires, inventées et intercalées au milieu d’images peintes sur de la pellicule. J’ai proposé au compositeur Marc Monet d’écrire une partition musicale. En opposition avec la vitesse de défilement du film, sa musique dialogue en donnant l’illusion de ralentir le rythme des images.

Le titre « Tada Ima » signifie en japonais « Me voilà ! » Comme une signature ou plutôt une apparition visuelle à la fin du défilement des images. Dans le cadre du Studio National du Fresnoy, ce film a été présenté comme une installation. J’avais conçu un écran de 2 mètres sur 2, en miroirs disposés en quinconce, si bien que l’image ne se réfléchissait pas sur l’écran. Un vidéo-projecteur tri-tubes (vert, bleu et rouge) diffractait l’image en une sorte de palette de couleurs, tandis que le film, dans toute sa netteté, était visible sur les côtés.

L’installation « Tada Ima » a elle-même été filmée pendant cette exposition par Jean-Luc Godard pour son film « The old place » , une commande du Museum of modern art (MOMA).

Par la suite, j’ai décliné « Tada Ima » en trois versions (un film et deux versions différentes pour des installations) pour qu’il soit projeté dans différents festivals de cinéma et au musée du Jeu de Paume. Ce film est également dans les collections du Musée des Beaux arts de Montréal.

« Tada Ima » constituait en fait la prolongation d’une expérience photographique précédente autour de photogrammes abstraits, les « photo-reliefs » . Ce film était le premier à boucler en quelque sorte mon aventure autour de ce travail. Le principe de conclure une expérimentation photographique par un film est ensuite devenu une règle.

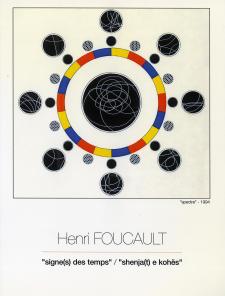

En 1999, j’ai réalisé « Blank » (3 minutes 54), des phénomènes optiques qui focalisaient de le regard de manière haptique. Ce film concluait la série « Spectres », une série de 33 photogrammes différents (1994) et qui évoquaient une théorie de Goethe, selon laquelle en mettant toutes les couleurs en arc de cercle et en les faisant tourner rapidement, on obtenait un blanc absolu.

Deux ans plus tard, « Vie secrète,/Secret life » tenait à la fois du cinéma et de la sculpture. J’étais fasciné par les gros plans de visages à l’écran dans certains films de l’histoire du cinéma comme « Jeanne d’Arc » de Carl Theodor Dreyer ou encore « Potemkine » et « Alexandre Nevski » de Serguei Eisenstein. Des gros plans de visages évoquaient pour moi des questions liées à la sculpture. J’ai imaginé un film dans lequel l’ actrice Julie Dumas a pris des poses qui correspondaient à la fois à des sculptures et à ces films de l’histoire du cinéma. J’ai cadré son visage et il s’est passé une chose d’étrange pendant le tournage. Je lui ai demandé de regarder la caméra en face. Par l’intensité du tournage j’imagine, elle s’est mise à pleurer, des larmes coulaient le long de son visage. J’ai insisté pour qu’elle continue de regarder la caméra. Avec cette émotion non prévue, une forme d’humanité surgissait. Là encore ce film est le prolongement d’une série photographique qui portait le même nom , « Vie secrète/Secret life » que j’avais réalisée deux ans auparavant.

Toujours en 2001, pour « À toute vitesse », j’ai mis en scène, ce qui rejoint mes préoccupations liées à l’écriture, tous les livres et revues liés au cinéma contenus dans ma bibliothèque. J’ai photographié ma main tenant chaque livre. Après avoir accumulé près de 600 photographies, je les ai scannées et animées. Dans ce très court film de 1 minute 10, défile à raison de 12 livres par seconde, toute ma bibliothèque de cinéma. Au début ma main s’agite et fait comme un compte à rebours et à la fin, elle s’agite quand il n’y a plus de livres. Comme un passage en accéléré de ma connaissance du cinéma…

L’année suivante j’ai réalisé « Tokyo Colors » à partir de la charte couleurs de Photoshop. J’ai animé en vidéo tous ces monochromes pour essayer une nouvelle fois, de façon purement théorique, d’atteindre le blanc tel qu’il avait été décrit par Goethe. Là encore ce film constitue la suite d’un travail réalisé antérieurement, une grande série de collages chromatiques de buvards d’écoliers.

J’ai effectué, toujours en 2002, « Transport(s) », exceptionnellement de plus de 19 minutes, le second réalisé avec un modèle. Comme toujours, il en va de la continuité d’un travail commencé en photographie. J’ai demandé au modèle de poser sur un tabouret pour travailler sur le déséquilibre, le corps étant instable sur ce socle. Dans le film, elle prenait les mêmes poses que dans la série photographique.

J’ai appelé ce film Transport(s) pour deux raisons : ce corps en lévitation, en suspens, se déplaçait par une succession de plans. De plus, dans la bande son, on peut entendre au loin le passage de trains et d’avions. Comme une invitation au déplacement.

En 2003, le cinéaste et écrivain Jean-Claude Biette, un de mes très proches amis, m’a proposé de réaliser le générique de son film « Saltimbank ». Je l’ai conçu à partir d’un vocabulaire de formes abstraites. Son film a été montré au festival de Cannes en 2003 quelques semaines avant son décès brutal, le 10 juin 2003.

Le dernier jour de cette année là, j’ai réalisé un film en hommage à Jean-Claude, « Anatahan, 31 décembre ». J’ai filmé en bord de mer, à la nuit tombante, un avion qui se dirigeait vers les Etats-Unis, dont les gaz d’échappement progressivement disparaissaient et se fondaient dans l’horizon. Le titre « Anatahan » rappelle notre complicité et notre passion commune avec Jean-Claude Biette pour ce film de Josef Von Sternberg, dont j’ai repris une partie de la bande son envoutante.

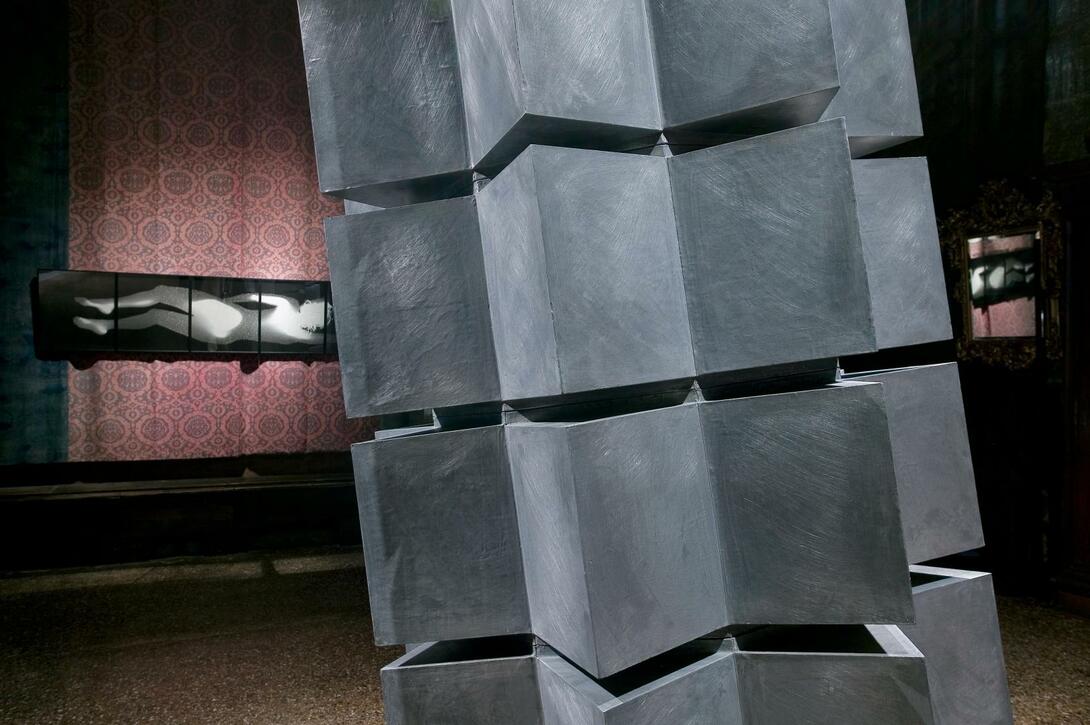

« Thaïs » en 2008, présente le corps d’une danseuse, pliée en deux qui se déplace latéralement face à la caméra, d’un bord à l’autre de l’écran. Cette jeune femme anime l’image par la musculature de son dos noueux. L’image de son corps recourbé est projetée à échelle humaine, ce qui donne l’illusion d’avoir à faire à quelqu’un de monstrueusement grand. Pour la musique, j’ai utilisé le son magnétique que renvoie la planète Mars vers la terre. Ce film a été montré à la Biennale de Venise, à la Monnaie de Paris et est entré dans la collection d’une fondation australienne.

Le titre de « You’re looking fine » (2010) est celui d’un morceau des Kings que l’ on peut écouter dans sa version intégrale au milieu du film. Il se décompose en six scènes autour du corps d’une danseuse. Les cinq premières montrent son corps transformé en lignes abstraites et en motifs complexes. Dans la sixième scène, la danseuse apparaît à l’écran de façon figurative. Ce film a été projeté dans la cadre de mon exposition Un monde parfait en 2010 à la Galerie Baudoin Lebon.

Tous les films entretiennent un lien étroit avec un travail photographique. Ils concluent parfois un long dialogue avec certains modèles.

Exposer, la paix tout juste signée dans un pays en guerre

Tirana. Le vernissage de cette grande exposition personnelle, baptisée Signe (s) des temps, s’est tenu le 16 juin 1999, moins d’une semaine après la fin de la guerre du Kosovo, dans la capitale de l’Albanie pour la réouverture de la Galerie nationale des arts. Comment exposer dans un pays meurtri par la guerre ? Le 12 juin 1999, les troupes de l’Otan avaient commencé à se déployer, mettant enfin un terme à la guerre intercommunautaire dans l’ex-Yougoslavie qui opposait depuis 1998 les forces serbes à une guérilla indépendantiste kosovare albanaise.

Quand j’arrive à l’aéroport de Tirana, la piste est constellée de véhicules militaires de l’OTAN et des camps de réfugiés de Kosovars sont installés dans la banlieue. Tirana est patrouillée sans répit par une armada de véhicules militaires et toutes les ONG de la planète sont présentes. L’ exposition initialement prévue le 23 avril, a donc lieu dans une ambiance euphorique de post-conflit. J’installe des pièces photographiques monumentales toutes abstraites, de forme géométriques, dans un espace de 500 mètres carrés qui fut le lieu lié au Réalisme socialiste à Tirana. Dans cette capitale où très peu d’artistes contemporains occidentaux avaient pu montrer leurs oeuvres, le vernissage a attiré un public considérable.

Premier événement culturel après la guerre, il a été ressenti comme un retour vers la communauté européenne. J’étais invité officiellement par le gouvernement et à ce titre, on m’a logé dans l’ancienne maison du dictateur Enver Hoxa... Signe (s) des temps, le nom de l’exposition reprend le titre de l’oeuvre de 15 mètres de long sur 3 mètres de haut, toute en couleur, très lumineuse, réalisée à partir de rouleaux de films adhésifs Venilia. La couleur claque après des années noires. Plusieurs artistes albanais m’ont interrogé sur mon rapport à la lumière en évoquant ce que cela signifiait dans leur propre histoire.

Des rencontres émouvantes. La couleur est très présente dans l’exposition puisque je montre aussi la série Spectres, en mettant à plat des systèmes de couleur. Je présente également Lumière noire, une pièce emblématique de mon travail, constituée de plaques de goudron et de photogrammes solarisés en noir. Un lien entre la lumière qui a irradié le papier photographique et le goudron, proche du bitume de Judée, le premier matériau utilisé dans l’histoire de la photographie.

Pour expliquer ma relation à l’Albanie, il faut revenir en 1995. Avec deux amis Guy Cogeval et Gilles Gentil, nous étions venus, à l’invitation d’Edi Rama, un artiste albanais professeur à l’école des beaux arts de Tirana, donner des conférences sur l’histoire de l’art. Au cours de ce voyage, j’ai vu l’accrochage de diplômes de fin d’étude à l’école des Beaux arts de Tirana et remarqué le travail présenté par Anri Sala. Rentré à Paris, je convaincs Richard Peduzzi, directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs où je venais d’être nommé enseignant, de le prendre pour une année. Je lui explique qu’en Albanie, tout juste sortie du communisme, les étudiants manquent de tout. Anri Sala est ainsi entré aux Arts déco dans le secteur dont je m’occupais à l’époque, la vidéo. Il a réalisé à cette occasion le film Intervista qui l’a fait connaître dans le monde entier.

Je retrouve, peu de temps après ce séjour en Albanie, Edi Rama exilé pour des questions politiques à Paris. Pendant ses deux années parisiennes, nous nouons une solide amitié, faite d’admiration réciproque. Après une visite dans mon atelier, il me demande si j’aimerais un jour exposer à la Galerie nationale des arts de Tirana. En 1998, le projet se concrétise quand il est nommé ministre de la culture en Albanie. Un monceau de problèmes est résolu -de production, de transports, la réalisation par Anri Sala d’un film sur l’exposition financé par France 2 ... mais tout s’effondre brutalement avec la déclaration de la guerre du Kosovo. Edi Rama me recontacte et pense pouvoir programmer l’expo pour le 16 juin « car la guerre du Kosovo sera certainement terminée », parie-t-il.

En m’invitant, Edi Rama veut imprimer sa marque et montrer les représentations artistiques développés en Europe pendant que l’Albanie était mise entre parenthèses sous le régime d’Enver Hoxa. Le ministre de la culture -qui deviendra Premier ministre plus tard- aimait particulièrement l’oeuvre très colorée que j’ai exposée à Tirana. Il a d’ailleurs lui-même lancé d’importants programmes urbains de façades peintes de couleurs vives. Tirana s’est avérée pour moi une histoire à tiroirs. J’exposais de l’art abstrait dans un musée où l’on avait stocké dans les coursives des figures de l’art du réalisme socialiste, beaucoup de portraits, de sculptures évoquant la grande épopée révolutionnaire. Bon nombre d’artistes albanais m’ont d’ailleurs fait part des difficultés qu’ils avaient rencontrées sous le régime communiste. Certains avaient été détruits, brisés, parce qu’ils n’étaient pas dans la norme, ne valorisaient pas le grand idéal révolutionnaire porté par Enver Hoxa. D’autres avaient survécu comme ils pouvaient.

Cette exposition m’a également permis d’entamer une réflexion sur la figuration. Le conservateur de la Galerie nationale des arts m’a montré des séries de têtes sculptées de l’Albanais idéal selon la doctrine communiste. Elles étaient au sol, en vrac et m’ont rappelé les moulages réalisés in vivo sur des visages d’Africains, lors d’une mission ethnographique au 19ème siècle, que j’avais vus quelques mois avant dans les combles du musée de Blois. Et dont j’allais plus tard me servir pour entamer une grande série photographique.

Le Projet Têtes

En 1998, peu de temps après la guerre du Kosovo, j’ai exposé à Tirana en Albanie à l’invitation du ministre de la culture de l’époque, Edi Rama . Il s’agissait d’une grande exposition à la Galerie nationale des arts, temple du réalisme socialiste. Pendant l’accrochage, en visitant les réserves, j’ai pu voir éparpillées à même le sol des dizaines de moulages de visages en plâtre.

Le directeur du musée m’ a appris que le parti d’ Enver Hodja avait eu la volonté de représenter des figures « idéales » du type albanais et que cette collection inachevée en était un témoignage. J’avais été très impressionné par ces figures et je me suis remémoré, en rentrant à Paris, une collection de moulages, perdue au beau milieu de centaines d’animaux empaillés, que j’avais aperçue à Blois, lors d’une visite privée dans les combles du château. J’ai alors demandé à Marie-Cécile Forest, directrice de ce lieu, si elle m’autoriserait à photographier ces moulages. J’ignorais la provenance de ces têtes, mais j’avais été frappé par l’expression de ces visages. Le geste même du moulage in vivo est forcément ressenti comme un acte violent pour le modèle. J’avais remarqué que sur les visages moulés en plâtre de certains d’entre eux s’exprimait une attitude d’abandon ou plutôt de soumission. En revanche, par une contraction de leurs traits, d’autres semblaient rejeter cette prise forcée de leur empreinte.

C’était troublant de manipuler, seul dans les combles, ces têtes, à échelle humaine. Les raisons ethnographiques qui avaient certainement motivé ces empreintes m’échappaient et je ne conservais qu’une vision simple et émouvante de ces femmes et ces hommes aujourd’hui disparus. Ma principale préoccupation de photographe a été de transmettre cette humanité, de donner une seconde existence à ces hommes et ces femmes en les confrontant à des regards de notre temps. Ces œuvres, vingt-deux photographies au total, ont été exposées dans leur intégralité en décembre 2000 à la galerie Michèle Chomette à Paris.

L’histoire aurait pu s’arrêter là lorsqu’en 2003, j’ai découvert lors de l’exposition de Quentin Bajac au musée d’Orsay sur Le daguerréotype français, des photographies prises en 1847 représentant les mêmes têtes, avec des angles de prises de vue similaires, serties dans des écrins de velours proches de mes propres encadrements. J’étais stupéfait et très ému de comprendre que nous avions été deux photographes dans l’histoire, Henri Jacquart et moi, à travailler le même sujet à cent cinquante ans de distance, mais avec un regard diamétralement opposé. Le regard d’Henri Jacquart était strictement ethnographique et scientifique tandis que ma vision s’est focalisée sur l’humanité de ces visages.

Ainsi, j’ai su enfin, grâce au catalogue, d’où provenaient ces moulages. Il s’agissait d’une mission française d’Eugène de Froberville sur les races nègres de l’Afrique orientale au sud de l’Équateur. Une séance de l’Académie des Sciences du 3 juin 1850 en rend compte. S’il est courant dans l’art contemporain de revisiter des classiques, c’est un choix, là, c’est un pur hasard. Deux photographes se retrouvent à distance à travers un même sujet. Je ne connais pas d’équivalent dans l’histoire de l’art. Pour toutes ces raisons mais aussi parce que mon regard confronté au sien pourrait interroger l’actualité la plus récente, j’aimerais, un jour, pouvoir conclure cette « aventure » en réunissant, dans une exposition, tous les protagonistes de l’histoire: les moulages, les daguerréotypes et mes photographies.

Catalogue raisonné, Henri Foucault, Tête n°1 - 2000

Venise 2005, un palais à part

L’exposition monographique Satori au Palazzo Fortuny m’a été proposée par Dominique Païni à l’occasion de la 51ème Biennale de Venise en 2005. Espagnol installé à Venise, Mariano Fortuny, (1871-1949) est devenu un créateur de tissus et un styliste célèbre qui a inspiré Proust dans « La Prisonnière ». Grand amateur d’opéra, Fortuny s’est aussi révélé un inventeur en scénographie, en mettant au point des systèmes de lumières révolutionnaires pour les mises en scènes, notamment celles de Richard Wagner.

Son palais, le Palazzo Fortuny est niché au fond d’une petite rue à deux pas de San Angelo à Venise. Il fut donné à la ville de Venise en 1965 et abrite toujours les meubles, les objets personnels et les collections légués par le couple Fortuny. Exposer dans ce lieu oblige à se confronter aux teintures suspendues au mur, aux objets dispersés, à la bibliothèque... C’est la difficulté de toute intervention dans un palais historique : il faut composer avec l’existant, les objets ou l’atelier de Fortuny. Tout est resté en l’état après sa mort. On y voit encore ses cahiers de recherche ouverts, des flacons de colorants, mille choses, comme dans un cabinet d’amateur.

J’avais eu l’occasion auparavant d’exposer au musée Gustave Moreau à Paris, et je m’étais déjà interrogé sur la manière d’agir dans un lieu chargé d’histoire. A Venise, la question se posait de nouveau. J’ai créé une pièce monumentale « Sosein » qui s’apparente à un motif de tissu. Son titre signifie « être soi » et provient d’un texte de Theodor Adorno sur la représentation du corps après l’holocauste et la bombe atomique. Comment l’humanité pouvait-elle encore être représentée après ces tragédies? J’ai choisi le plus grand mur du palais pour accrocher cette oeuvre monumentale qui reproduit de manière sérielle un motif de corps humain. C’est un motif répétitif qui peur s’agencer différemment en fonction des lieux.

Dans la même salle que « Sosein » sont déployés un ensemble de « Satori », des photogrammes de corps percés par des épingles. Un peu plus loin est projeté le film « Macula ». Sa genèse est également liée à Fortuny : pour réaliser cette vidéo d’une danseuse cadrée au niveau du buste, avec ses cheveux qui virevoltent, j’ai utilisé une technique de montage directement liée à la fabrication d’un tissu et qui s’apparente là à celle des cottes de mailles. Macula désigne en latin à la fois la tache et le maillon, il s’agit donc bien du rapport entre l’oeil et le tissu.

Par une technique de montage, l’image avance de deux images en reculant d’une, ce qui donne une sorte de vibration créée par une avancée retenue, comme une couture sur un tissu. J’ai enfin exposé une très grande sculpture, géométrique , « Axe 9 » (9 degrés par rapport à l’angle d’inclinaison du sol) que j’avais réalisée quelques années auparavant. Cette pièce se justifiait pleinement à Venise : elle était en plomb et évoquait la vie plus sombre de cette ville, comme ses cachots où Casanova a été enfermé. Comme un joli clin d’oeil, le grand marchand d’art anversois Axel Vervoordt qui avait vu mon exposition a ensuite lui aussi investi le Palazzo Fortuny pour y monter une série d’expositions remarquées comme « Proportio » en 2015 ou « Academia » en 2017. Axel Vervoordt m’a proposé de participer à ces deux événements dix ans et douze ans après ma propre exposition. Une belle suite à cette histoire dans ce palais vénitien hors normes.

La Monnaie de Paris, Danse avec moi, 2008

J’étais le premier d’une longue série d’artistes à inaugurer la nouvelle politique culturelle mise en place à La Monnaie de Paris en 2008 par Christophe Beaux, qui venait d’en prendre la direction. Une nouvelle fois j’avais un palais à occuper. Plus d’un millier de mètres carrés pour ma première rétrospective. Comme à Venise dans le Palazzo Fortuny, j’ai du composer avec l’histoire du lieu. Il a fallu construire d’immenses cimaises dans une dizaine de salles de ce palais.

Juste avant cette rétrospective, Christophe Beaux m’avait donné une carte blanche pour réaliser la Nuit Blanche, en octobre 2008. Qui s’est avérée... très colorée. Sur chaque fenêtre de la façade quai de Conti, qui mesure plus de quarante mètres de long et comprend trois étages, j’ai disposé des filtres de cinéma de couleurs différentes. Un projecteur relié à un ordinateur a permis de « programmer » de façon chromatique des samples composés par Suzanne Thomas. C’est Jérome Gensollen qui programmait l’ordinateur selon la tonalité de la musique. Une sorte d' hommage à « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg et à son panneau lumineux qui permettait de dialoguer avec les extra-terrestres. Les fenêtres de la façade s’illuminaient et s’éteignaient d’une façon qui semblait aléatoire. On pouvait voir pleinement ce spectacle depuis le Pont Neuf.

L’exposition « Danse avec moi » a été inaugurée un mois plus tard. J’ai présenté des séries d’oeuvres qui reflétaient ma relation à la photographie. Le parcours de l’exposition était rythmé par deux grands ensembles monumentaux. Dans le salon d’honneur, j’ai réagencé une partie de « Sosein », un All over que j’avais présenté de façon différente au Palazzo Fortuny à Venise. Et Au milieu de l’exposition, j’ai assemblé une quarantaine de photogrammes de la série Vibrations.

Autour de ces deux pièces très spectaculaires, j’ai déployé toute une série d’oeuvres : des « Satori » (des photogrammes de corps constellés d’épingles), des ensembles de compositions abstraites, plusieurs films dont « Macula » que j’avais présenté à Venise et « Thaïs », spécialement créée pour cette exposition.

Puisqu’une salle contenait des bibliothèques avec des vitrines, je me les suis appropriées pour présenter des carnets de recherches et de multiples documents qui permettaient au public de mieux comprendre la genèse de mon travail.

Cette exposition a fait l’objet de la publication d’un livre éponyme « Danse avec moi », aux Editions de la Différence, co-signé par le philosophe Olivier Abel, et les critiques d’art Anne Bertrand et Richard Leydier.

Vibrations

J’ai commencé à faire des photogrammes de végétation en 2003 en coupant des glycines et des lierres situés dans le jardin contigu à mon atelier à Alfortville. La question de la représentation de la nature et de la végétation parcourt l’histoire de la photographie. Les photogrammes de plantes ont inspiré aussi bien Fox Talbot que l’anglaise Anna Atkins qui travaillait sur des cyanotypes. Des fleurs ou des plantes forcément inertes, posées sur un papier photosensible étaient facilement reproductibles à une époque où les émulsions sensibles étaient lentes.

Mon idée de faire des photogrammes de plantes est liée à mon goût pour le cinéma et les premiers films des frères Lumière. Dans « Le déjeuner de Bébé », on voit un bébé sur une chaise avec son bavoir en train de manger. Le plus intéressant est ailleurs : dans le jardin, au fond derrière la scène du repas, le vent agite les buissons. A l’époque, la presse avait relevé cette action du vent parce que c’était la première fois qu’elle était visible, tangible. Peindre le mouvement les nuages ou le frisson du vent a toujours été une grande histoire dans la peinture et a été traitée de façon différente selon les époques. Or là, le cinéma lui confère une vision objective.

Ma première idée a été de couper des fleurs de glycine, de les poser sur une feuille photosensible dans le laboratoire et d’effectuer plusieurs expositions successives en déplaçant légèrement les fleurs trois ou cinq fois, créant ainsi l’illusion que la plante est elle-même secouée par l’action du vent.

Avec le photogramme on peut imaginer l’action du mouvement par une variation de gris, de noir ou de blanc selon la superposition et les effets de lumière. La plante finit presque par avoir une dimension abstraite. Comme si l’oeil visualise un défilement d’images arrêtées en un seul instant. Ces séries ont pour titre générique Vibrations.

Après avoir exploré mon jardin d’atelier, j’en ai arpenté d’autres. En allant en Touraine chez des amis ou chez mes parents -qui ont en commun un grand jardin- et j’ai fini par couper des plantes, les ramener dans mon laboratoire pour les transformer en photogrammes.

En Loire-Atlantique où je vais fréquemment, j’ai tenté un travail sur les algues mais ces dernières voyagent très mal et ne peuvent être solarisés que sur place. Or, il y a vraiment une urgence quand on coupe des plantes, le photogramme doit être réalisé dans la journée ou dans les 48 heures. L’expérience ne s’est pas avérée très probante pour les algues.

Chaque plante a ses particularités : des feuilles translucides, épaisses… J’aime les plantes qui se dessinent bien dans l’espace ou encore celles d’apparence fragile, avec de longues tiges et des fleurs ou des feuilles assez fines. Le graphisme dévoilé par le photogramme accentue aussi les contrastes entre le noir et le blanc.

En 2013, on m’a proposé de participer à une exposition collective au Musée des impressionnistes de Giverny sur le jardin de Claude Monet, aux côtés de Stephen Shore, Bernard Plossu, Elger Essel et Daren Almond. Ces quatre artistes présentaient des photographies réalisées auparavant dans ce jardin. J’étais le seul à effectuer une commande spécifique pour cette exposition.

Devant la maison et l’atelier de Claude Monet, s’étend un jardin fleuri et, en contrebas cette fameuse pièce d’eau où il a peint ses Nymphéas. Je me suis vraiment focalisé sur le jardin d’eau et toutes les plantes qui la ceinturent. Cet étang artificiel, Monet l’a pensé et aménagé pour sa peinture. Au point d’en faire un atelier en plein air. Tout est photogénique: on ne peut pas rater une image.

Pour réaliser une oeuvre qui témoignerait de ma perception du lieu, j’ai dû, tout d’abord, me l’approprier. Pendant deux ans, en toutes saisons, j’ai effectué un travail documentaire sur le jardin. J’ai pris énormément de photographies pour en comprendre le fonctionnement et m’imprégner de son atmosphère si particulière. J’ai photographié les mêmes plantes au printemps, en été, en automne et en hiver. Ce qui a donné un catalogue du jardin d’eau vu selon sa végétation changeante. Les quatre saisons du jardin de Claude Monet.

Après ces centaines d’images j’ai réalisé des Polaroïds, en jouant avec des filtres colorés et des prismes pour saisir les émotions que suscitent les reflets sur l’étendue d’eau. Ensuite j’ai réalisé des photogrammes, en coupant les plantes. Les jardiniers m’ont autorisé à le faire le 1er novembre, date à laquelle le jardin est remodelé pour la saison suivante et où les nymphéas sont arrachés pour ré-oxygéner l’eau du bassin.

Toute cette végétation termine dans des bennes pour faire du compost. Ce jour là, j’ai récupéré un grand nombre de plantes, rapidement transférées dans mon atelier, maintenues dans des réfrigérateurs ou des récipients d’eau, le temps de réaliser une série de photogrammes.

Contrairement à Claude Monet, j’ai travaillé en noir et blanc mais on retrouve une forme de graphisme chère à Henri Matisse ou à Elsworth Kelly. Avec les plantes, la simplicité de la forme, la géométrie, la souplesse, les courbes se retrouvent aussi bien en dessin qu’en photogramme. Comme un dialogue possible entre ces différents médiums.

Je voulais ,pour cette exposition, absolument faire un grand format en hommage aux Nymphéas. C’était une belle occasion. En travaillant à Giverny, j’ai compris pourquoi Claude Monet s’était installé dans cette partie de l’Eure, à côté de la Seine. Le vent s’engouffre aisément dans cette saignée de la Seine, le ciel change en permanence. Les vibrations, les reflets des saules pleureurs sur la pièce d’eau font partie intégrante du spectacle et de la fascination que procure ce jardin.

Avec ce grand format, « Lumière verte » , je voulais transmettre mon interprétation de la végétation aquatique mais aussi des reflets sur l’eau. D’où l’idée d’inventer tout un vocabulaire de plantes imaginaire. Elles ont quelque chose de familier avec cette dimension aquatique. Je les ai réalisées sur ordinateur et ma technique photographique m’a beaucoup aidé. J’ai composé huit très grands négatifs que j’ai assemblées pour en faire un grand format équivalent à celui d’un tableau de Monet.

J’ai collé des cristaux Swarovski sur chaque photogramme de plante aquatique. A chacune d’entre elles correspondait une couleur verte spécifique.

Selon ce principe, le spectateur en se déplaçant devant cette pièce a le sentiment qu’elle devient opératoire, vivante. Ce n’est pas la pièce qui vibre mais bien le regard qui la fait vibrer. L’impression que j’avais précisément ressentie en observant l’éclat des jeux de lumière sur la pièce d’eau mélangés aux reflets des arbres et de la végétation environnante.